| 国土地理院地形図:25000分の1「北小松」、「比良山」、 昭文社・山と高原地図45「比良山系」を参照してください。 今日こそは天気予報も外れようのない気圧配置、だろうと判断して遂に比良山系への遠征を実行することにした。 比良山系について全く知らなかった自分が強く興味を持ったのは、【摩耶山さん歩】てるみさんのレポ「武奈ヶ岳」で拝見してからである。 今秋中には行ってみようと思って、前もって上記の地形図と山と高原地図を購入して予習を済ませていた。 ということで、日本での山歩きで初めて兵庫県以外の山へ登ることになった。 初の比良山系での山行は、とりあえずてるみさんと同じルート(御殿山コース)でまず武奈ヶ岳登頂を目指す。その後は比良山スキー場跡を経由して東へ向かい、 ダケ道を経由して琵琶湖側へ下るという、比良山系の横断を試みることにした。琵琶湖側へ下るということはJR湖西線を利用出来るので、 本数の少ないバス便を頼りにするのと違って、実質的に制限時間が無くなることを意味する。離れたところへ下れることが公共交通機関利用の大きな利点でもある。 今日の行程に含まれる武奈ヶ岳は「200名山」(深田クラブ選定というのを最近知った)ということで、もちろんそのような山に登るのも初めてである。 ちなみにいつも登っている六甲山も「300名山」(1978年に日本山岳会選定)ということである。自分は「兵庫50山」すらコンプリートする気はないが、 選定されているということは参考指標にはなると思う。 比良へ遠征ということで、まず考えなければいけないのは現地への交通手段とその道のり。 いつも早朝から登ることにしている自分としては、最も早くに現地に到着出来るとして車利用をまず考えた。 距離は冬に毎週通っている神鍋までの距離とほぼ同じだが、比良はどうしても名神高速を通ることになってしまう。 ガソリン代だけならまだしも、高速料金を含めると非常に割高になってしまう。高速料金はダブダブの道路特定財源から更に上乗せされている「二重取り」と 思っている身としては、極力高速を使わないことでささやかに抵抗しているのである。 ということで、列車・バス利用ということになったが、全然土地勘の無い自分は現地までの行き方から調べなければならなかった。 神戸方面から比良へ向かうにはJRか、もしくは阪急+京阪となる。そして今日の登山口となる坊村へはJR堅田駅から江若バス、京阪出町柳駅からは京都バスが運行されている。 このうち出町柳駅発の京都バスのほうが約1時間早く到着出来るのでこちらを選択。よって三ノ宮でJRから阪急、そして京阪を乗り継いで向かうことにする。まるでパズルのようだ。 5:00 自宅出発 いつの間にか日が短くなって、まだ真っ暗な中を出発する。これから約3時間半にわたる長旅が始まる。 三ノ宮で阪急に、そして十三で京都線に乗り換え。この辺りからラッシュの様相を呈してくる。十三からしばらくの間だけ座れなかった。 阪急京都線は十数年ぶり!?の利用だ。学生の頃に嵐山へ行った時以来となる。 終点の河原町が近づくと地下鉄になった。河原町まで乗るのは初めてだ。この後は全てが初めて尽くしとなる。山歩きのおかげであちこち出掛けるようになった気がする。 7:16 阪急河原町駅到着 ここで京阪に乗り換えるのだが、河原町駅から四条駅まで真東に歩くということを確認して進む。十数年ぶりの京都の町でとても懐かしい思いがする。 |

||

|

|

|

|---|---|---|

| すぐに鴨川を渡る。TVで観たことのある風景だと思ったら、夏の納涼床で有名なところではないか。 鴨川を渡ったところには京阪四条駅の京都っぽい古風な建物が建っている。乗り換え時間は6、7分というところだろうか。 7:25 京阪四条駅出発 四条駅から3駅で終点の出町柳駅へ辿り着く。乗るのはK特急だから2駅になるようだ。ちなみに京阪電車に乗るのもこれが初めてだ。 緑と黄緑の電車を見て自分は何故か「じゃりン子チエ」を思い出した。家出していたヨシ江はんが帰ってくるきっかけになった、親子3人での京都旅行で乗っていたのが京阪だった。 昔は何度も何度も何度も4ch.で再放送していたのに最近は全く見なくなってちょっと淋しい。 既にラッシュ真っ只中ということで、すし詰め状態まではいかないが当然座れない。 それよりも乗ろうとした先頭車両が「女性専用車両」となっているのをドアを見て気付き、2両目まで走ることになったことを付記しておく。 |

||

|

||

| 7:31 京阪出町柳駅到着 思っていたよりもこじんまりとしている出町柳駅にようやく到着。あとはバスに乗るだけだ。本当に長旅だ。 乗り場のすぐ近くに切符売り場があって、乗車前に購入しておくことが出来る。ちなみに普通に降車時に払うことも可能だが、つり銭を用意する手間を考えると先に購入しておくべき。 自分を含めてバス停で待っている客の中でハイカーと思われるのは7、8人くらいだろうか。全てハイカーだけのバスというわけではないようだ。 出発時刻数分前にやってきたのは、住吉台へ上がる「くるくるバス」と同じような大きさのマイクロバス。小さくて驚いたが常時空席があった。平日ならこれでちょうど良いのだろうか。 7:45 出町柳駅前出発 京都バス 10系統 朽木行き に乗車して出発。登山口の坊村まで990円。約1時間のバス旅だ。 初めは鴨川沿いの京都の風景。途中からは山間部に入り、三千院のある大原も経由。大原バス停到着直前にはあの有名な歌のメロディーも車内放送で流れてくる。 凝っているなあと妙に感心する。自分は大原自体初めてで三千院にももちろん行ったことがない。 なおも山間部を走り、比良山系が近づくと単独男性ハイカー1人下車。あちこちから登れるようで、このバスの利用価値は非常に高いと感じる。 |

||

|

||

| 8:43 坊村バス停到着 ようやく坊村に辿り着いた。家から3時間半ほど掛かった。山へ入るまでが長いが、順調に辿り着いたことでとりあえずほっと一息する。 ここで殆どの乗客が下車。道路を渡って登山口へ向かっていく。 バス停の向かいには清潔感のある公衆トイレがあって、立派に登山基地の役割を果たしている。ここで身支度を整えてから歩き始める。 |

||

|

||

| 8:50 坊村バス停前出発 バス停前から趣のある集落の間の通りに入っていく。すぐの突き当りにある神社を見て左折。この辺りが実質的に駐車場になっているようで、 そこそこの台数の車が停まっている。名神が無料にならない限りは自分は車で比良へ来ることはないと思われる。 すぐに明王谷の流れを橋で渡って明王院の境内へ入るが、全ての建物が工事用ネットで覆われて雑然としていて、一見してすぐにお寺と分からなかった。 入ってよいのかと一瞬躊躇したが、「登山客はこのままお進み下さい」と案内文が書かれているのを見て安心して奥へ進む。 境内を通り抜けて裏手へ出ると、すぐにネットで見た登山口が見えてくる。さあ、ようやく山へ取り付けるぞ! その前に、入念にストレッチをして長いと評判の御殿山への急登に備える。 ストレッチの最中に単独の中高年女性ハイカーが通り掛る。自分と同じく比良が初めてで、しかも何と東京から来られて、前夜は京都で泊まられたとのこと。 また上で会いましょうと話を締める。この後、武奈ヶ岳山頂まで何度となく出会うことになる。 |

||

|

||

| 8:59 御殿山コース登山口出発 ストレッチを一通り行って体をほぐした後いよいよ出発する。噂に聞いていたが最初からそこそこの急坂となっている。 一帯は植林の上に西斜面で朝日が入らないためかかなり薄暗い。 この御殿山コースは武奈ヶ岳登頂を目指す人気コースとなっている。ということで、やはり非常によく踏まれており、 また急斜面ではあるが延々とジグザグ道が続くので、辛い区間ではあるがとても歩きやすい感触だ。 しかし、この登りは取り付きから約500mもの標高差を稼いでいく。いきなり今日の行程中最大の難所に挑むことになる。 序盤は特にゆっくりめに登ることを心掛ける。 |

||

|

||

| しばらく黙々と登っていくと、雑木林も混じるようになってくる。植林がすぐ途切れるのかと思ったが、混成林がしばらく続く。 相変わらず急坂が延々と続くが、時折日差しも入ってきて雰囲気は段々明るくなる。 登っている途中で、比良に何度も来られているという単独の中高年女性ハイカーを追い越させて頂く。 前述の東京から来られていた方と同様、この後武奈ヶ岳山頂まで何度となく出会うことになる。 |

||

|

||

| 9:39 846mピーク 明王院裏から登り始めて約40分で、初めて斜度が緩んで平坦になる。地形図で846m標高点が書かれているところと思われる。 雑木林に覆われているミニピークで景観は望めないが、長い登りの後の小休止にはぴったりのところだ。 前述の単独女性ハイカー2人の方と再び合流。帰路についてなどアドバイスを頂いたりして小休止する。 その後自分が一足先に小休止を終えて出発。お二人はその後ご一緒されるようだ。 これからも写真を撮っている間に追いついてこられるパターンを繰り返すことになる。 846mピークを過ぎてもまだしばらくは同じような登りの区間が続く。 |

||

|

||

| 846mピークから標高差50mほどで緩やかな尾根に乗ったようで斜度も緩む。 道端には「武奈ヶ岳」が書かれている道標が設置されていて元気付けられるがまだまだ先。 |

||

|

||

| 右手にミニピークを見ながら御殿山から派生する尾根に乗る。振り返ると横に長く見える930m+ピークが木々の向こうに横たわっている。 これまでずっと基本的に山腹を直登してきたが、ようやく新たな局面に入ったようだ。 この辺りから日当たりの良い広葉樹林が続くようになってとても雰囲気が良い。いつも歩いている六甲よりも何だか森が上品な雰囲気がする。 930m+ピーク北のコルより少し登った辺りで、急に尾根を外れて南斜面をトラバースし始める。 このまま順当に尾根を登っていったほうが良いような気がするが、地形図を見ると尾根筋が崩壊したように描かれていることから、 これを回避するためにトラックを付け替えたのだろうかと想像してみた。 |

||

|

||

| 等高線をなぞるような標高差の少ないトラックがしばらく続く。この辺りから黄葉が徐々に目に付くようになってくる。 紅葉最盛期に歩けばさぞ素晴らしい光景が広がるであろうけど、この色が変わっていく過程にある状態もまた良いと思う。 緑や黄色や、時には赤もあって、この色とりどりの極彩色の時期もまた1年の中では短いし見逃せない。 |

||

|

||

| 涸れ谷に沿う登りの区間へ トラバースは程なく終わって、谷に沿う登りとなる。谷には全く水が流れておらず少々淋しいが、この辺りは既に源流部であろうから しっかりと水がある期間のほうが短いのだろうか。 多少水気を含んでいるのと、土の粒子が細かく滑らかなようで、スリップしやすくなっているところもあった。 滑っている足跡を何度となく目撃した。 |

||

|

||

| 秋の青空に映える黄葉 時にこのような美しい光景を愛でながら、涸れ谷に添って登っていく。 V字の谷が狭まってきて、このまま谷を詰めていくのかと思ったら、左岸へ渡渉して再び尾根上の登りとなる。 |

||

|

||

| 御殿山主峰から西へ派生する尾根の肩(1040m+)から南へ派生する幅広の尾根に乗った模様。 等高線の幅もこれまでよりやや広くなっており、序盤に比べるとかなり楽に感じる。 |

||

|

||

| 10:32 1040m+付近 不意に木々が途切れて一瞬御殿山に着いたのかと思ったが、北東にまだ登りが見えていた。 付近は3、40人くらいが座って休めそうなくらいの広場になっており、また西方には今日初めての展望も広がっている。(眺望については後述) 今日初めての、比良初めての展望を眺めつつ一息入れた。 ところで尾根の先端には等高線が閉じていないほどのミニピークが時々あるが、ここはあまりに平らであり、ピークと表現するのはちょっと無理があると思い標高のみを記すことにした。 ここから見る御殿山山頂付近はさながら緩やかな丘陵のようだ。始めから急登が続いた御殿山コースだが、地形図を見ると残すは60mほどの登り。あと少しだ。 1040m+付近からは今日の行程で最も楽と思われるようなほっとする緩やかな登りが続く。 始めは尾根の上にいることを忘れるくらいとても幅広な尾根となっている。 |

||

|

||

| 心地良い広葉樹林に包まれて気持ちよく歩いていると、ヘビのようにのたうつ形の木が現れてびっくりした。 なんでこんなことになったのだろうと想像を掻き立てられる。自然の造形とは素晴らしいものだと改めて思う。 段々と背の低い木が増えてきて少し斜度も出てきたと思ったら、前方が明るく開けた。 ようやく御殿山山頂に到着したようだ。 10:47 御殿山山頂到着 (1097m) 坊村より1時間47分で御殿山山頂へ到着。小広い広場の山頂では、先着の単独の中高年男性ハイカーさんが自分よりも大きいデジイチで撮影中だった。 しかも三脚も太くて長い本格的なものだ。普段あまり山上では大きなカメラを見ないのだが、上には上が居るもんだなあと感心する。 それはともかく、御殿山山頂からは初めて目にする武奈ヶ岳の雄姿が飛び込んできた! |

||

|

||

| 武奈ヶ岳展望 初めて目にする伸びやかな武奈ヶ岳の稜線!今日のハイライトといえる1120m+ピークから武奈ヶ岳へ至る西南稜を一目見て、 開放感のある素晴らしい尾根歩きが楽しめると直感出来る。こんな期待感は普段なかなか味わえない。随分久しぶりな気がする。 前述の男性ハイカーさんによると、今年の紅葉はもう一つだという。9月の猛烈な残暑と、夏からの少雨が影響していると思われる。 自分は年による紅葉の色づき具合の違いはあまり分からず、年季の違いを感じさせられる。とにかく季節のメリハリが大事だということか。 11:02 御殿山山頂出発 15分程度の滞在で御殿山山頂を出発して、いよいよ武奈ヶ岳への稜線へ向かう。 御殿山から眺めるワサビ峠による高低差は強調されて見えるが、地形図を見ると30m下って60m登るだけ。 坊村からの高低差に比べたら楽勝で、距離的にももう武奈ヶ岳に着いたようなものだ。 とはいうものの御殿山からワサビ峠への下りは短いがけっこう急だ。ハイライトの区間が控えているだけにどうしてもペースが速くなってしまう。 駆け下るようにワサビ峠へ下っていく。 |

||

|

||

| 11:06 ワサビ峠 すぐに下りきってワサビ峠を通過。中峠や金糞峠へ向かうトラックが東へ下っていっている。いずれは歩いてみたい。 かつてここでワサビを作っていたのだろうか、もしくはワサビが運ばれていた交易路だったのか分からないが面白いネーミングだなあと思った。 ワサビ峠からはこれから登り返す1120m+ピークが木々の間に見えている。 始めは緩く、ピークに近づくにつれて斜度を増すようだ。 |

||

|

||

| 1120m+ピークへの登り返し 登るにつれて森が途切れて周囲の景観が開けてくる。振り返ると先ほどまで居た御殿山が指呼の距離。周囲には山また山の比良山系の雄大な景観が徐々に広がってくる。 この辺りはかなり日当たりが良くて、風も遮られたのか少々暑いくらいの陽気に感じた。 ピーク到着直前はそこそこの斜度があるのだが、これから控える西南稜への期待でわくわくしながらやや速いペースで登っていった。 |

||

|

||

| 11:17 1120m+ピーク 武奈ヶ岳の前衛峰ともいえる山々の景観が周囲に広がる1120m+ピークに到着。武奈ヶ岳を中心とする比良中央部の 自然の懐の深さを感じさせられる景観に包まれて勝手に足が止まる。 武奈ヶ岳から南東へ伸びる支尾根上に連なる山々を間近に眺めることが出来る。またいずれ歩いてみたい。比良山系でどんどん歩きたいところが増えていく。 ここで比良のベテランの単独の中高年女性ハイカーさんと再び合流して共に眺めを楽しんだ。 同行中の東京のハイカーさんは少し先を歩かれている模様。ここまで自分が先行しつつも、写真を撮っている間に追いついてこられて、 結果的にほぼ同じタイミングで山頂に到着することになりそうだ。広義的にはパーティーで歩いたようなものだろうか。普段はなかなか無いことだがちょっと楽しかった。 紫の小さな花“リンドウ”が時々道端に咲いているとも教えてくださった。このおかげで西南稜は周囲の景観だけではなく、足元にも関心がいくことになった。 西南稜周辺ではリンドウが今を盛りにたくさん咲いていた。 |

||

|

||

| いよいよ西南稜へ! 数分の滞在で1120m+ピークを出発。遂に楽しみにしていた西南稜のハイライト区間へ突入する。 ここから特に撮影枚数が増えるだろうから、ベテランハイカーさんに先行していただいた。次にお会いするのは山頂になるだろう。 武奈ヶ岳方面からハケで刷いたような秋の雲が近づいてきた。良き日に比良へ初遠征出来て本当に幸運だと思った。 これで当分の天気運を使い果たしたかもしれない。 |

||

|

||

| 感動の光景に包まれる西南稜歩き 周囲の景観を見回しながら、段々近づいてくる武奈ヶ岳山頂を見据えながら、想像以上の感動に包まれて西南稜を歩いていく。殆ど高低差も無く快適な稜線歩きだ。 比良自体が初めての自分は本当に西南稜に感動した。 NZを除いて、今まで自分が歩いてきた山の中で似たような雰囲気のところを探せば、段ヶ峰が近いものを持っているような気がするが、 周囲の植生と変化に富んだ景観、そしてより純然な自然が守られているこの武奈ヶ岳周辺にやはり軍配が上がるだろう。 |

||

|

||

| 途中からはススキに包まれて、秋の高原歩きといった風情になる。本当にいい雰囲気だ。じっくりと味わいながらゆっくりと歩く。 西南稜へ入ってから極端に歩行ペースが落ちて撮影が忙しい。どこを撮っても絵になる光景だと思う。 |

||

|

||

| 西南稜を振り返って しばらく緩やかな西南稜を登ってきて振り返ると、たおやかにうねりながら南へ伸びる尾根の様子を窺うことが出来る。 1120m+ピークに始まる緩やかな稜線の全貌が見えている。自分はこの区間の通過に20分ほど掛かった。 ぜひまた違う季節の折々に歩いてみたいと思うが、個人的にはやはり今日のような爽やかな秋空の元を歩くというのが最も好みのシチュエーションである。 |

||

|

||

| 11:37 1140m+(武奈ヶ岳の肩) 緩やかに西南稜を登ってくると、ケルンが積まれている「武奈ヶ岳の肩」に到着。武奈ヶ岳山頂はもう目前にそびえている。 ここから武奈ヶ岳山頂まであと60mほどの登りを残している。しばらく緩い登りが続いたが、頂上の目前はそこそこの斜度があるようだ。 頂上への最後の登りを前にして、ここで小休止をとる。もちろん周囲の景観もばっちりのところでたいへん居心地が良い。 武奈ヶ岳周辺はまだ侵食が進んでいないせいか、緩やかな稜線が多い。山は長い年月をかけて風雨によって侵食が進んで、深い沢や細い尾根が形成されていくという。 遠い未来にはこの1140m+の尾根の肩も等高線の閉じるミニピークになるのだろうか。 |

||

|

||

| 武奈ヶ岳山頂へ向けて最後の登りが始まる 1140m+の肩で小休止を入れた後、遂に最後の登りに挑む。坊村から始まる御殿山コースのフィナーレを飾るに相応しい区間だ。 トラックの端に生えている背の低い細い草が、NZの高原でよく生えている「タソック」を思い出させてくれた。 地面もなんだか柔らかくて、じゅうたんの上を歩いている感触だ。 山頂への登りに差し掛かると、転倒防止のためか砂利が敷き詰められていることに気付く。 自然の雰囲気を壊さないようにさりげなく整備されているのを見て、さすが武奈ヶ岳だととても感心させられる。 登る途中で山頂から下ってくる方数人とすれ違った。ちょうどお昼時だから山頂はそこそこ賑わっているのかなと想像していた。 |

||

|

||

| 西南稜全景 登り始めてからしばらくするとトラックは一旦背の低い草木に囲まれるが、途中で眺望の良い岩場に出てくる。 頂上直下でも登り一辺倒ではなかったようだ。ここからは楽しい楽しい稜線歩きを提供してくれた西南稜の全景を眺められる。 再び振り返って西南稜の景観を今一度堪能する。 |

||

|

||

| 岩場を過ぎると再び登りとなるが、既に山頂からの話し声が聞こえてくるまで接近している。 武奈ヶ岳山頂は南北に長くなっていた。北側のほうが一段高くて三角点もあるようだ。 坊村からの長い道のりを経てようやく辿り着いただけに、本当に心地良い達成感に包まれる。 まさに天にも昇る気持ちと言ったらおおげさだろうか。 |

||

|

||

| 南北に長い武奈ヶ岳山頂 西南稜を経て登ってくると武奈ヶ岳山頂の南の肩にアプローチする。ほぼ同じところからは南東へ降りていく別のトラックが分岐していて、 これは後述する八雲ヶ原方面へ抜けることが出来るルートだ。 あとはほんの僅かの標高差で到達する三角点のある武奈ヶ岳山頂最高点を目指す。 山頂には前述の方々を含めて数人の方が滞在中のようだ。 |

||

|

||

| 11:51 武奈ヶ岳山頂へ到達 岩場が広がる山頂へゆっくりと登っていく。久しぶりに本当にピークらしいピークに出会った。本当に登頂する喜びを感じさせられるところだ。 西南稜から感動の連続だが、また新たな感動に包まれる。【摩耶山さん歩】のてるみさんをはじめとして皆さんが遠路比良へ通われていることが充分に納得出来た。 |

||

|

3等三角点 点名「武那岳」 |

|

| 武奈ヶ岳山頂(1214.4m) 山頂からは本当に周囲360度の景観で、ただただ感動して立ち尽くすばかり・・。いや~、本当に素晴らしいとしか言いようがない! 兵庫にも景観の良い山は数多くあるが、比良の展望には兵庫には無い魅力があった。やはり琵琶湖の存在が大きい。 自分は今まで琵琶湖をしっかりと見たことがなかっただけに、知識としては知っていても改めてその雄大さを直に見て実感した。 山頂のモニュメントも決して主張し過ぎず、趣味の良さを感じることが出来る。 自分は基本的に山頂には何も無いのが理想と思っているが、この武奈ヶ岳山頂の雰囲気はとても好感が持てる。 一方、こことは対極的なところとして、自分は真っ先に明神山を思い浮かべた。あそこのモニュメントは邪魔だし、山頂に人工物が多すぎて雑然とし過ぎている。 モニュメントの横には三角点が設置されているが、やはり大勢の方がタッチしていかれる影響か上面が特に磨耗している。 気象条件の厳しさもあると思うが、これからも末永く山頂にあることを望みたい。 |

||

|

||

| 西方の景観 見渡す限り山地が広がっている。偶然だろうか不思議なことに見えているどの山も同じような高さに見える。 惜しむらくは西方の京都府の地形図を持っていなかったこと。 写真には写っていないが、坊村に連なる安曇川沿いの集落が遥か眼下に見えていた。いつも登っている山より標高が高いことを実感させられる景観だ。 |

||

|

||

| 北方の景観 西南稜と同じような雰囲気を持つ北稜が伸びている。そしてその向こうには釣瓶山(つるべやま)とそれに連なる奥比良の山々、東には一段低くリトル比良の山々。 これから訪れるであろう山々が一望出来る。さすが比良山系最高峰の武奈ヶ岳!200名山に名を連ねていることを納得させられる。 |

||

|

||

| 釣瓶山の稜線と、リトル比良から釈迦岳を眺める この日お会いした男性ハイカーさんによるとやや今日は霞んでいるということだったが、それでも琵琶湖を挟んで伊吹山まで見ることができた。 しかし、やはり最も空気が澄むのは冬だそうで、白山まで見えるという。そういう時に来たいけど冬はスキーで忙しいから難しいかもしれない。 |

||

|

||

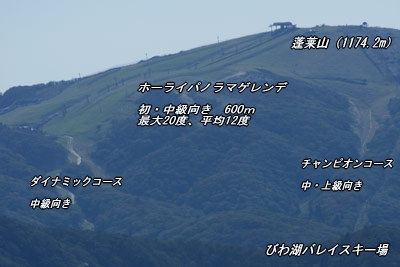

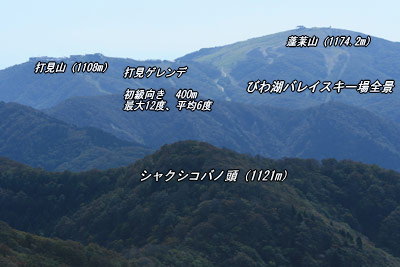

| 南東の景観 1000m級の山々が連なる比良中央部。想像以上に山深い雰囲気が漂う。そして稜線越しに琵琶湖が見えているのが本当にいい! 自分にとって山頂から見渡す限りの景観全てが未踏の地で、早くも次回の比良遠征の行程を検討させてくれる魅力を持っている。 とりあえず、今日はこの後北比良峠へ向けて下っていくことになる。 遥か南方にはびわ湖バレイスキー場のある打見山と蓬莱山が一段高く見えている。 存在自体はもちろん知っていたが、まだ訪れたことのないスキー場だ。スキーヤーとしてはもちろんスキー場のコース内容が気になる。 望遠レンズに交換して眺めてみよう。 |

||

|

|

|

| スキー場の大まかなコース構成は、蓬莱山から北へ滑り降りるホーライパノラマゲレンデと、西の谷筋へ降りていく中・上級向けのコース。 ホーライパノラマゲレンデはハチ北の中央ゲレンデに近い規模と斜度のようだ。琵琶湖を見下ろす景観と開放感が魅力だろうと想像する。 余談だがハチ北のある鉢伏山(1221m)と、今立っている武奈ヶ岳の標高は僅か7mの差しかない。 打見山側は初級ゲレンデとなっている。麓から登ってくるゴンドラはまず打見山に着くようだ。 自分は神鍋高原の万場・奥神鍋のシーズン券を購入しているため、実際にびわ湖バレイへスキーに行くのは難しいと思うが、 ゲレンデからの景観は興味があるので、雪の無い時に間違いなく訪れることになるだろう。 武奈ヶ岳山頂からの360度の景観は本当に飽きることがなく、滞在時間はあっという間に過ぎていく。 坊村からほぼ同じタイミングで登ってきた前述の中高年女性ハイカーさん2人は先に北比良峠へ向かって降りていかれた。 自分とほぼ同じ行程を辿って琵琶湖側へ降りられるようだ。自分はこの後もあちこちで撮影に時間が掛かったので、下山中に再びお会いすることはなかった。 12:49 武奈ヶ岳山頂出発 いつまでも居たい山頂だが、下山の所要時間を考えて滞在時間1時間で出発することにする。 山頂南の肩まで来た道を戻る。今日、行程がダブるのはこの僅かな区間のみ。 西南稜を下っていきたい気持ちもあるが、やはり同じところを通るのは避けたい。 |

||

|

||

| 西南稜を右手に見ながら、コヤマノ岳に向かって間のコルに降りていく。 しばらくはこの素晴らしい展望を楽しめるが、コルに近づくと森に突入して、西南稜から始まった大展望の区間は終わる。 でも今日は十二分に大展望を堪能出来たのでもう満腹だ♪ |

||

|

||

| 1130m+コル 約70m下って1130m+コルを通過。コルの南側斜面の一部が崩壊しているが、通行には支障はない。 前方には緩やかな稜線のコヤマノ岳が大きく見えてくる。 大展望に意識が集中していたが、高地ではかなり紅葉が進んでいるようで、この辺りでもかなりの木々が色づいてきている。 |

||

|

|

|

| 武奈ヶ岳からの下りとは違って、コヤマノ岳への登り返しはその山容通り緩やかだ。 木々の中にはもう見事に見ごろを迎えているものもあって、周囲の緑と鮮やかな対比を成している。 |

||

|

||

| 13:07 イブルキのコバ出合 しばらく登っていくと分岐に差し掛かった。この後向かう予定の比良山スキー場跡と八雲ヶ原へは2つのルートがあって、 もう少し登ってコヤマノ岳山頂手前から下っていくルートと、そしてイブルキのコバを経由するこのルートのいずれかを下ることになる。 このうち、山頂近くから下っていくほうを考えていたが、比良山系の見どころの一つである「八淵の滝」への要衝でもあるイブルキのコバを経由してみようと思い、 少し考えた末にこちらを下っていくことにした。自分はいつも家にルートを記入した登山届?を置いていくので、あまりルートを変更するのは好ましくないのだが、 今日の場合は比良山スキー場跡で再び予定のルートと合流できるのでまあ良しとした。 分岐からしばらくはコヤマノ岳北斜面の山腹道を緩やかに下っていく。広葉樹林の中を歩くので雰囲気は良いのだが、トラックは深く地面にV字に掘れている 区間が続いて少々荒れた印象があった。東お多福山に登山口バス停から登るトラックと似たような状況だ。ただコヤマノ岳はそこまで歩きにくいことはないが。 |

||

|

||

| 段々と水音が近づいてきたと思ったら、山腹道から沢沿いの道になる。 一帯は黄葉のモミジが見事だ。最盛期には素晴らしい紅葉スポットになりそうなところだ。 一部で渡渉したり沢床へ降りるところもあるが、大部分は楽に歩けるトラックが続いている。 渇水の六甲に比べるとまだ水量が豊富に見える。比良のほうが雨が多いのだろうか。 |

||

|

||

| 13:29 イブルキのコバ しばらく沢沿いに下っていくと、巨木が数本立っているイブルキのコバに到着。三叉路になっており、八淵の滝へ向かうルートは沢を渡って北へ続いている。 ところでこの「イブルキのコバ」の意味ってなんなのだろう。比良山系に関しては知らないことが多い。地図だけではなく書籍で勉強する必要がありそうだ。 巨木を見上げながら一息入れる。 ここから比良山スキー場、八雲ヶ原へは殆ど高低差のない山腹道を僅かなアプローチで辿り着けるようだ。 |

||

|

比良山スキー場 2004年3月31日をもって閉鎖されています。 左記のコースデータは自分がスキーを始めた頃 (90年代半ば)のスキー場ガイド誌から引用。 |

|

| 13:40 比良山スキー場、パノラマコース跡の端に出てくる イブルキのコバからしばらく山腹道を歩くと、不意に視界が開けて一面ススキの斜面が飛び込んでくる。 ススキの穂が午後の逆光に照らされて、とても幻想的な光景だった。 ここからゲレンデとして使われていた時の光景を思い浮かべてみると、程よい斜度でなかなか快適そうな中斜面だ。 もちろんびわ湖バレイと共に、比良山スキー場も訪れたことがなかった自分には想像するしかないが。 閉鎖されて3年半かあ。閉鎖されたスキー場というのは、スキーヤーとしてはなんとも感傷的なスポットである。 スキー業界は他の多くのレジャー業界同様、バブルをピークに厳しい時代となっている。比良に限ったことではなく、 自分が長年通っている神鍋高原でも、バブル以降に山宮、アルペンローズ、大岡山の3つのスキー場が閉鎖されている。 最近では少子化が進行するから若年層よりも、団塊の世代を取り込むのがよく見られる戦略になっているようだ。 更に昨冬のように暖冬に見舞われることもある。スキー場を取り巻く環境は非常に厳しいが、自分としてはとにかく楽しいので 冬のライフワークとして長年不動の地位を占めている。とにかく今冬はしっかり雪が積もってくれることを望んでいる。 |

||

|

||

| スキー場最下部を横切って八雲ヶ原へ パノラマコースを歩いて降りてきて、だだっ広いスキー場の最下部に出る。手持ちの10年ほど前のスキー場ガイドによると、 比良山スキー場はパノラマコースをメインとするコヤマノ岳東斜面に展開する主要部分と、旧比良ロッジから西向きに降りてくる初級向きの八雲ゲレンデが向かい合う構成になっている。 ということで今歩いているところはスキー場で最も標高が低いところとなっている。でもこれだけの標高(906m)があると雪不足にも強そうだ。 今更遅いが出来れば営業中のスキー場を一度訪れてみたかった。 |

||

|

||

| 13:55 八雲ヶ原 スキー場跡最下部に隣接するように湿地帯というか池がある。この池は人工的な囲いがされているが、この池の南側一帯にも湿地帯があるようだ。 八雲ヶ原の解説板が池の端に立てられている。

この解説板を過ぎると広場が終わって、湿地帯を取り巻く周回路の分岐がある。 北比良峠を目指しているので、方角から判断して右側へ進んで湿地帯の南岸沿いを通る。 しかし、この八雲ヶ原付近は山と高原地図では表記しきれていない煩雑さがあった。具体的には各方面からトラックが合流してくるのだが、 その合流点がそれぞれけっこう離れており、その間にはスキー場跡の広場があったり、見通しの利かない湿地帯を取り巻く周回路もある。 こういう未踏でしかもややこしいところでは特に道標の確認が重要になるのだが、方角を頼りに進んだためにこの後トラックを一時誤って進むことになる。 |

||

|

||

| 湿地帯の横を通り抜けていると巨木の下にお地蔵さんが祀られていた。 お地蔵さんの横で小休止。この時に地形図で北比良峠までのおおよその地形を確認。この後尾根に乗って緩やかに峠に達するようだ。 |

||

|

||

| 14:09 八雲ヶ原湿地帯の南端辺りを通過 今が盛りのススキに見送られて湿地帯を通過。この直後分岐に差し掛かった。左折(東へ)は何も書かれていない(ように見えた)。直進(南)には「金糞峠・南比良峠」。 ここで北比良峠の名前が出ていないことをもっと勘ぐればよかったのだが、深く考えずに直進してしまった。 しばらく緩やかに下ると沢沿いの道になってどんどん下りに掛かる。この後尾根に乗ると踏んでいたので、これはどこかで誤ったと考えて引き返した。 そして上記の分岐まで戻ってきて、道標をもう一度確認する。すると何も書かれていないように見えた東へ向かう道標をよく観察すると、北比良峠と書かれているのをうっすらと読むことが出来た。 どんな時にも常に観察を怠らないのが探偵の基本だとコナンが言っているのに自分としたことが。このミスで約15分のロス。 なお、この間に念入りにこの付近の地形図と山と高原地図を見てみた。この取り違えた沢沿いのトラックは奥の深谷(下流は明王谷となって坊村)へ通じていて、 ここを経由しても金糞峠を経由して琵琶湖側へ下山することは充分可能だ。だから戻らずにそのまま進むことも少し考えた。 しかし、プランニングした北比良峠、ダケ道経由で下山というルートからは当然外れることになるわけで、後学のためにもこのミスの原因箇所はすぐに究明しておく 必要があると考えて戻ることにしたのである。 |

||

|

||

| 14:28 改めて北比良峠へ 上記の取り違えた分岐からすぐに北比良峠へ通じるこの分岐に差し掛かる。後で考えたらこの周回路を一度一周してから、次の目的地へ向かってもよかったかもしれない。 取り違えたのは、大阪環状線に例えたら外へ向かうのに京橋で乗り換えるか、天王寺で乗り換えるかというほど、重大な分岐になる。次に八雲ヶ原を歩く時は気をつけよう。 この分岐からは地形図で確認したとおり、約50mほどの緩やかな登りになる。広義的には尾根を登っているのだろうけど、この間は山肌を削って通した林道のようなトラックで、 正直なところ尾根を登っているという感覚にはならなかった。 |

||

|

||

| 14:38 北比良峠(970m) 迷いの八雲ヶ原から緩やかに登ってくると、不意に前方に砂場が広がってきた。あまり峠らしくない峠だが、ここが北比良峠。 隅には土砂が山積みになっていたりして、何だか工事現場のような雰囲気もある。 後で調べてみると、この北比良峠はかつて比良ロープウェイ山上駅があったところで、そのおかげでこのような広場になっていたのだ。 (手持ちの山と高原地図「比良山系」[2007年発行]には中腹までのリフト線は描かれているが、ロープウェイ線は消されている。 一方、地形図「北小松」[平成15年更新])には比良山スキー場のリフト索道も含めて、関連施設全てが描かれている。地形図には北比良峠にロープウェイ山上駅があることになっている。) 下山路のダケ道はこの北比良峠から始まる。ここからJR比良駅までの所要時間は、山と高原地図によると2時間10分とのこと。麓まではもう登りは無く、下り一方だがけっこう険しそうだ。 おおよその下山までの見通しが付いたところで、とりあえず北比良峠からの展望を楽しんで小休止をとることにしよう。砂場の外れにはおあつらえ向きにベンチやテーブルもある。 |

||

|

||

| 北比良峠から西方の景観 かつてはロープウェイから降りると、始めに目にする景観であったのだろう。このケルンは長年にわたって登山客やスキー客を出迎えていたのに違いない。 奥の深谷を隔てて大きくコヤマノ岳、そしてその右奥に随分小さくなった武奈ヶ岳が見えている。武奈ヶ岳山上から白く見えるところがあったが、それがこの 北比良峠だったということにこの時思い至った。今日はこれで武奈ヶ岳は見納め。そう遠くない将来にまたぜひ登りたいものだ。 行程が終わりに近づいてきたが、かつてはここが比良の玄関口だった名残だろうか、比良山系の概要が書かれている案内板がケルンの傍らに建っている。

ちなみに自分は滋賀県の現知事である嘉田さんにはたいへん好感を持っている。多くの政治家にありがちな一般市民との目線のズレが嘉田さんには感じられないからだ。 新幹線の新駅を建設中止にしたことが象徴的だが、これは利権と惰性で突き進んでしまう公共工事を止めた成功例として賞賛に値する。 一方、対照的に思えるのが兵庫県だ。ムダなハコ物ばかりが目立つ。自分は基本的に役所出身の人は知事になるべきではないと思っている。 しかし、それでも多選を許してしまっているのは、常時投票率が半分にも満たせていない兵庫県民の責任が大きい。自分達の税金の行方が掛かっているのだからもっと関心を払うべきだと思う。 なお、自分は知事選も棄権したことがない。 下手をすれば赤字を生み出すハコ物を残すよりも、豊かな自然こそを未来に残すべきではないだろうか。 |

||

|

||

| 北比良峠(旧比良ロープウェイ山上駅)からの琵琶湖の景観 僅か3年半ほど前まではロープウェイが上がってきていたところは今では何も残っておらず、大きく切り開かれた木々が かつてロープウェイの索道がここに通じていたことを想起させる。 比良山スキー場へのアプローチは、麓からまずリフトで中腹まで上がり、北比良峠までロープウェイを乗り継ぐというもの。そういえば摩耶山と似たようなパターンだ。 ロープウェイを降りてからもゲレンデまで少し離れていて、スキー客としてはこれはちょっと不便かと思われる。 切り開かれたところからは琵琶湖のほぼ中央部を対岸まで見渡すことが出来る。こうしてじっくり見ると、琵琶湖もけっこう複雑な地形を成していることが分かる。 ちょうど対岸にある安土城跡はいずれ行ってみたいと思っている。本能寺の変のせいで僅か築3年で炎上した悲劇の城だ。 それにしても麓の街を見下ろすと、比良山系の高さを感じさせられる。武奈ヶ岳山頂から見るのとは違って随分街までの距離も近く、JR湖西線の高架までよく見える。 |

||

|

||

| 北比良峠から釈迦岳を眺める 峠から北には釈迦岳の大きな山容が間近に見える。初めての比良山系ということで、今日の行程中にもどんどん周囲の山々からお誘いが掛かってくる。 欲張らずに回数を重ねて比良山系を堪能していきたいものだ。 一通り眺めを楽しんだ後で、腰を下ろして休憩する。 そういえば、武奈ヶ岳を含む御殿山コース以外は、たまにちらほらとハイカーを見かける程度で、平日の六甲以上に少ない印象を受ける。 14:48 北比良峠出発 今からだとちょうど17時頃に比良駅に着きそうということで北比良峠を出発。下山路であるダケ道に入る。 緩やかで平らな前山を右手に見ながら少し登り返して後は長い下りが続くようだ。北比良峠から程近いところで山腹が崩壊しており、迂回路が敷設されていた。 左手に釈迦岳を見ながら下る辺りで分岐がある。のっけからロープが張られていてかなり険しそうだ。 山と高原地図に書かれている神爾の滝へ下る破線道だと思われる。地形図ではもう少し下方で合流してくるように書かれている。これは上り専用のような雰囲気がする。 なお、この付近が今日最後の展望スポットとなる。ダケ道は残念ながら展望皆無の尾根道だ。 分岐を見送ってしばらくは荒れた急坂。岩がゴロゴロしていてスリップと捻挫に注意しながら下っていく。 |

||

|

||

| 約60m急降下すると、一旦平坦に張り出した尾根に乗る。これまでの荒れた区間とは対照的に快適な尾根歩きが楽しめる。 ただ、この写真を撮った辺りは両側が切れ落ちた崖になっており、けっこう高度感があった。 |

||

|

||

| 平坦な尾根はしばらく続く。15時を過ぎた西日が差し込んで、尾根道はたいへん良い雰囲気に包まれる。 しばらくはこののどかな区間が続くが、この後に長い険しい下りが再び始まるので、気合を入れ直さなければならない。 |

||

|

||

| ダケ道はこのような荒れたトラック 程なく平坦な尾根の突端に達して、再び荒れた急坂が始まる。疲れてきた足にはこの荒れた下りはけっこう堪える。 この後一部は山腹道にもなるが、ダケ道は基本的に荒れた区間が続くようだ。しかし、八雲ヶ原方面から最短距離で、より安全に下山するルートは このダケ道だというお話も聞いているので、荒れてはいてもこのルートを選択したのは正解だったと思う。 |

||

|

||

| 15:30 カモシカ台到着(690m+) どんどん急降下していくと、10人程度が休めそうな小広いカモシカ台に辿り着く。写真では暗くて黒く潰れているがカモシカ台と書かれた案内板も設置されている。 かなり下ってきたと思ったが、北比良峠からの標高差は約270m。まだ下山路は半ばだ。 ここでは単独の男性ハイカーさんが休憩されていた。地元の堅田から来られていて、比良にはしょっちゅう登りに来られるそう。 ダケ道は荒れ気味で登ると辛いということで、いつも下りで通られるそうだ。自分のコース選択は正しかったようだ。 ところで下るルートは同じ、そしてこれから堅田駅付近のご自宅へ車で帰られるところということで、堅田のハイカーさんのご好意で車に同乗させていただくことになった。 カモシカ台から下は2人パーティーで共に下山をすることに。比良駅まで麓から1時間近くの行程を見越していたが、それはまたいずれ体験することにしよう。 15:36 カモシカ台出発 堅田のハイカーさんに付いていく形でカモシカ台を出発する。道すがら、昨年に比良山系で発生した遭難事故のことなどを教えていただく。 明石から来たという単独の高年男性ハイカーが消息を絶ったままだという。几帳面な方できちんと登山届は出されていたが、予定されていたルートを変更されたのか、 届に書かれていたルートからは発見出来ず、堅田のハイカーさんも含めて大勢の方が捜索されたが結局見つからなかったとのこと。 どんなに気をつけてはいても、山は危険と隣り合わせということを改めて実感する。 カモシカ台から下で正面谷へと合流する支谷沿いに歩くようになると、かなりトラックは荒れた印象になる。 浮石も多いので、足の置き場には要注意だ。 そして前方が開けてきたと思ったら、正面谷との合流点である大山口に辿り着く。正面谷の流れを橋で渡って金糞峠から下ってくるルートと合流する。 |

||

|

||

| 16:09 大山口 北比良峠から約1時間20分で大山口へ降り立つ。堅田のハイカーさんに先行していただいて、今日最後の区間の自分撮りを行う。 正面谷を登るルートは青ガレをはじめとする難所を通過するそうで、登りに使うほうが良いとのこと。いずれ比良駅を始点にして登ってみたい。 ここで山道らしい山道は終わる。初めての比良山系遠征も終わりに近づいてきた。 |

||

|

||

| 正面に、そして山間に琵琶湖を垣間見ながら、堅田のハイカーさんに追いつくために急ぎ足で駆け下る。 大山口から下は4駆なら登ってこれるような林道となっている。途中で南の斜面へ登るトラックを見つけたが、堂満岳方面へ通じているのだろうか。 堅田のハイカーさんに追いつき、まもなく車を置かれている駐車場へ辿り着く。 付近はそこそこ広い駐車場で、20台程度は停められそうだ。この時は3、4台は停まっていただろうか。 16:19 正面谷駐車場出発 堅田のハイカーさんの運転で、一路堅田駅へ。近年無料になった湖西道路を南へひた走る。同じように播但道も無料になればどれだけ嬉しいことだろうか。 それはともかく、湖西道路からの眺めは西に比良山系、東に琵琶湖となかなかのものだった。 そして堅田のハイカーさんの仰るとおりに約20分で堅田駅に到着。 |

||

|

|

|

| 16:42 JR堅田駅到着 双方のウェブ用の名刺を交換。(元々はポートレート撮影会用に作成しましたが、何があるか分からないので山へ行く時にも持っています。) そして家が近いとはいえ、ここまでお送り下さったことにお礼を申し上げて車をお見送りした。 堅田のハイカーさんのご親切に感謝して、改めてこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました!(^o^)/ またいずれ比良のどこかでお会いしたいものです。 湖西線経由の新快速が来ると好都合だったが、来たのは京都行きの普通だった。使われている車両は毎日見ていて見飽きた223系だ。 16:55 JR堅田駅出発 特急をやり過ごして出発。5つ目の駅の山科で新快速に乗り換える。 17:23 JR山科駅で乗り換えて出発 神戸付近を走行する時にはラッシュになっている新快速だが、山科では殆ど立っている人は居ない状態ですぐに座れた。 いつも混んでいる新快速で確実に座って帰るには京都辺りから乗るか、大阪で大勢の客が入れ替わる間隙を突くしかない。 高槻辺りから車内はいつも通りの光景になった。夕方のラッシュの新快速で窓際に座っているのは普段ありえないことだ。 山科から通しで乗っていて、神戸から明石が最も混んでいる区間だということが分かった。京阪神の中でこの区間だけは競争相手がいないこともあるだろう。 一応、山陽電車が並走していることになっているのだが、遅い上に高い(神戸高速が二重取りしている)からお話にならない。 2009年をメドに神戸市はやっと神戸高速を整理する方針らしいから、将来的にはこの状態は改善されるかもしれないが。 1時間近く新快速で座っていて、山歩きの疲れもあって寝てしまいそうだった。 19:10 自宅到着 やはりJR一本でアクセスすると早い! 初の比良遠征は感動の連続で、本当に大満足だった。次回の比良はどこを歩こうかと早速検討を始めている。 JR一本で行ったほうが楽なのだが、裏側から登る場合はやはり出町柳からバスに乗るべきだろう。 なお自分の場合、六甲と違って表の琵琶湖側へ降りようが、裏へ降りようが交通費は殆ど変わりない。 JR=(阪急・京阪・バス) ← これはほぼ同じ交通費なのである。 違うところは行程の所要時間と乗り換えの回数のみ。だから、毎回横断することにこだわる必要はないと思う。

|

||

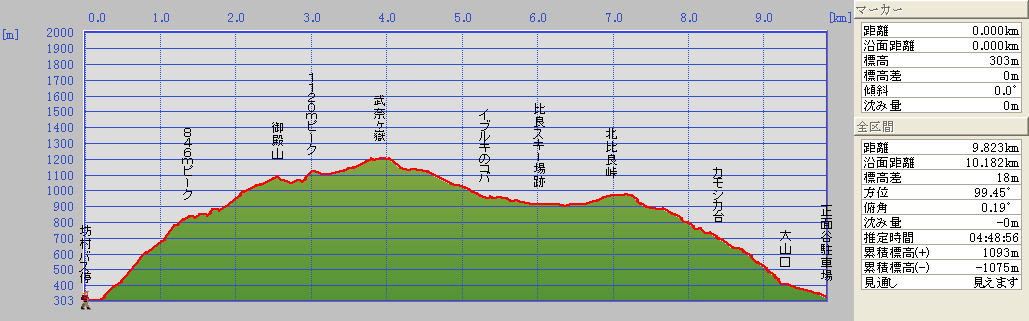

今日の行程の断面図です。 |

||