| 国土地理院地形図 : 25000分の1「比良山」、 昭文社・山と高原地図45「比良山系・武奈ヶ岳」、 山と渓谷社「比良山・湖西の山」をご参照ください。 梅雨の晴れ間になりそうな日。6月最後の休みということで、真夏を前にもう一度比良へ行こうと思い立った。 一回目は武奈ヶ岳、二、三回目は南比良ということで、今回は順当に?初めて堂満岳へ登ることにした。 しかも安曇川沿いを起点にするのに比べて、より標高差のある琵琶湖側から登るのも初めての経験ということで楽しみだ。 湖西線比良駅を起点にして、堂満東稜道で堂満岳へダイレクトに登り、その後は金糞峠へ廻って、 正面谷を急降下して再び比良駅へ戻るという、山と渓谷社「比良山・湖西の山」でも紹介されているごくノーマルなプランである。 時計回りにしたのは、東稜道で直接堂満岳に突き上げることによって、堂満岳の険阻さをより的確に味わえると思ったから。 今回は琵琶湖側から登って下るということで当然往復とも湖西線でのアクセスとなる。 最も早くに京都へ着く快速に乗車。15分程度の待ち合わせで湖西線普通に乗り換える。 もう少し早朝から湖西線経由の新快速が運行されていればより便利なのだが・・。 8:09 京都発永原行き湖西線普通列車にて比良駅着 天気予報では「晴れ」だったが、比良山系には雲が被っている。でも気圧配置は悪くないのでそのうち晴れてくるだろうし、 雲に巻かれても幻想的な雰囲気を楽しめるだろうと楽観的に考えて下車する。 8:27 比良駅出発 乗り越し精算やトイレなど身支度を済ませてから出発。 山と高原地図「比良山系・武奈ヶ岳」をチェックしながら堂満東稜道の登山口を目指す。 比良駅は全く初めてでも、神戸の街中を通ってアクセスする六甲山系よりは登山口へ到達するのは容易いはず。 |

|

|

|

|---|---|

| 比良駅前から見た比良山系 見事に雲が被っているが、その分涼しく登れるだろう。 2本平行する送電線の下、そして湖西道路の高架をくぐった辺りから道は緩い登りになる。 登山口までは既に使われなくなって久しく見える別荘地の中を歩いていく。 「桜のコバ」経由で堂満東稜道を目指すように書かれている「山と高原地図」が示すルートよりは一つ南のルートを歩いている。 堂満東稜道へ突き当たるまで一本道で、しかも僅かでも比良駅からの距離が短そうだ。 |

|

|

|

| 9:08 堂満東稜道登山口 車も楽に通れる舗装路を歩いてきたが、ここでブロック塀に塞がれる。ここが実質的に登山口のようだ。 改めてウォーミングアップなどをして一息入れてからスタートする。 ブロック塀から奥へ入ると舗装路から開放されて山道になる。 すぐに二股に分かれるが、右はすぐ小さな沢に突き当たって消える。実はこの分岐には案内板があったのだが、 気付かずにあえてルートを外しそうなほうを確かめる羽目になった。 左側が目指す堂満岳へ至る正解のルート。トラックは実に明瞭で歩きやすい。そこそこの斜度の登りが続く。 この登山口付近で中高年の単独男性の方と出会う。 堂満岳を目指すのではなく、薪を取りに来られた地元の方のようである。 休日はここは堂満岳を目指すハイカーで賑わうと言われた。そしてよく一人で登れるなあと驚かれていた。 まあ自分の場合、毎回一人で登っているのだが・・。比良の別の登山口には単独は避けるようにと書かれているのを見たことがあるが、 遵守するとなると自分は殆ど山に行けなくなるので難しいところだ。 |

|

|

|

| 登山口よりずっと続く登りやすいトラック 急峻な堂満岳も登り始めは取り付きやすい。 |

|

|

|

| 9:26 沢に出合う 一旦登りが一段落すると細い沢と出合う。しばらくこの沢沿いを歩いてから左岸の山腹に取り付く。 この登りをクリアするとノタノホリへ到達出来るようだ。イン谷口を起点とする「山と高原地図」に書かれている ノタノホリまでの所要時間は45分。思ったよりも早く辿り着けそうだ。 ここで一つ疑問が思い浮かんだ。そういえば桜のコバから上がってくるトラックと合流すると思っていたが、 登山口から今までに気付いた分岐は無かった。もしくは気付かなかったのかもしれない。 いずれ堂満岳は必ず再訪することになるだろうから、その際は堂満東稜道を下ってイン谷口へ至るトラックを自分の目で確かめよう。 沢から離れてしばらく登るとまもなくトラックは平坦になる。 すると左手に沢(涸れている)が現れるが、その詰めには踏み跡とテープがある。沢を直登しても登れたのかもしれない。 平坦になったトラックを歩いていくとすぐに前方に池が見えてきた。今日最初の目的地のノタノホリだ! |

|

|

|

| 9:39 ノタノホリ到着 変わった名前の地名が多い比良山系の中でも、一際変わった名前の池であるノタノホリに到着。 池は南北に細長い形をしているようで、歩いてきたトラックはその北岸に到達したようだ。 とりあえずノタノホリ北岸にて小休止と撮影をしていくことにする。 水面は波一つ無く、池は静寂に包まれている。自分にとってすごく好みのシチュエーションであるが、肝心の水は残念ながらあまりきれいではない・・。 ノタノホリの語感からすると、この水から付いた名前のような気がする。 よく見ると周辺の木々には無数のカエルの卵が付いていて、梅雨時の風物詩を味わうことは出来た。 「山と高原地図」を見ると、堂満岳への道のりはまだまだ長いようだ。 次の休憩スポットである北隣の尾根の肩に到達するまでの所要時間は1時間となっている。 ここは10分程度の小休止で出発することにする。 9:53 ノタノホリ出発 ノタノホリ北岸沿いを歩くとすぐにトラックは池から離れて緩い登りになる。 ノタノホリはトラックからだと見えるのは北岸からのみのようだ。 |

|

|

|

| 9:56 尾根に乗る ノタノホリから登り始めてすぐに今日初めて尾根に乗った。公設の案内板には堂満岳とノタノホリが記載されている。 南側にも踏み跡があるが、南隣の深谷へ下るマイナールートのようだ。 この尾根は堂満岳から琵琶湖側へ派生する尾根の一つで、中間付近には615mピークがある。 但しトラックはこのピークを踏まずに北隣の尾根を目指すようだが、とりあえずしばらくはこの尾根道を辿っていくことになる。 この分岐で留まっている時にノタノホリから4人組男性パーティーが登ってこられて追い越された。 この後2度3度と追いつき、離されるのを堂満岳山頂に至るまで繰り返すこととなる。 このパーティー以外にも、今日の行程中十人程度の方と出会った。さすが堂満岳は名の通った山なのだなと実感する。 |

|

|

|

| 10:02 今日初めての展望スポット 上記の三叉路からしばらく登ると南側に展望の広がる小さなコルに差し掛かった。 和邇浜(最近覚えた)や琵琶湖大橋が一望の元である。 湖面と殆ど同じ高さの比良駅からかなり登ってきたが、目指す堂満岳はまだまだ先だ。 そのことを実感しながら、今日初めての展望を眺めて一息入れる。 |

|

|

|

| 展望スポットのコルからはしばらく登りが続く。その間はこのような細いトレンチ状のトラックのために大手を振って歩けない。 「摩耶山さん歩」のてるみさんのレポにより、こういう状態の道を「ダケ道」と表現することが分かった。 以前、北比良峠からダケ道を下ったが、このトラック名は固有名詞ではなかったということになる。 歩きにくいトレンチはまもなく情報通りに尾根から北寄りに外れて普通の山道に戻る。 |

|

|

|

| 10:15 尾根から外れて山腹道になる ようやく歩きやすいところに出た。周囲は植林で変化に乏しいが、ごく緩い登りで一息付ける区間だ。 植林のおかげで右手下方の見通しがよく利いて、木々の枝越しに対面する山肌が見えている。これは後ほど乗り移ることになる北隣の尾根である。 そのうち水音が聞こえ出してきて、同じく右手下方から沢が近づいてくる。イン谷口付近で比良川に合流する支谷のようだ。 |

|

|

|

| 10:23 沢に出合う 苔むした雰囲気の良い谷に出合い、歩きやすかった山腹道は終わる。 とっくに汗びっしょりだったので、まずは沢の水で顔を洗った。沢の水は冷たく本当にリフレッシュ出来る。 ノタノホリの水はとても顔を洗える水ではなく、堂満東稜道ではこの付近が唯一清流と戯れることが出来るスポットだ。 沢に出合ってから北の尾根に取り付く、と見込んでいたので、すぐに山道に入っていくのかと思っていたが、それらしい踏み跡は無かった。 少しの間沢床を伝って登っていくのが正解だということに気付くのにしばらくかかった。 数分程度沢床の歩きやすいところを選んで登っていくと、左岸側に明瞭な踏み跡とテープを発見。 案の定、すぐに沢から離れてジグザグの道になり、短距離で標高差を稼いで尾根を目指す区間に突入した。 |

|

|

|

| ラピュタを想起させる見事な木の根 沢から離れると、一転して雰囲気の良い雑木林になる。時折、このような自然の造形を楽しみながら登ることが出来る。 この頃、自分よりかなり上方に先程の4人パーティーの方々が登られているのが見えた。 自分は基本的に撮影のためにペースが遅いから、おそらくパーティーの方々は沢で休憩されていたのだと思う。 パーティーに合流すると気楽になれる分、単独行の楽しみが削がれてしまうので、追いつかないように適当に調整しながら登ることにしている。 |

|

|

|

| 左手は既に水の流れが無い形状のみが残る谷になっていて、しばらくはこれに沿って登っていく。 やがてこの涸れ沢からも離れて、しばらくの間ただ黙々と尾根を目指してジグザグの区間が続く。 体力的にも精神的にもこの辺りが最もハードだったかもしれない。 一応トラックはジグザグに付けられてはいるが、等高線の幅は狭い山腹であり、楽な区間ではないことは間違いない。 時折立ち止まっては静かな森を楽しみつつ小休止を挟みながら登っていく。 まもなく、尾根らしき稜線が上方に見え出すと、パーティーの方々の話し声が聞こえてくる。 ようやく第2の休憩スポットに到達したようだ。 |

|

|

|

| 10:57 堂満岳東稜主尾根に乗る (710m+付近の主尾根末端の広場) 息を切らしながらようやく広い主尾根に到達した。短く挨拶を交わした後、先行のパーティーの方々は出発された。 入れ替わるようにここでザックを下ろして休憩する。パーティーの方々が先行されたことで、これから向かう方向は分かっているが、 地形図で一応進行方向を確認したり、これから登っていく主尾根の地形を今一度観察したりして息を整える。 堂満岳山頂より、やや南寄りに弧を描きながら下ってきた主尾根は、ここより少し北で二股に分かれて、大山口とイン谷口の間に下っていく。 堂満岳から下ってくると、引き続いて主尾根を辿るのが妥当のように見えるかもしれないが、間違って主尾根を下り続けないようにと 枝で塞いで南山腹へ下っていくように配慮されている。 次の休憩スポットである南壁の上までは、中間付近がやや急になる他はそこそこの斜度の登りが続くようだ。 11:09 約10分の休憩で出発 すっかり元気を取り戻して、いよいよ堂満岳山頂へ続く主尾根の登りに掛かる。 思えば比良駅を出発してから随分長い行程のように感じるが、ここから堂満岳山頂までの所要時間は約50分となっている。正午過ぎには到着出来そうだ。 |

|

|

|

| 主尾根に乗っても美しい森がずっと続く。この堂満岳東稜道は二、三箇所の展望スポットが散在する上、 美しい森歩きを堪能出来るのが主題の素晴らしいトラックだった。 |

|

|

|

| 苦しい登りの途中でも美しい木々を眺めることが出来て退屈しない。 1ヶ月前に登った権現山は所要時間は短いが、けっこう植林が多かった。まさに前回とは対照的な登りの行程となっている。 そのうちに森には霧が掛かってきて、神秘的な雰囲気まで加わってくる。とうとう雲の中に入ったようだ。 |

|

|

|

| 11:27 一旦平坦になる 緩くもきつくもない、程ほどの登りを経て平坦なところに到達した。左手は明るくなっていて、いかにも展望がありそうな雰囲気だ。 少しトラックから外れて様子を見てみると・・ |

|

|

|

| トラックから外れるとすぐに崖になっていた。眼下には崩壊した山肌が広がっている。ここがいわゆる南壁だった! 山と高原地図には危険のマークが記載されているが、まさにその通りの場所だった。縁に近づき過ぎると危険だ。 展望のほうは麓から見えていた通り、山頂付近は厚い雲に覆われたままで近いところしか見えていない。 南には深谷を挟んで未踏の烏谷山があるはずだが、北側からその姿を見るのはお預けとなった。 1ヶ月前にこれでもかというほど大展望を満喫したが、雲に巻かれた比良山系もまた違う魅力があると感じる。 またこの日を遮る雲のおかげで、立ち止まると涼しい風によって肌寒いくらいに感じる。 今日は飲料水は2.3L用意しているが、この涼しい天気のおかげで余りそうだ。 |

|

|

|

| 南壁を過ぎると、再びそこそこの斜度の登りが続く。引き続いて霧が掛かって、深山の雰囲気はたっぷり。 疲れはもちろんあるが、今日に限っては暑さは全く無く、清清しい空気に包まれて登ることが出来た。 |

|

|

|

| 上記と同じような写真に見えなくもないが、しばしば立ち止まって写真を撮りたくなる森だった。 |

|

|

|

| 更に続く神々しい木々。どの木も根元が下に曲がっており、冬季には深い雪に覆われる様子が想像出来る。 一度積雪のある時に登ってみたいものだが、来冬はスキーの1級合格以来7年を経てのテクニカル受検も考えておりちょっと無理かも。 |

|

|

|

| 巨大な岩の上に丸い岩が乗っていて、祭祀にでも使われていたような雰囲気がするスポット。 但し巻いて上方から見ると普通の岩場に見える。 |

|

|

|

| 11:58 最後の急登へ 程よい登りを経て、一旦平坦になる940m+地点に到達。ここから上方、堂満岳山頂までの間は等高線が重なって見えるほどの急登が控えている。 距離としてはもう堂満岳山頂は目前といえるが、最後の難関と考えるに充分の区間のようだ。一息入れてから急登に挑む。 なお、この940m+地点の前後では、レンズを交換して山野草の撮影をしており、普通に歩くともっと所要時間が短い筈なので念のため。 |

|

|

|

| 堂満岳山頂直下の東稜道は本当に急だった!! 一歩一歩みるみる高度を上げていく山頂直下の山腹。しんどいけど出来るだけ急坂を表現したいと思って撮影した写真である。 木の根、そして時にはロープも設置されており、足だけではなく手も総動員して登っていく区間だ。 比良駅からの長丁場の総仕上げに相応しい。この急坂を経ての山頂到着は達成感抜群だろう。 なお上空は雲が多いながらも明るくなってきている。もしかしたら雲が切れることもあるかもしれないと期待を抱かせてくれた。 |

|

|

|

| 堂満岳山頂直下の急登を彩るコアジサイの群落 「山と高原地図」には“シャクナゲ”と記載されているが、今はその代わりにコアジサイが最盛期だった。 南壁を過ぎた頃からちらほらと見かけたが、山頂に近いほど見頃の花が多かった。 急登で苦しい身には、このコアジサイの存在はありがたかった。アジサイも良いが、このコアジサイのほうが自分好みかも。 色も涼感たっぷりでこの時期にはぴったりである。 コアジサイのおかげで、710m+地点から堂満岳山頂に至るまでの所要時間は、標準よりも長めに要した。 散在するコアジサイを見やりつつ登っていくと、急登の向こうが明るくなってきて、話し声が聞こえてきた。遂に山頂に到着したようだ! |

|

|

|

| 12:24 堂満岳山頂到着 (1057m) 想像していたよりもかなり狭い堂満岳山頂に到着。再び先行の4人パーティーの方々と出会う。大分前に到着されていたようで、 自分が到着して少しお話してからすぐに金糞峠方面へ向けて出発された。この方々と出会ったのはこれが最後となった。 先程まで周囲を覆っていた雲は薄くなって一部には青空も覗き、うっすらと日が射すようにもなった。途端に暑く感じる。 これまで自分が登ってきた比良の山々と違って、堂満岳の展望は少し控えめ。東方を除く270度は木々に囲まれている。 |

|

|

|

| 唯一東側のみ窓が開いているが、今日は残念ながら雲に遮られている。 但し背伸びをすると琵琶湖西岸と麓の町並は見えた。もう少ししたら雲が切れてきそうな気配だが・・。 周囲からよく目立つ堂満岳山頂だが、ここには三角点は無い。 ひとしきり撮影してから昼食を摂ろうとするも、堂満岳山頂は非常にハエが多かった。 その原因の一端と思われるのは、山頂周囲に散在するゴミだと思う。僅かでも手の届く範囲で回収可能なゴミは撤去したが、 自分が携行しているゴミ袋に全て携行していくのは物理的に不可能だった。 本当に残念なことながら、遠目には美しい鋭鋒の堂満岳も、山頂の現状は目を覆うばかりというほかない。 それでもどうにかこの山頂で過ごすために、虫避けスプレーを多めに使ってどうにか落ち着くことが出来た。 ハエが留まらないように気を配りながらオニギリを頬張る。食べた後は当然ゴミ袋へ。改めて書くまでもない簡単なことなのだが。 憧れの名峰の頂に多くのゴミが放置されているという予想外の実情を知ってしまい遺憾ではあるが、次回はゴミ回収の装備をより整えて再訪したいと思う。 ゴミが原因で世界遺産登録が遅れているといわれている富士山を想起させた。共通している問題は自然に対する畏敬の無さではないだろうか。 |

|

|

|

| 12:57 堂満岳山頂出発 約30分の滞在時間を経て堂満岳山頂を出発する。 登ってきた堂満東稜道と逆方向に金糞峠へ至るトラックが伸びている。踏み跡を覆うように両側からブッシュが茂って体にバシバシ当たる。 ここから金糞峠までの所要時間は40分となっているが、初めての自分が歩くとどのくらい掛かるのか予想するのが難しい。 |

|

|

|

| 堂満岳は地形図をよく見ると同じくらいの標高のピークが2つ並んだ双耳峰になっていた。 残念ながらもう一つの1050m+ピークは全く展望無し。 1050m+ピークからしばらくは低い潅木の中を北西へ向けて緩やかに下っていく。 この辺りでは背伸びをすると堂満岳の周辺の山々を眺めることが出来た。どこも歩きたくなる山ばかりだ。 |

|

|

|

| 一路、金糞峠へ 堂満岳山頂から金糞峠へは幾度かのアップダウンを経ながらも全体的には下っていく。 始終展望が得られるわけではないが、時折行く手の金糞峠方面の視界が開ける。 その方向を見ると肉眼でもはっきり見えるほど、正面谷のほうからどんどん雲が湧き立ってくる。 神秘的というかとてもスペクタキュラーな光景だった。ビデオがあれば撮影したかったが・・。 大河ドラマのオープニングにでも使えそうなシーンだった。ちなみに来年の大河は上杉家の軍師、直江兼続が主人公という。 今年よりはずっと面白そうだ。やはり中世から戦国時代にかけてが日本史では最も面白みのある時代だったと思う。 |

|

|

|

| 堂満岳山頂から金糞峠へ至る尾根もとても雰囲気が良く楽しい区間だった。 但し時折、思い出したように急なところもあって、逆向きに歩いていたらそこそこハードだっただろう。 |

|

|

|

| 13:17 堂満岳北壁 不意に右手の斜面が切れ落ちているところに降りてきた。展望を期待して見てみると、そこにあるのは初めて見る堂満岳北壁! 間近に広がる北壁は圧倒的な存在感と迫力があった。堂満岳のシンボルという位置づけになっていることがよく分かった。 そして北壁の眼下は「千尋の谷」ともいうべき正面谷。そして遥か眼下には琵琶湖が見えた! 堂満岳山頂では間に合わなかったが、一応琵琶湖の景観を得ることも出来た。 |

|

|

|

| 13:28 940m+ピーク (等高線は閉じていない) 間近に北壁を眺めてから、少しだけ登り返すとミニピークに到達。振り返ると再び北壁を見ることが出来るが、再び雲に巻かれてきた。 ここで金糞峠方面から同年代の単独男性ハイカーが登ってこられた。自分と逆向きの行程で歩いているという。 しばらく会話をしてから堂満岳へ向かって出発された。やはり単独で歩かれている方は他にも居たということで、何故か少し嬉しかった。 |

|

|

|

| 940m+ピークからは下りが多くなる。時折見える正面谷が段々近づいてくることから、金糞峠までもうすぐということが分かる。 後ほど下る正面谷は深い深い谷底を下っていくのが実感出来る。 上空を覆っている雲の向こうには釈迦岳等の北方の山々が見えたであろうけど、それは次回以降の楽しみとしておこう。 |

|

|

|

| 地形図を見ると堂満岳から金糞峠へ至る尾根沿いは断続的に岩壁が続いていることが窺えるが、 その道中にはそれを裏付けるように次から次へと岩壁を眺めることが出来る。 先程から再び霧が掛かってきて、岩壁はより外界から隔絶された存在になって神秘的でさえある。 |

|

|

|

| 13:45 比良山系縦走路に合流 しばらく下っていくと南比良峠方面からの縦走路と合流。金糞峠へと引き続いて北上する。 先程から自分にとって撮影スポットが非常に多く、行程は遅々として進んでいない。 金糞峠が遠く感じるが、普通に歩くともうとっくに付いている頃だと思う。 |

|

|

|

| 金糞峠付近から見下ろす琵琶湖の景観 まもなく金糞峠に到着する頃、広く正面谷の方向を見渡せるところがあった。 下界はきれいに雲が切れて、琵琶湖の対岸までクリアに見えるようになった。 天気予報は一応当たったといえるが、もう少し早かったらもっと良かった。 ところで湖岸には一際目を引く地形が目に入った。風光明媚な内湖と近江舞子周辺である。 プランでは起点の比良駅に再び戻ることにしていたが、近江舞子駅へ向かっても良いかもしれないと思い、 山と高原地図で両駅までの距離を比較。内湖畔を経由して近江舞子駅へ歩くのは充分可能と判断して、この時点でプランを変更することを思い立った。 |

|

|

|

| 内湖 後ほど向かうことにした内湖。琵琶湖岸にこのようなところがあること自体、最近まで知らなかった。 |

|

|

|

| 14:08 金糞峠到着 充分景観を楽しんでから少しだけ下ると金糞峠にようやく到着。堂満岳から1時間20分ほども掛かっているが、普通に歩くと実際はもっと近い。 印象的な名前の金糞峠だが、一見するとただの峠で、金糞らしいものは落ちていなかった。昔は近くに鉱山でもあったのだろうか。 小休止のついでに近江舞子までの大体の所要時間を計算。湖西線経由の最終の新快速の近江舞子駅発車時刻(17:26)、 そして内湖での撮影時間も含めてどうにか時間内に収められることを再確認する。 小休止中に中峠・武奈ヶ岳方面から中高年夫婦のハイカーが登ってこられた。 挨拶を交わすと峠で立ち止まらずに正面谷へ下っていかれた。また武奈ヶ岳へはぜひ行ってみたいと思う。 14:18 金糞峠出発 新快速の発車時刻まであと約3時間を残して金糞峠を出発。ここから先はずっと下りだから元気百倍になって下っていく。 峠からはいきなり足場の悪い荒れたトラックが始まっている。 |

|

|

|

| ごろごろ道を慎重に下る 金糞峠を下り始めてすぐにトラックは延々と続くごろごろ道となった。 金糞峠からさほど離れていないように思える「青ガレ」までの所要時間が35分と長めに設定されている訳が分かった。 とにかく一歩一歩足運びを慎重にしないといけない。中には滑りやすいものや浮石も多かった。ということで1回思いっきり滑ってしまった。 ある意味今日の行程の中で最も難所だったかもしれない。どちらかといえばここは登りで通過するほうが楽かも。 一瞬これが青ガレかと思わせたガレた沢を途中で1箇所通過する。これ幸いと冷たい水で顔を洗わせてもらって生き返った。 沢を通過後は歩きやすい山道になってありがたかった。 |

|

|

|

| 途中で不意に視界が開けて、先程まで間近に見ていた岩壁を遥か上空に見上げることが出来た。 改めて堂満岳の急峻さがよく伝わってくる。これほどまでの険しさは六甲山系ではなかなか見かけないと思う。 |

|

|

|

| 14:47 青ガレ 再び岩がちのトラックになったと思ったら青ガレに到着。一抱え以上もある大きな岩ばかりが斜面を埋め尽くしている。 よく見るとあちこちにガレを安定させるのが狙いとみられるワイヤーが張られている。かつては相当な難所だったのだろうか。 とりあえず現在は通行に支障はないようだが、あまり落ち着ける場所ではないようだ。ガレの中を慎重に下っていく。 青ガレのすぐ下からは大きな水音が聞こえてくる。山と高原地図には「金糞滝」の表記があって、大きな滝の存在を期待しながら降りていった。 ところがそこにあったのは何と堰堤で、見事に期待を裏切られた。もしかしたら堰堤の上に隠れているのか、もしくは堰堤によって潰されたのか。 偶然自分の後から降りてきた単独男性ハイカーさんに聞いてみたが、金糞滝は知らないとのこと。 今日は周辺を調査する時間の余裕は無く、今回は残念ながら謎を残したままの下山となった。 青ガレ直下の堰堤下で、顔や手を洗ったりして小休止してから下山を再開。 青ガレから大山口までの距離は金糞峠までよりずっと遠いが所要時間は35分。ここから先は悪路は無く歩きやすそうだ。 青ガレから下流は正面谷の沢の右岸に沿って下っていく。期待通りに概ね歩きやすいトラックが続く。 この付近はさほど遠くない間隔で堰堤がいくつか設置されていた。 |

|

|

|

| 15:07 「隠れ滝」出合 そこそこ歩いた頃、ふと「隠れ滝」を示す案内板が目に入る。沢を渡渉して左岸へ渡るようだ。 2分で行けるということなので、とりあえず立ち寄ってみることにした。名前からしてさほど大きな滝ではないようだと思って、 そんなに期待はせずに奥へ進んでいくと・・ |

|

|

|

| 15:09 隠れ滝 こんなに大きな滝が隠されていた! 落差は20mほどではないだろうか。ここでは轟々たる水音がしているが、上記の分岐までは聞こえていない。 金糞滝は見られなかったが、その分隠れ滝で大満足出来た。思いっきりマイナスイオンを浴びていく。 再び来た道を戻って大山口へ向けて下山を再開する。 |

|

|

|

| 15:28 大山口 歩きやすいトラックを調子良く下っていくと、見覚えのあるところに出てきた。 初めて比良山系、そして武奈ヶ岳に登った時にダケ道を経て下ってきた大山口だ。 その時はカモシカ台で堅田の男性ハイカーさんと出会い、その後は一緒に下ってきて、結局堅田まで車で送っていただいたのだった。 ということで今回初めて大山口から駅まで歩くことになる。ここ大山口で小休止ついでにこの後のルートを再確認する。 いつの間にか上空には晴れ間が多くなってきた。内湖からの光溢れる景観を期待出来そうだ。 |

|

|

|

| 大山口からイン谷口(三叉路の車道のようだ)までは下りで20分。 途中にある駐車場までは前述のように一度歩いたことがある区間だ。駐車場では今日も2、3台停まっている。 仮にここに駐車すると、正面谷を下ってこない限りは、山行の最後に舗装路を登らなければいけないことになるなあ、などと考えつつ下っていく。 駐車場を過ぎてからは舗装路になる。ここからは近江舞子駅までの長い長い車道歩きが待っている。 イン谷口に辿り着く直前、登山届を出せる小屋があった。自分はいつも家に登山届を残しているが、 同じところに降りてくるのならばぜひ利用したい。 そういえば最近滋賀県警により、ネットで登山届が提出出来るようになったという。自分も次回からは活用してみようと思っている。 滋賀県警 インターネット登山箱 |

|

|

|

| 15:51 イン谷口 ほぼ標準所要時間通りにイン谷口を通過。自分がここを通る頃に登山客と思われる車が複数台、町へ向かって出発されていった。 イン谷口周辺にもいくつか駐車場があるようだ。 なお、当初の予定通りに比良駅へ向かう場合はここで右に曲がる。「桜のコバ」を経て比良駅へ向かう道筋を確認したい気もしたが、 今回はイン谷口から直進して県道322号比良山線を比良舞子口の交差点まで道なりに進む。 途中で合流してくる湖西道路より湖側は交通量が多く、歩道を通らないと危険だと思う。 比良舞子口交差点で信号を渡ってしばらく国道161号を北へ進み、すぐに湖側へ通じる車道へ入る。 この道は片側1車線で車は時折通る程度。入り口に「近江舞子水泳場」と書かれているアーチがあるので良い目印になる。 途中で湖西線の高架をくぐって、浜辺近くの三叉路で突き当たるまで直進。そこから左折して内湖と琵琶湖の間の砂州のような地形のところへ入っていく。 イン谷口から予想以上に早く、約50分で内湖に到着した。そこは金糞峠から見下ろした通りの景勝地だった! 16:38 内湖到着 湖西線経由の最終の新快速が発車するまで約40分。駅まではもう至近距離なので、ゆったりと撮影するための充分な時間を確保できた。 |

|

|

|

| 内湖の畔にて、一日の山行の締めくくりにゆったりとした一時を過ごす 近江舞子の地名通り、素晴らしい風景だった。朝は雲を被っていたこともあって、実はこの時に初めて堂満岳の鋭鋒を琵琶湖側から見たことになる。 この光景を見て、あそこへ登ったのかと達成感が湧いてくる。その北側には同じ程度の標高の釈迦岳がより大きく見えている。 そしてその更に北側にはリトル比良の山々も。達成感と同時に、次の山行へと誘ってくれる光景でもあった。 この時、若干風があったこともあって、内湖の湖面は微妙に波が立っており、残念ながら鏡の状態では無かった。 でもこの池と山が織り成す調和の取れた景観は実に自分好みで、普段なかなか見られないものだ。 |

|

|

|

| 望遠や標準レンズなどに交換しながら内湖での撮影に没頭する。 山行では自分にとって都合の良い広角ズームを常用しているが、いつも2、3本のレンズはザックに待機させている。 一回もザックから出さずに単なる重りにしかならない日も多いが、ここ内湖では被写体が豊富で久しぶりにフル稼働。 内湖の西岸にはこれから利用する湖西線も通っており、この時はたまたま通り掛った特急サンダーバードを撮影出来た。 ボートで釣りをしている方達が写っているが、貸しボートがあることが後で駅に向かう途中で分かった。 撮影をしていると早いものでもう5時を廻ろうとしている。 ベンチの陰を利用して上着を取り替えるなどして出発の準備を整える。 |

|

|

|

| 近江舞子の内湖を経由したことで、自分にとって実に印象的な終わり方の山行となった。 ちょうど堂満岳に向けて日が傾いてきたが、その山上には再び雲が湧いてきていた。 17:05 内湖出発 東岸から北岸を半周する形で内湖の畔を通って、近江舞子駅へ向かう。 一帯は宿泊施設もあって、観光地の機能を備えているようだ。 17:15 近江舞子駅到着 内湖からあっという間に近江舞子駅に到着。ホームからは間近に琵琶湖、反対側には堂満岳がよく見える。駅までも風光明媚だった。 17:26 近江舞子駅出発 新快速に乗って帰途につく ここでは新快速が停車してくれるので、今回は湖西線内でも全く乗り換えることなく、正に理想的な旅程を実現出来た。 |

|

|

|

| 帰路には比良の山々を眺めつつ、ゆったりとした新快速の旅を楽しめるのは大きな魅力だ。 また近いうちに比良へ行きたいけど、とりあえず夏は避けて次は順当に秋になるでしょう。 堂満岳は本当に険しい山だったけど、本当に登り甲斐のある山だった。 |

|

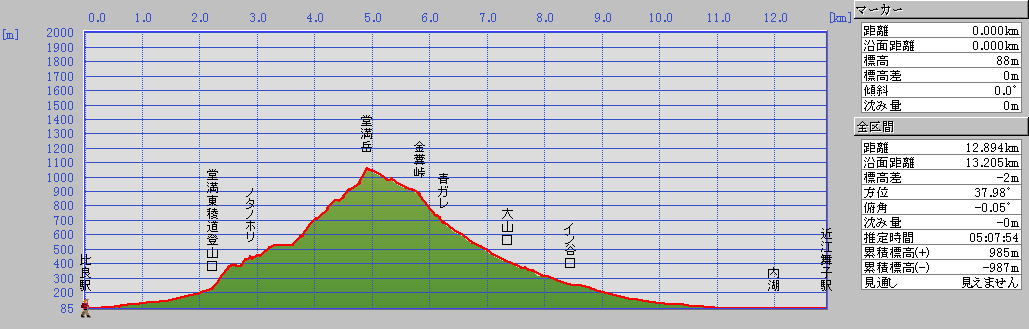

今日の行程の断面図です |

|