| �u�r�n�R�E��R��������������v�@�Q�O�P�R�N�@�T���Q�U���i���j |

|

| ���y�n���@�n�`�} �@�F�@�Q�T�O�O�O���̂P�@�u��ˁA���{�v �@�`�@�͂��߂Ɂ@�` �@����͍��N���߂Ă̗F�lalfons����Ƃ̎R�s�ł��B alfons����͎R�s���̂��v���Ԃ�Ƃ������ƂŁA�����Ȃ��y���߂����ȍr�n�R��I�����܂����B �������g�A�r�n�R�͖�T�N�Ԃ�ƂȂ�܂��B �@���R�ɂ͏��߂Ė�����������܂����B ���̌��݂̎w���W�������̂��s�v�c�Ȃ��炢�A���Ăȓ��ݐՂœW�]������������ł����B �@����̃v�����ł͖������ȊO�́A���j�ς݂̃��[�g����ł��B �����̂悤�Ɋȗ����ċL���܂��B �@�U�F�P�T�@�i�q�����w�o�� �@�U�F�R�O�@��}������w�O�ɂ�alfons����ƍ��� �@���N���߂�alfons����Ɗ�����킹��B �����̑�܂ő������͉��x���ꏏ�ɕ����Ă��邪�Aalfons����͏��߂ĂƂȂ��R�����������B �������g�͉��x�������Ă��邩��V�N���͂Ȃ����Aalfons���y���߂郋�[�g�ł�������̂����B |

�@�s���T�v�@�i�R���̃��[�g�͕s���m�ł��j �@�r�n�R��������v���[�g�̈������������ɉ����Ėk�シ��g���b�N�ł����A �����쉀���ӂ̎��L�n��������Ēʍs�s�\�ɂȂ��Ă��܂��B �ꕔ�̕s�S���҂̂��߂ɑ����̐l���e������T�^�I�Șb�ł�����ώc�O�ł��B �ǂ����Ă����l�J���ʂ�ʉ߂������ꍇ�͑���R�ɓo���ď����H�ʼnI�邱�Ƃ͏o���܂����A �傫�ȃA�b�v�_�E�����������Ƃ����v�f���l���ɓ���ăv������g�ޕK�v������܂��B �@�r�n�R�R�����ӂɂ̓��[�g���̈ē�����Ȃ��A���Ɉ���������ĉ���ŕ������ �ꍇ�ɂ̓g���u�������̗v���ɂȂ�Ȃ��悤���ӂ��K�v�ł��傤�B �@����A�������̓o�R���͂͂����茾���ĕ�����Â炢�Ɗ����܂����B ���߂Ă̕��͉���ŕ�����Ă��m�F�����̂�����Ǝv���܂��B �X�k����ʉ߂���J���ɂȂ鋛�����������͋C�͔��Q�ɗǂ��g���b�N�ł��傤�B |

|

|

|---|---|

| �@�V�F�O�S�@����R�E��R�����o�R�� �@�����̑���ʂ��͏��Ȃ߂����ǁA����ق�ƍs����������������B |

|

|

|

| �@�V�F�Q�W�@����R�R���i263m�j �@�����₷���W�O�U�O�����o�č����R�R���ցB alfons����͍��N���߂Ă̎R�s�̊��ɂ͂����������q�ǂ������Ă����B ��͂��N�̌o���̒~�ς������Ă���悤�Ɋ����Ă��ꂵ���B |

|

|

|

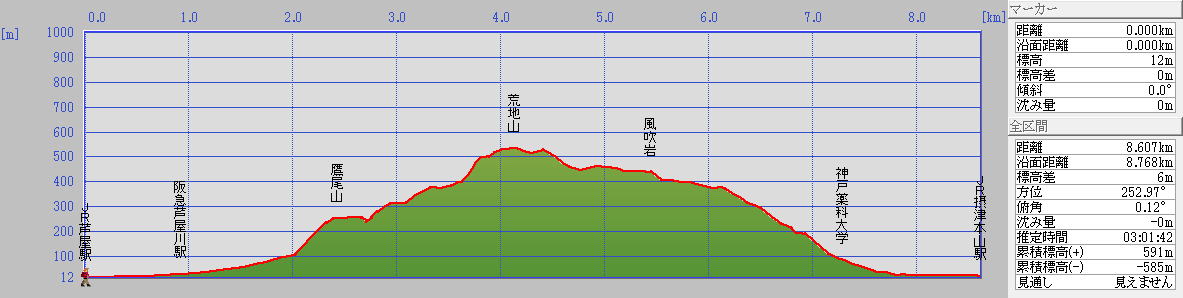

| ����R���r�n�R���������� �@��R�����̃X�P�[���ƍr�n�R�܂ł̕W�������������Ă��������B �������v���Ԃ�̃��[�g�ŁA�ڍׂ܂ł͊o���Ă��Ȃ��B |

|

|

|

| �A�b�v�_�E�����o�đ���R��U��Ԃ� �@�A�b�v�_�E���̕W�����͋�������Č����邱�Ƃ��������Ƃ��Ċm�F����B |

|

|

|

| �@�W�F�Q�V�@320m+���d���S�� �@��R�����͔�r�I�W�]�Ɍb�܂�Ă���B�����͏��x�~�X�|�b�g���Ǝv�������ǁA���������������������B �����ď��X�ɋ߂Â��Ă���r�n�R�Ƃ��̎R���̊��Q����ۓI�Ȍ��i���B |

|

|

|

| �r�n�R�����グ��alfons���� �@�r�n�R�ɂ��锗�͂�����̎R���ɖڂ��z������B ���̌�܂��A�b�v�_�E�����o�āA���悢��r�n�R�{�̂ւ̓o��ƂȂ�B |

|

|

|

| �@�W�F�T�W�@���q �@�����ڂ��͂����ƊȒP�ɓo��Ă��܂����q�B �������g���v���Ԃ�ʼn����������o�����z����B |

|

|

|

| �@�X�F�O�X�@�V���E�q���� �@�����Ă͐V���E�q�����B�܂��͎������������āA���̌�����邱�Ƃ����`������B �m���U�b�N���O���K�v���������͂������ǁA�ӂƎ����Ă݂��玩���̓U�b�N��t�����ςȂ��ł��ʂ蔲���邱�Ƃ��o�����B �����炭�T�N�O�ɔ�ׂĂ������ԑ������̂��Ǝv���B �@���̕t�߂͖{���ɓW�]���Q�ŁA�L�p�����Y�������Ă��Ȃ��������Ƃ���������alfons����B �����܂ł͋C�z�肪�o���Ă��Ȃ��������Ƃ��K�C�h�Ƃ��Ĕ��Ȃ����B |

|

|

|

| �V���E�q�����̏Z�l�H �@�R�����߂Â��Ă���ƕ��ʂ̎R���ɖ߂��Ă��܂��r�n�R�B alfons����ɂ͎R���ɓ�������O�ɗ\�߂��̌�͓W�]���������Ƃ�`���Ă����B |

|

|

|

| �P�O�F�O�O�@�r�n�R�R���i549m�j���� �@���炭���Ȃ��ԂɁA������P�������ݒu����Ă���B �����܂łő傫�ȓo��͏I��������Ƃ������āA�W�]�͖������ǖ؉A�̊�ɍ������낵�đ�x�~�����B �P�O�F�Q�R�@�r�n�R�R���o�� |

|

|

|

| �P�O�F�R�P�@�Ȃ��ݎR�̓W�]�n �@�������։���r���ɂ���W�]�n�ցB��N�ɉz�����ʼnz���������ʼnz�R�������邱�Ƃ����`������B �@�������֏o��ƘZ�b�ō���������l���݂ɉ����߂��ꂻ���ȍ��o�Ɋׂ�B �{���ɓr��邱�Ƃ��Ȃ��A���l�̕��X�ƈ��A�����킵���̂��S���o���Ă��Ȃ��B ���̍��G�x�͎����Ƃ��Ă��z��͈̔͊O�ŁA����͍���̃v�����j���O�Ƃ��Ă����߂����Ȃ��v�f�ƂȂ邾�낤�B �P�P�F�O�S�@������ �@�����͊ό��n���I�H�Ǝv�����قǂ̑吨�̃n�C�J�[�Ŗ��ߐs�����ꂽ������ɓ����B ���x�~����\�肾�������p�X���Đ���}���B���Ă͕����ɓo���Ă��������ɂƂ��āA ���݂̃��b�N�K�[�f���̌��i�͊u���̊�������B �@ �@alfons������������̋t�����o�Ă�����Ƃ����̂悤�Ő\����Ȃ������B ��������߂���Ƃ�����ƍ��G�͊ɘa����Ĉꑧ�t������B |

|

|

|

| �P�P�F�Q�O�@���������� �@�����R�����菭���쉺����ƁA�����ɂƂ��Ă��������[�g�ƂȂ����������ɍ����|����B �����ǂ�ȃ��[�g���낤���y���݂��B �@���炷����ɂ͑��d���S���������āA����������͒n�`�}��Ńs���|�C���g�Ɍ��݈ʒu��������悤�ɂȂ��Ă���B ���܂��ɔj�����̋L�ڂ����邪�A����ɑ����Ă�����̂������Ċm���߂悤�B |

|

|

|

| �����A��k�̓�����̑��d������������340m+�t�� �@���d������������̂͂����������������i�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B �Ƃ������ƂŁA�Ăуs���|�C���g�Ō��݈ʒu���͂߂�B ����ɂ��Ă��������肪�ǂ��Ƃ���͂�����������������B |

|

|

|

| �C�������Ċɂ₩�ɉ����Ă������i���D�܂��������� �@���蒆�ɂ����l�̓o��̕��Ƃ���Ⴄ�B�������͔�r�I�����̕��ɕ�����Ă��郋�[�g�̂悤���B |

|

|

|

| �X�ɑ��d���Ƌ��ɓW�]���L�����Ă���B �@���̕ӂ�͔����̓��Ζʂ����[�g���ʂ��Ă���B |

|

|

|

| �P�P�F�S�R�@�������̓W�]�n�ɂ� �@���傤�ǖ؉A�A�����ēW�]���ǂ��Ƃ���Ƀx���`������Ƃ������ƂłP�O�����x���x�~���Ƃ����B |

|

|

|

| �����ă��[�g�͔����̐����ΖʂւƉ�荞�� �@�����̌����J�A�����Ă��̌������̕ۋv�ǐ_�Ђ։���Ő��������Ă���B ���������Ĕj�����͎����ɑ�������Ԃł��邱�Ƃ�������B |

|

|

|

| �P�Q�F�O�S�@160m+ �@���R�ȐX�̂悤�Ɍ����邪�A�����̓r���̍L�������Ƃ��낾�B ���̌���n�`�}�ǂ���Ƀ��[�g�͍Ăѓ��ΖʂւƑ����Ă����B |

|

|

|

| �_�˖�ȑ�w�ɉ����ĉ����Ă��� �@�܂�ŋ��s�����̂悤�Ȓ|�тɉ����ă��[�g�͉����Ă����B �������ɒn�`�}��ł́u��ȁv�̎������ӂ������Ă���͂��B |

|

|

|

| �P�Q�F�P�T�@�������o�R�� �@�Ō�ɏ����ȑ�������āA�Z���K�i��o�����Ƃ��낪�������o�R���B �����Ȃ艺��̊K�i����n�܂�Ƃ����ϑ��I�ȃp�^�[���Ƃ������ƂŁA����͕�����ɂ����o�R���ł͂Ȃ����낤���B ����ɂ��Ă��I�n�n�`�}�̔j�����͌���ɑ����Ă��邱�Ƃ��������āA����͂Ȃ��Ȃ��������P�[�X���Ǝv���B �@����܂Ő₦���s����������Ă���Ă������d���͈��������ĊX�ւƐi��ł���悤���B �o�R������͕��s�Ґ�p�̂悤�ȕ��������K�i�����~��Ă����B |

|

|

|

| �_�˖�ȑ�w������O�ɍ~��Ă���Balfons����͐�ɍ~��ĎR�쑐�̎ʐ^�B�e������Ă���B �@�o�R������K�i���ʼn����Ă����ɁA�Ԓʍs�\�ȍL�����ɏo�Ă����B �o�R���e�ɗ����Ă������d���S�����܂��������Ɏʂ��Ă��āA���̋߂����������݂͂₷�����Ǝv���B �A���A�t�߂ɂ͓o�R���������w���W�͈�ؖ����A�������͓o�R���ɒH�蒅���̂�������[�g�̈�ł͂Ȃ����낤���B �@��������͋}�ȉ��������{���ʂցB�����������Ė�Q�O�����炢�ʼnw�t�߂֓����B �R���r�j�̋x�e�R�[�i�[�𗘗p���ăR�[���Ŋ��t���A����̓����Ȃǂ̃~�[�e�B���O���s���������ʼn��U�����B alfons����ɂ͗ǂ������炵�ɁA�����Ƃ��Ă͉��������r�n�R�ւ̍ĖK�ƁA�������[�g�̖������j�o�����R�s�ƂȂ����B �@�`�@�I���Ɂ@�` �@�r�n�R�E��R�����A�����Ė������Ƃ��ꂼ��D�W�]�̗ǂ����[�g�ł����B �A���A�������i������Ȗk�j���t������̂͋ɗ͔������ق�������ł��B ��U�͍��ܒJ���ʂ։������肷�铙�A�I��v������g�ނׂ��������Ƃ����̂������Ȃ�̔��ȓ_�ł����B ���b�N�K�[�f������Z�b�ō���������Ƃ����A��Ԃ̃S�[���f�����[�g�̍��G�x���Â����Ă͂����܂���B |

|

�s���f�ʐ}�ł� |

|