| ���y�n���@�n�`�} �@�F�@�Q�T�O�O�O���̂P�@�u�L�n�v�A�u�_�ˎv �Q�l���� �@�F�@�����Ё@�R�ƍ����n�}�@�y�Z�b�E����z�@�@���@�n���J�������̃��[�g�͋L�ڂ���Ă��܂���B �@�����͒�����܂��Ă���悤�����ǁA�ߑO���͐���̏�ɋ�C������ʼn����܂Ō��n�������B�Ƃ������ƂŁA������ԁH�Ƃ������ɂƂ��Ă����� ���Z�b�̒n���J�������������j���邱�ƂɌ���B����܂łɘZ�b�R�n�͑�T�̂Ƃ���͕����Ă���B����A�Z�b�ł͋v���Ԃ�ɑS�����߂Ẵ��[�g�ł������B �n���J�������͎R��Ƙ[�ɂ�������̎n�_�ƏI�_���ȑO�̎R�s���Ɋm�F�A�����Ĕ����̒��̌��ǂ�����l�b�g����f�ГI�ɔc�����Ă���Ƃ�����Ԃł���B ���܂�l�������Ă��Ȃ��}�C�i�[���[�g�Ƃ������ƂŁA���̏��~�̎����ɂԂ����̂������ꂪ�听���B���ɉ��K�Ŋy�������������ƂȂ����B �U�F�S�V�@�_�S��r�w�o�� �@�v���Ԃ�̑�r�w�B�~�藧�Ɣ��ɂ悭�₦����ł��āA�����т�����ƍ~��Ă����B�������k��͊����̓x�������Ⴄ�B �����͊����ɂ͋����Ǝv���Ă��邪�A���̓�����͐g���d�����ďZ��X��n���J���ʂ����ĕ����Ă����B ��r�w�ō~�肽�̂͂Q�N���Ԃ�ł��������A�����l���Ȃ��Ă�����ɐ����̃��[�g������Ă����B���������o���Ă�����Ȃ��B |

|

|

|

|---|---|

| �V�F�O�R�@�n���J�E�Γ�ԒJ���� �@��r�̏Z��X���Č��o���̂���o���ɍ����|����B�����܂ŏ����ɕ����Ă������A��������E�֍s���Ă��܂��Ƃ��낾�����B �E�֍s���ƐΓ�ԒJ�֍s���Ă��܂��B����ɂ͕��ɓo�R��̈ē����ݒu����Ă���̂ŁA�m�F��ӂ�Ȃ���ΊԈ��Ȃ��Ǝv���B ���̉E�֍s�����������Ƃ����ƁA���̂�����̕���ł͉E��̏����֓���̂��������������炾�낤�B |

|

|

|

| �V�F�O�U�@�����Ŏԓ��𗣂�� �@�Γ�ԒJ�����킸�Ɏԓ�������i�ނƂ����ɂ��̏o���ɍ����|����B�u�n���J�v�A�u�n���J�������v�������W��������̂ł����ɕ�����B �A���n���J�������͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B���W�ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��Ƃ��ڂ̑O�Ɍ����Ă���������ڎw���n���J�������ł���B �V�F�P�R�@�n���J�������o�R������ �@��_�����k�_�ː������Ƃ����ɒn���J�������̓o�R��������B ��r�w��������Ă��đ啪�͉̂��܂��Ă��邪�A�{�i�I�ȓo��̑O�ɃE�H�[�~���O�A�b�v�����Ă����B |

|

|

|

| �V�F�R�Q�@�n���J�������o�R���o�� �@�������[�����Ă悤�₭�����̒n���J�������������B���̏o���͑�r�w�ƒn���J���ʂ������W�������邾���ŁA��ɂ���Ēn���J�������̑��݂͌��I�ɂ͉B����Ă���B �A���A���Ăȃg���b�N�������Ɍ������ĐL�тĂ��邵�A������₷���}�[�L���O�ނ��ݒu����Ă���̂ł���ƕ�����B �����ʼn��߂Ēn�`�}������ƁA�n���J�������͒P�������Ȓn���J�������Ƃ͑ΏƓI�Ɏ��ɕ��G�Ȓn�`�𐬂��Ă���A��������ǂ��̂�����̋ƁB �����ƈ���čׂ������݈ʒu���m�F���Ȃ�������͎̂����ɂƂ��Ă͓���g���b�N�ɂȂ肻���������B ���̑���ɂ����ȏ�ɃR���p�X�ɂ������m�F��p�ɂɍs���悤�S�|�����B ���̏o������͋C�t���������łQ�{�̓��ݐՂ��L�тĂ����B�ŏ��A�������ĉE����H���Ă��������A�ǂ���炱��͔�����ڎw�����̂ł͂Ȃ������B �����v�����Ƃ���ŁA�������֕��铥�ݐՂ������Ă����H���Ă����B |

|

|

|

| �@�n���J�������ւ̃��[�g�́A�X�̒��̂����ɂ₩�ȓo�肩��n�܂����B ���̎����͒n�ʂ����t�ɕ����s������Ă��邪�A���L�̃g���b�N�Ƃ����₩�Ȏ��݂̈ē��ɂ���āA���ɃX���[�Y�ɖ����̃��[�g������n�߂邱�Ƃ��o�����B ���������₩�ȕ��͋C�̎ʐ^����͕�����悤���Ȃ����A�����߂���ʂ鍂�����H�̑������������������Ă���B |

|

|

|

| �@�ɂ₩�ȋ�Ԃ͂����ɏI���A�ڂ̑O�ɂ͒n���J�������̖��[�������B �����I�ɋ}�ȂƂ�������邪�A�\�z�ȏ�ɕ����₷����ۂ��������B�R��������n�܂��Ă����ɍׂ������ɏ�����B ���Ղ͕s���ĂȂƂ�����S�������A���ɉ��K�Ȕ��������ƂȂ����B |

|

|

|

| �V�F�S�T�@�n���J���������߂Ă̓W�] �@���炭���������̎Γx�̔�����o��ƁA�����Ȃ萼���P�W�O�x�̎��E���J�����B �k��̊X���݂̌������̒����ɏƂ炳�ꂽ�O���R�n��ῂ����B�v�����ʂ�ɋ�C�͐��ݐ��Ă���A�����̒n���J�������̓o�肪�X�Ɋy�����Ȃ肻���B ��ɖڂ�]����ƁA�������̒n���J�������Ƃ̊Ԃɒn���J�̐ꍞ�݂��[���B�ቺ�ɂ͒n���J�̉�����������B �ȑO�ɑk�s�������Ƃ�����n���J����猩���̂��܂��y�����B |

|

|

|

| �n���J�������ʼn��w�̔��� �@�n���J�������͑傫���R�ɕ�������Ă���悤�Ɏv����B���̒��ł��ʼn��w�ɂ����鍡�����Ă�������́A�n�`�}������Ɗɂ₩�ł͂��邪�����Ɂg�����i��j�h�� ������Ă��Č��������_�Ԍ����Ă���B���̔����͂��Z���ď��K�́B��������͒n���J�̎x���ɓ˂��������Ă���B ���̏���ɑ����T�R�X���s�[�N���n�܂�傫�Ȕ�������͓Ɨ������`�����Ă���A�ǂ����Ŕ�������芷����ǖʂ�����͂��ƁA�������C�ɂ��Ȃ�������Ă����B �@�Ȃ��B�e���͂܂��������������Ă��炸�Â��ʂ��Ă��邪�A���ԕ����ƒႢ�������̂ł����ւ邢���͋C�̔������낤�B |

|

|

|

| �W�F�O�V�@��������芷���� �@�������̃~�j�s�[�N���z���āA����Ɋ|�����Ă�����}�Ƀg���b�N�����Ɍ�����ς����B �������ڎw���Ă�����������芷����Ƃ��낾�����B�����ɂ͂��ꂩ��o���Ă������̐V���������������Ă���B �g���b�N�͕����I�ɂ͓��ݐՂ��ׂ��Ȃ�Ƃ�������������A�\�z�ȏ�ɖ��ĂőS�������ǖʂ͖��������B |

|

|

|

| �n�I������ς��Ȃ���̔������� �@�Q�߂̔����ɏ�芷���Ă���A�n�`�̕��G�����ۗ��悤�ɂȂ��Ă����Ǝv���B �Ȃ�Ƃ��n�`�ǂ݂��������������A�ǂ�������Ă���̂�������Ȃ��Ȃ��Ă����B�n�`�}�Ō�����������ƕ��G�����~�j�s�[�N�������B �ł����ݐՂ͑��ς�炸���ĂŃ��[�g��傫���O���S�z�͖w�ǂȂ��B�A���A�n���J�������S�̂ɂ킽���Ă����邱�Ƃ����A�f�킹�铥�ݐՂ������ɂ���B �R���p�X�ŕ������o���m�F���Ȃ�������ƁA����킵���������Ă�������x���������[�g�̌������t������B |

|

|

|

| �@�����������Ă��邤���Ɋቺ�ɉ�������Ȃ��牺��ǖʂɂȂ����B�n�`�}����\�z���t���Ȃ����炢�ɉ����Ă����B �n���J�������͈ӊO�ɂ��������A�b�v�_�E���͏��Ȃ���ۂ����������A�����͐����Ȃ���Ɋ܂܂�邩������Ȃ��B |

|

|

|

| �@����ɋ߂Â��悤�ɉ�������́A��������Ԃ��悤�ɍĂы}�㏸����B ���̌�����}�ȓo��͂��������A�S�̓I�Ɍ��Ă��̋�Ԃ��ł��}���������Ǝv���B |

|

|

|

| �@�}����o�Ă܂��J���������ɂȂ����B�A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ă���̂Ő������w�Ǎ��x���オ���Ă��Ȃ��C������B ���̎��_�ł͌��݈ʒu������o���Ă��Ȃ��������A�ォ��l����ƂT�R�X���W���_�s�[�N���́g�����i��j�h�̕ӂ�ł͂Ȃ��������Ǝv���B ��������͋}�Ζʂ͈�i�����Ĉ�U�ɂ₩�ɂȂ�A�����Ăقǂقǂ̓o��ƂȂ����B �@���������������n���J�������̉����͂���������������̂Ƃ��낪�����āA���ɉ��肾�Ɗ���₷����������Ȃ��B �A�������͑����Z�����g����̂悤�ɂȂ��āA�������ł܂��ĕ����₷���Ȃ��Ă����B |

|

|

|

| �W�F�R�O�@�T�R�X���s�[�N���� �@�܂��Ȃ��͂����肱�����s�[�N�ƕ�����T�R�X���s�[�N�ɓ����B���������̎��_�ł͊m���Ȃ��������A�ォ��l���Ă݂ĂT�R�X���s�[�N�������̂ł͂Ǝv���B �s�[�N�͈�ʎG�ؗтɕ����Ă͂��邪�A�k�������������J���Ă��ē��C���ʂ������Ă���B �@�n���J��������o��n�߂Ă��炿�傤�ǂP���ԁB�����ŏ��߂ăU�b�N�����낵�ď��x�~���Ƃ�B �n�`�}������ƁA�������T�R�X���s�[�N�Ƃ���Ƃ܂��܂���͒����B�_�C�������h�E�|�C���g���h������n���J�������ɔ�ׂ�ƁA�n���J�������͂��Ȃ蒷�����Ƃɉ��߂ċC�t�����B ���̌�A�͂��ɉ����Ă��炭���R�Ȕ����ňꑧ������A��X�O���̋}�₪�҂��Ă���͗l�B���悢��n���J�������̃n�C���C�g�ɔ������Ɗ����Ă킭�킭����B �@�����������Ă��邤���ɓ����珉�߂Ē������Ƃ��Ă����B��͂���𗁂т�ƈ�C�ɒg�����Ȃ�B �W�F�R�X�@�T�R�X���s�[�N�o�� �@�s�[�N�̓쓌������͖��Ăȃg���b�N������n�߂Ă���B�O�̂��߂ɃR���p�X�Ŋm���߂Ă�������n�߂�B �n�`�}�ʂ�ɉ���͂����ɏI����ĂT�Q�O���{�R���B�����ŏ��߂Ă�����݂̍������������B �܂��w�̒Ⴂ���炵����ԂŒn�ʂ͊ی����B���ꂩ����[���Ȃ�̂��ȂƎv������A�R�����߂����炷���ɏ������B |

|

|

|

| �@���̊Ԃ̂قڕ��R�ȋ�Ԃ��I���Ƃ��悢��}�₪�n�܂�B ���̕ӂ�͔������Ƃ��������A�}�ȎR���o����悤�Ȋ����B �n�`�}�Œn���J��������H���Ă����ƁA�ӊO�ɂ����̂X�O���̋}��ȏ�̓�͖����B ���������͂����ւ�ł���͊y�����Ƃ������ƂŁA�}����������薡����ēo�邱�Ƃɂ��悤�B |

|

|

|

| �}�₪��i������ƍĂъɂ₩�ɂȂ����B�g�����������ɂ��Ƃ炳��邵�A�����Ă��Ė{���ɋC�����悩�����B �@�Ƃ���ł��̕ӂ�ŁA����܂ł�蓌���ɕ��p��ς��邪�A����킵�����ݐՂ����Ă����̂ŗv���ӁB ������x�ڐ��͕t���Ă������A�����Ɉ�ꂻ���Ȃق��֓����Ă݂�ƁA���炭�i�ނƒn���J�։��肻���ɂȂ����̂ň����Ԃ����B �@���O�̃l�b�g�����ɂ���āA�n���J�������ɂ͕��ɓo�R��̎R�����ݒu���ꂽ�s�[�N�����邱�Ƃ��m�F���Ă���B �n�`�}�ł͒n���J�������̒��Ղɂ͓������̕����s�[�N���R����B���̂����ꂩ������ɓ�����̂ł��낤�Ɨ\�z�����B �@���R�ȋ�Ԃ��߂���Ɩ�T�O���̒��قǂ̓o��ƂȂ�B�����Ă��̓o�肪�I���ƁE�E |

|

|

|

| �X�F�P�V�@�g���b�N�����ɏ����ȃs�[�N�� �@��T�O���o��I�������A����ɏ����ȃs�[�N������̂ɋC�t���B�����Ƃ���s�[�N���������ݐՂ��Ȃ����A �o�����Ƃ��Ă��X�ɕ����ēW�]�͖������������A�ꉞ�m�F���Ă������Ɗ�蓹���邱�Ƃɂ����B |

|

|

|

| �U�X�R�����n�i�U�V�O���{�s�[�N�j���� �@�O�̂��߂Ɋm���߂Ă݂đ吳���������I�������l�b�g�Ŋm�F���Ă����U�X�R���s�[�N�������B �n�`�}�ł͓��������{���ɏ����������s�[�N���`����Ă���B�A���A�������𐔂��Ă݂�ƁA�U�V�O���{�̂悤���B ���x�����Ă݂Ă��U�X�R���Ƃ���ɂ͓������̐�������Ȃ��B���݈ʒu��������Ă���\�����l�������A���͂̑��̃s�[�N�����Ă���������U�V�O���~�܂�B �U�X�R���Ƃ����\���͋^�╄���t���悤�Ɏv���邪�A�Ƃ肠��������͌�ɂ���Ƃ��ĂU�V�O���{�s�[�N����̓W�]���y�������B �s�[�N�̖k�����ɑ傫�ȏ��̖����邪�A�������W�]��ɂȂ肻�����B ���̖̊�����肭�g���āA���������̑����}�ɗ����Ƃ��o�����B�A���A�̉��͋}�ΖʂɂȂ��Ă��āA�����������x�����������B |

|

|

|

| �U�V�O���{�s�[�N����̑�� �@�L���}���L�������z���ɗ��Z�b�̌i�ς����n�����Ƃ��o����B���߂Ďv�����̂����Z�b�̉��̐[���B ���ɑ����̃s�[�N�𑵂��Ē��߂邱�Ƃ��o�����B�\�Z�b�œ����悤�ȃV�`���G�[�V�������v���N�����Ă݂�ƁA�r�n�R�̉��ɂ���Ȃ��ݎR���߂������B �������A�R�[���͂�����̂ق��������Ă���悤�Ɏv���B �@�߂��Ƃ���ɂ����đ������O�������Ă��銴�̂���_�C�������h��|�C���g�����A���߂Ă̂��̃s�[�N����̒��߂͖{���Ɋ����I�������I ����̓����Y���������Ď�Ԃ�ɂ��܂��ɎB�e���Ă����Ȃ���A�Ƃ������ƂŃo�����X�̈������̎}�̏�œ����ĎB��܂������B |

|

|

|

| �����ɂƂ��Ė����̃s�[�N���������݂̗��Z�b�̌i�� �@�L�n�O�R�̓����J�R�A�����ĘZ�b�ō���������ƁA���Z�b�͂܂��܂������Ă��Ȃ��R�X�������B ��t�����̎R�߂Ă���ƕ��������Ȃ�͎̂��R�ȐS����������Ȃ��B �@���~�͎c�O�Ȃ���g�~�̉\���������悤���B�Ƃ������Ƃ͔���Ⴕ�ĎR�����̋@������邾�낤����A���̗��Z�b�̍s�����l���Ă݂悤�B |

|

|

|

| �U�V�O���{�s�[�N��ʂ��̌i�� �@�s�[�N�̓쑤����́A�n���J������Ő����R�ƃ_�C�������h��|�C���g�����߂��Ƃ���Ɍ�����B �ʐ^�ł͕�����ɂ������A����ł̓_�C�������h��|�C���g�̍X�n�܂Ō������B �����Đ����R�������猩��Ɗۂ������R�e�����Ă��邱�Ƃ����߂Ēm�����B �@����������i�Ƃ��납��́A�����X�ɉB����C�������A���Z�b�̐����̌i�ς����邱�Ƃ��o�����B �J�Ԃɉ����悤�ɖk��̊X���݂��L�тĂ���̂���ۓI�������B �@����܂ł́A�W�]�͂��܂ЂƂƂ����C���[�W�������Ă����n���J��������������͊Ԉ���Ă����B ���ʂ��̗ǂ����ɏ��߂ė��邱�Ƃ��o�������Ƃ͍K�^�������B �@�����āA�ЂƂ�����B�e������́A�I�J���i���y���B�ߏ����f���l�����Ɏv�������萁����͎̂R�̗ǂ��Ƃ��낾�낤�Ȃ��B |

|

|

|

| �P�O�F�O�T�@�U�V�O���{�s�[�N�o�� �@��S�T���̑؍ݎ��Ԃ������āA�f���炵���U�V�O���{�s�[�N���o������B �v�������藠�Z�b�̌i�ς��y����ŁA�����������������ς��Ƃ������������A�n���J�������̑S�s�����ł܂����������������ɉ߂��Ȃ��B |

|

|

|

| �n���J�������̊j�S�� �@�U�V�O���{�s�[�N�ł͂��܂�n���J�������̒������́A�P�O�`�Q�O�����x�̏����݂ȃA�b�v�_�E�����J��Ԃ��A �����W���̂U�V�O���{�s�[�N�U�A�V��ʉ߂��Ă����B���̊Ԃ͑O�q�̂悤�ȓW�]�͂��a���ƂȂ邪�A�Ƃɂ����Â��ŗ����������R�������y���߂�B ���ɍ��̎����͗����t�݂��߂鉹�Ɗ��G���ƂĂ��ǂ��B |

|

|

|

| �@���q�悭�����Ă�����A�����I�ɍ������ꂽ��A�������ꗎ���������������ʉ߂����肷��B �Ƃɂ����F��ȋǖʂ̂���������Ȃ��Ǝv�����B�����ꕔ���������A���܂Ŕ�����𑆂���ʂ��������B �������\�z�����M�Ƃ�����Ƃ���͏��Ȃ������B�n���J�������̌������𖡂키�ɂ͉Ăɗ���ׂ���������Ȃ��B |

|

|

|

| �Ăє�������芷����@�i�U�S�O���{�j �@�T�R�X���s�[�N����X�^�[�g���āA���Ȃ�Ɉ��̔���������Ă����`�ɂȂ邪�A�����ōĂє�������芷����ǖʂ����ꂽ�B ���Ɍ����Ă��鎟�Ȃ�����̓V�����C���E���[�h���ʂ���������h��������̂ŁA���Z�b���H�̗������t�߂L�тĂ���B ���ꂩ��̍s���́A���̔����ɓr������������`�Ői�s���Ă������ƂɂȂ�B |

|

|

|

| �P�O�F�R�S�@�Z�b�A���v�X�o�� �@��������芷���Ă����Q�O���o��ƁA�������̂���o���ɓ����B�����́A�ȑO�ɂj�`�r�r�g�h�����hase_kyou_1978����ɂ����������������o���������B �o���̎ʐ^�����炩���ߌ��Ă������ƂŁA�����|����Ƃ����C�t���܂����B���߂Ă��̏�����肵�Ă���\���グ�܂��Bm(__)m �@�n���J�������̍ő�̌��ǂ���H�ƈʒu�t������Z�b�A���v�X�����������炽���ւ�B�Ƃ������ƂŁA���̓����ƂȂ�o�����ӎ����Ȃ�������Ă����B ���͂����ɒH�蒅���܂łɂ����X�̕���킵���o�����������B���ݐՂ�����������Ƃ����A�Ȃ�Ɨ������։��R�o����Ƃ������[�g������Ƃ���܂ŁB ���̎ʐ^�̏o���ɂ͎��݂̈ē���}�[�L���O���L�x�ɂ��邵�A���Ăȃg���b�N�����邱�Ƃ���A�S���ӎ����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��m���͒Ⴂ�Ǝv���B �@�Z�b�A���v�X�͒n���J����������h����������ɂ���A�Ƃ������Ƃł�����蓹����`�ɂȂ邪�A�ȑO����y���݂ɂ��Ă����X�|�b�g�Ƃ������Ƃł������莞�Ԃ��Ƃ��ĎU�Ă݂����B �o������ڎw���Z�b�A���v�X�͂ق�̋͂��̋����ɂ���B���������̏������̂Ń��[�g���O���S�z���Ȃ��B |

|

|

|

| �P�O�F�S�O�@�Z�b�A���v�X �@�s�ӂɎ��E���J���āA�ڎw���Z�b�A���v�X�ɓ����I�����ɂ��Ƃ����ȉԛ���̑�����������O�ɂ���B �{���ɊȒP�Ɋ₪�����̂ŁA�ʉ߂ɂ͍ő���̒��ӂ��K�v�������I �����Ă��鑫�ꂪ�����Ƃ����A���̖����̐S����Ǒ̌��o����Ƃ���Ƃ����邩������Ȃ��B �Ƃ�����ɌŎ������ɑ������U���āA�v��������������s�o����悤�ɂ��Ă����Ȃ��ƁB �����̍����ɂ͖����I�Ȏ��������̉�����ɕt�������Ă���q�}�ȂǂȂ��̂��B �@����͂Ƃ������A������ɂ����Ɗ�ꂪ�����̂��Ǝv���Ă����ǁA���̊Ԋu�������ė��������Ă���B �������ꗎ���������Ȃ̂ŁA����������ĂQ�V�O�x�ʂ̌i�ς��L�����n�����Ƃ��o����B�����Ƃ������������Ă���Œ��͎��͂����n���]�T�͖������ǁB �@�n�`�}�ł́A���̘Z�b�A���v�X�̂�������͂قڐ^�k�������A�^���ɂ͘Z�b�R�g���l�����ђʂ��Ă��āA���傤�ǂ��́g�Z�b�h�ƃg���l������������Ă���ӂ�ɍ����邱�ƂɂȂ�B �����̐��ʂ͂����O�̖ؗ��܂ł��������Ă��炸�A��͕̏�����Ȃ����A�U�U�O���{�̍������ێ������܂ܔ����͂��炭�����������B ��������|����Ƃ���ɍő���̒��ӂ��Ȃ���A����������ւƐi��ł݂邱�Ƃɂ���B |

|

|

|

| �Z�b�A���v�X�j�S�� �@�ǂ��ɂ������ɂ��}�[�L���O�ɂ�������ă��[�g��H��A�ŏ��Ɋ�O�Ɍ������ؗ��̂Ƃ���܂ł���Ă����B ����Ƃ܂��V���ȓW�]���L�������B�X�̌������ɂ͎��Ȃ���Q�������Ă��āA��������ɔ����͂����ɋȂ���Ȃ��牺�~���n�߂Ă���B �ǂ���������������͍̂������Ă��镔���܂łł͂Ȃ����낤���ƂƂ肠������O�̊��̃s�[�N��ł������Ǝv���A�X�ɐ�i�ނ��Ƃɂ���B �ʐ^����������ǂ�������̂��Ƃ������������A�ΔZ���ƕ��փA�b�v�_�E�����郋�[�g���I�݂ɕt�����Ă���B |

|

|

|

| ���ɍI�݂ɕt����ꂽ�Z�b�A���v�X���̃��[�g �@����������������������ɂ͊�̏��ʂ�A���ɂ͊�̐����g���o�[�X�����肵�āA�Z�b�A���v�X�̃��[�g�͖{���ɕω��ɕx��ł���B �ʐ^�ł͗����Ɋ�₪�����Ă��āA�܂�ŃS���W���̂悤�������B ���̌�A����̋���Ɏ��t�����A�قڐ����̊������[�v�𗊂�ɓo�邱�ƂɂȂ�B �O�q�̒ʂ��͐Ƃ��̂ŁA����̑I���͔��ɏd�v�B�C�����Ă����ɂ�������炸�A�}�ɑ��ꂪ����ĕG��ł��Ă��܂����B �o����T�|�[�^�[��w�����b�g��������ŁA�����̂����������Ȃ��B |

|

|

|

| �P�P�F�O�Q�@�Z�b�A���v�X�̃~�j�s�[�N����U��Ԃ��� �@�����B����s�\�Ȃقnj�������ʂ�����A�ǂ��ɂ������ɂ��������猩���Ă����~�j�s�[�N�ɒH�蒅�����B �U��Ԃ�ƁA�X�̊ԂɎU�݂���Z�b�A���v�X�̊��ƁA�n���J�������������猩�邱�Ƃ��o����B �\�ǂ���̌������X�|�b�g�������Z�b�A���v�X�B�ł��Ƃɂ����ڂɌ�����͈͓��̊��͑S�ĕ������B �@���͂��̃~�j�s�[�N����k�ɉ���g���b�N���L�тĂ���̂��m�F�����B�n�`�}���Ċm�F����Ƃ��̐�͕W�����P�Q�O���]�̉��肪�����āA���Z�b���H�ɓ��B�������B �Đ��ł���ȏ㉺��ƁA�o��Ԃ��̂������ւ������A�����͏��߂Ă̒n���J�������̊��S���j���e�[�}���B �Ƃ肠�����Z�b�A���v�X�̎�v��Ԃ͓��j�o�������ƂŁA�����͂����ň����Ԃ��̂��Ó����낤�Ɣ��f�����B |

|

|

|

| �Z�b�A���v�X����̌i�� �@�_�S�Z�b����L�n���ɂ����Ă̊X���݁B�����Ă��̌������ɂ͒O���R�n�������ɐL�тĂ���B �����āA�~�j�s�[�N�ɂւ���悤�ɐ����Ă��鏼���A���N����ɑς��Ă������Ƃ���Ă���悤�������B �@�Z�b�A���v�X�́u���H�v����H�������B��͉���Œʉ߂��邱�ƂōX�ɓ�Փx�𑝂����Ƃ������ʼn��߂Ď�������B��L�̃~�j�s�[�N���牺�鎞�͌������ɂȂ��ĐT�d�ɉ������B ��͌��������[�g��n���J�����������Ė߂��Ă����B�n�`�}�ŘZ�b�A���v�X�́A�g��h�͂�����̂̂U�U�O���{�̕���Ȕ����Ƃ����ڂɂ͎ʂ�Ȃ��B ���ۂɕ����Ă݂Ă�͂����������Ƃ�g�������Ď��������B�ł��y�����Ƃ���ł��邱�Ƃɂ͈Ⴂ�Ȃ��Ǝv���B |

|

|

|

| �@�Z�b�A���v�X�̊���D���Ēn���J�������֖߂��Ă����B �D�V�̌��ŘZ�b�A���v�X�i�o���āA�G�͑ł������ǖ{���Ɋy���������I������͘Z�b�A���v�X�̔����j���Ă݂����Ǝv���B �@�Z�b�R�n�Łg�A���v�X�h�̖����t���Ƃ���Ƃ����A�Z�b�c���H�ł�����{���A���v�X���L�������ǁA������͂Ђ�����Ƃ����}�C�i�[�����ǂ��̂�������Ȃ��B �A���A���a�W�N���s�̒|�����꒘�u�Z�b�v�Ƃ����Ï��ł��Љ��Ă���悤������A�Â�����m��ꂽ�Ƃ���ł͂������悤���B �P�P�F�R�Q�@�Z�b�A���v�X�̏o���ɖ߂��Ă��� �@���傤�ǂP���ԂŒn���J�������̘Z�b�A���v�X�o���ɖ߂��Ă����B��⊾��~����ʂ������Ĕ�ꂽ���Ǐ[��������I�v�V���i���c�A�[�H�ƂȂ����B �o���Ő����⋋�����Ĉꑧ���Ȃ���A�n�`�}�ł��̌�̔����̏��Ċm�F�B�T�˓쓌�Ɍ������Ė�U�O���̕W�������ɂ₩�ɓo��A�V�����C������[�h�ɍ�������͗l���B |

|

|

|

| �n���J�������㕔�͐Â��Ȕ������� �@�X�y�N�^�L�����[�ȘZ�b�A���v�X�̏�ʂƂ͑ł��ĕς���āA�[���X�̒����Ђ�����ɂ₩�ɓo���Ă����B ���̕ӂ�܂ŗ���ƁA�����͍��ɕ����Ă͂��邪�w��͒Ⴍ�A�����Ƃ��̂悤�Ȗ��Ăȃg���b�N���L�тĂ���B ���ݐՂ��ׂ������ŁA���̎�v�ȃg���b�N�ƍ��ق͖������͋C���B�A���A���[���Ȃ鎞���͓�Փx�������ł��낤���Ƃ͑z���o����B |

|

|

|

| �@�n���J�������㕔�ɂ����܋��₪�_�݂��Ă��āA�ڂɂ��y�����O�������Ȃ��B ���ߋ߂��̓��𐳖ʂɎȂ���A�C�����ǂ��c�菭�Ȃ��Ȃ�����������o���Ă������B |

|

|

|

| �@�ɂ₩�Ȕ����q�悭�o���Ă����ƁA����ɂ̓V�����C������[�h�̔������ԋ߂Ɍ����Ă����B �������̔����Ƃقړ��������ł����邵�A�����_�܂ł������������Ȃ��悤���B |

|

|

|

| �@���낻��I��肩�ȂƎv�������Ă����ƁA�s�ӂɍs���肪�J���čL�����H�����������B �ɕt�����Ă��锒���p�l���ɂ́g�c�|�T�h�ƋL�ڂ���Ă��āA�ǂ����n���J����������������ɂƂ��Ă͖��W�̂悤���B �������ɂ͑����̃g���b�N���L�тĂ���̂ŁA�L�����������Ă�����i�ށB���̂��߂̍L�������͌��Ǖ�����Ȃ��܂܂��B |

|

|

|

| �P�Q�F�O�O�@�L��ɏo�� �@��̍L��������܂��Ȃ��L��ɏo�Ă����B���͈͂�ʍ��ɕ����Ă��邪�A�L�ꂾ���͐�������Ă���̂������ɒn�ʂ������Ă���B �A���A�芔�̃x���`�͑ۂ������Ă��āA�Y���ꂽ��Ԃ̂悤�ł�����B�ӂƍ�����������ƁA�ؗ��̌������ɕʑ��Ǝv���錚���������Ă��āA ����Ɍ������ĊK�i�����~����Ă���̂��m�F�B����A�x���`�̑O����͂���܂łƓ������͋C�̃g���b�N�����̊ԂɐL�тĂ���̂��������B �����_�̗l�q��m���Ă���̂ŁA������̂ق����������̂ł͂ƌ�����t����B �@�ӂƊۂ��ؗ����ꂽ��������ƁA���̊Ԃɂ��傫�ȉ_������n�߂Ă����B �u����A������܂�v�Ƃ������̓��̓V�C�\��͊����ɓ������Ă���悤���B �@�x���`�Ő������x�~���Ƃ�����ŏo������B |

|

|

|

| �P�Q�F�P�O�@�n���J�������V�����C������[�h���o�� �@�L�ꂩ����̊Ԃ̃g���b�N��i�ނƁA�����Ɍ��o���̂���V�����C������[�h�ɍ����B ���߂Ă̒n���J�������́A�n���J�����̎��t�����o�����Ă��瓥�j����܂łS���ԂS�O����v�����B �Ƃɂ������ǂ��낪�����A�������ߑO���͍ō��̍D�V�ɂ��b�܂ꂽ�̂ŁA��ށH�ɂ����R�ɔM���������B ���߂Ă̂Ƃ���ŁA�������n���J�������͊��҈ȏ�Ɋy�����A�{���ɏ[����������������ƂȂ����B�����I���ė҂������������Ă��܂��B ���x�͉�������ŕ����Ă݂����ƁA����������̃v����������Ă݂����C�ɂȂ�B �@���ǂ��떞�ڂ������n���J������������I���A���̂�����͗l�������Ȃ��Ă����̂ŁA���̌�͏��������݂����Ȋ��ɂȂ��Ă��܂������A���R�Ƃ����s�����c���Ă���B ���͂��̓��͗[���ɔ~�c�ɏo��p�������莞�ԓI�ɐ��������B���������n���J�������̏��v���Ԃ��Z���A���������V�������Ă����Ȃ�A �����������̃A�C�X����[�h�����V�R��������v�����ł������̂����A���x�������Ă��Ĉ��S�ɑ������R�o������R�u�V���o�R���邱�ƂɕύX�����B �@�o���ŏ��x�~������A�B�����ɕ�܂�ăV�����C������[�h��O���҂ցB �����ĘZ�b�c���ł��������ԓ��������L�O���������B�����ő�r�Z��X�ȗ��A�v���Ԃ�ɑ��̐l�Ƃ��������B ������x�\�z�͂��Ă������ǁA�����̒n���J�������͖{���ɑ��̃n�C�J�[�Əo����Ƃ͋H�ŁA�{���ɐÂ��ȎR�����ƂȂ����B |

|

|

|

| �P�Q�F�R�Q�@�L�O��䓞�� �@��������܂��ɂȂ��āA�������������L�O���ɓ����B�n�C���C�g�̒n���J�������ł͏I�n�D�V�������̂��A�{���ɍK�^�������Ǝv���B �������ɂ̓r�W�^�[�Z���^�[�����邪�A���ɃV�[�Y���I�t�ŊJ���Ă��Ȃ��B������Ɣ��������ǃx���`�̈�ɍ��|���Ē��H�Ƃ���B |

|

|

|

| �L�O���̏ے��ł���O���[������̓����ƁA�L�O���O�p�_ �@���������A�n���J�������͎O�p�_���S�������B���ꂾ������Ȕ����Ȃ̂ɏ��X�ӊO�ȋC������B �P�Q�F�T�U�@�L�O���o�� �@�Q�O���قǂ̑؍݂������ďo���B�ܑ��H�������ĘZ�b�P�[�u���R��w���ʂ������B �Z�b�P�[�u���͂��Ē��w�̎��ɁA�Z�b�R��ŃI���G���e�[�����O���ŖK�ꂽ���ɏ�������Ƃ�����B �P�R�F�O�V�@�Z�b�P�[�u���R��w�O��ʉ� �@�������P�[�u���ɂ͏�炸�ɖ��R�u�V���ʂցB�����ɂƂ��Ă͊��ꂽ�g���b�N�ł����ďd�Ă���B |

|

|

|

| �P�R�F�R�O�@���R�u�V�R������ �@��̈�ɍ��|���ď��x�~�B�������͋C���ς���Ă���Ǝv������A���ɓo�R��̎R���������Ȃ��Ă��邱�ƂɋC�t�����B �P�R�F�S�O�@���R�u�V�R���o�� �@�R�{�̑��d���S����������ӂ�ł́A�܂������������ꂢ�ȍg�t���c���Ă����B �@�o�R������ԓ��ɍ~��ĘV�l�z�[���O�������Ă���ƁA�U�����̂��N���̒c�̂Ƃ���Ⴄ�B �܂�̊��ɂ͒g�����ł��ˁB�ƈ��A�����킵���B �P�S�F�P�Q�@�Z�b�P�[�u�����w �@�\��ł͂P�U���ɔ~�c�ɒ����悢���ƂɂȂ��Ă����B�����Ēn�`�}�����߂Č��Ă݂āA�o�X�ɏ�炸�Ƃ��]�T�ŕ����č~��Ă��������Ƃ������ƂɋC�t���A �����m�F���Ďԓ����������邱�Ƃɂ����B�Z�b�o�R�������_�A���̌�͍�}�Z�b�A�i�q�Z�b����ʉ߂��č�_�V�݉Ɖw�܂œ��Ȃ�ɉ���悢�B ���ɉĂȂ�Ύs�o�X�ɏ��Ƃ��낾���A���̎����Ȃ�����Ɖ��肾���S����ɂȂ�Ȃ��B �P�S�F�T�S�@��_�V�݉Ɖw���� �@�Z�b�P�[�u�����w�����S�O���œ����B�R������̐S�n�ǂ��E�H�[�L���O�������B ����ő��߂��邱�ƂȂ��A�_���ʂ�ɂ��傤�Ǘǂ����Ԃɔ~�c�ɍs���������B �@���̓��͉ĂɎ����[�V�b�N��p�̂R�������f��\�Ă��܂����B�S���ڂɈُ�͖����A���͂͗��ڂP�D�Q�ł����B ����Ŗ��S�̏�ԂŁA���߂ẴR���^�N�g�t���[�̃X�L�[�V�[�Y�����}�����܂��B �@�A���A�����ϐ�͒��ߋC���Ȃ̂ŁA�N���ɂ�����x�R�����ɍs���邩������܂���B |

|

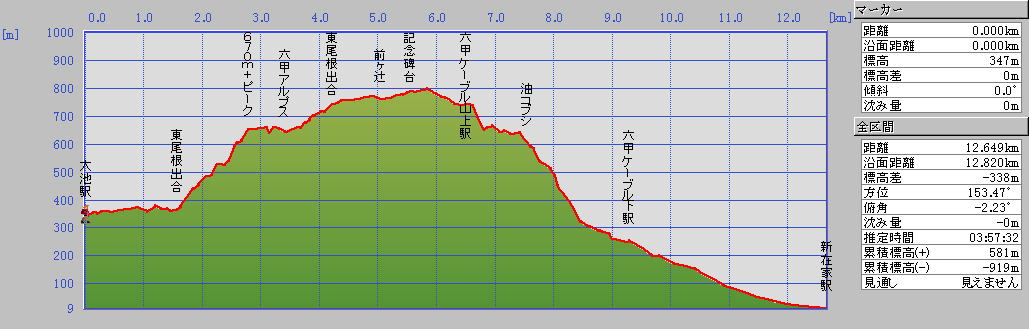

�����̍s���̒f�ʐ}�ł� |

|