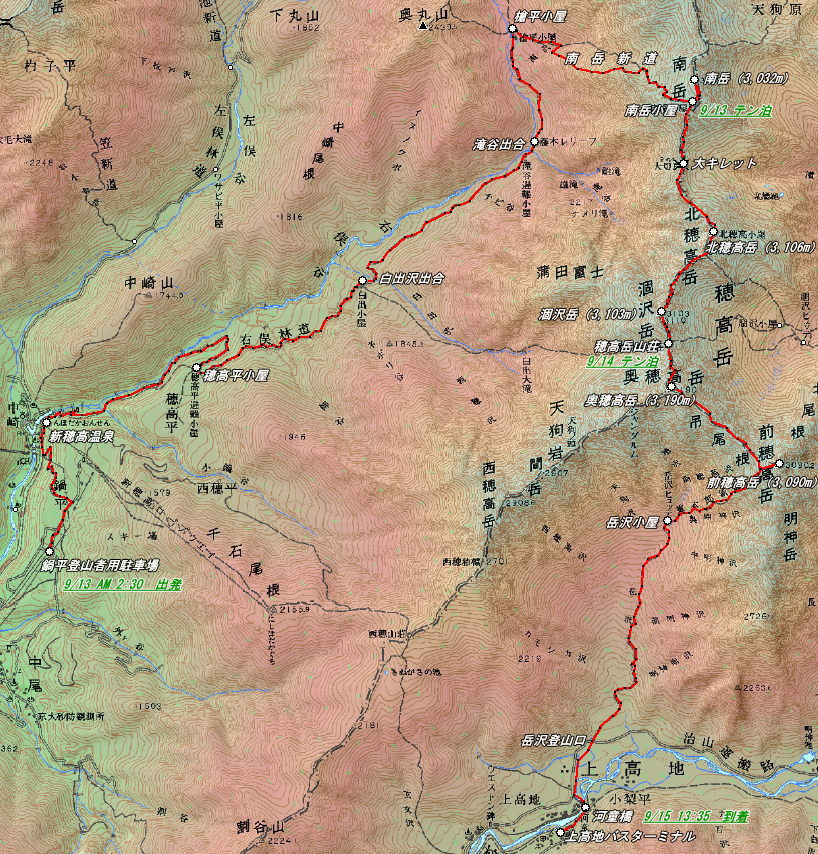

| 「穂高縦走1日目・鍋平〜槍平〜南岳小屋」 2014年 9月13日(土) |

||

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「穂高岳」 |

||

登山地図を別窓で参照 |

||

| 〜 はじめに 〜 今夏初?の好天見込みの3連休となり、混雑は織り込み済みで穂高におけるとっておきの行程を実行しました。 初日に登っていく飛騨沢コースは昨年の表銀座縦走にて下りで通過し、再び歩いてみたいと思っていたコースです。 3日目に到達する奥穂高岳は昨夏登頂時にはガスって何も見えず。 そして奥穂以南の吊り尾根、前穂、重太郎新道はあいにくの雨天のために断念した経緯があります。 今回の行程はその1年前の幻となった奥穂・前穂周回山行のリトライも兼ねています。 昨秋の笠ヶ岳山行時には空車スペースがあった深山荘登山者用駐車場ですが、今回は深夜1時過ぎの到着時に既に満車・・・。見通しが甘かった。 仕方なく鍋平高原の駐車場に向かいました。しかしあちこちの路肩に駐車車両点在。鍋平のほうも混み合っている模様です。 それでも駐車場への導入路の路肩にスペースを見つけて辛うじて縦列駐車出来ました。自分の車が小さいのが幸いしました。 鍋平に駐車したことで初日の行程は約1時間長くなります。予定していた仮眠の時間を削って出発時刻を前倒しします。 9月13日(土) 2:30 鍋平登山者用駐車場出発 鍋平に駐車した場合、新穂高へ降りていく登山道を利用することになる。 新穂高ロープウェイ鍋平高原駅へ向かう真っ暗な車道をヘッドライトで照らして登っていく。 下調べでは有料ゲートを通り過ぎたところから登山道に入れるようだが、そこまでは緩いながらも登りとなる。 まもなくゲートを通過。「ゲート」とは工事用のバーを置いてあるだけだった。 これよりロープウェイ駅側は有料駐車場となる。 ゲートを通り過ぎてほどなく路肩に登山道の小さな案内板を見つけて左折。 あとは道なりに新穂高へ向けて進んでいく。 |

||

|

||

| 2:59 新穂高へ向けて下り始める ここより本格的な登山道となる。 新穂高への標高差は約150m。時折急なところもあるが、概ね整備は行き届いている。 とはいっても全く初めての登山道であり、また今日の行程は長いのでゆっくりめのペースを保って慎重に下っていく。 段々と木々越しに眼下には新穂高の街明りが近づいてくる。 そして行き交う車の音も聞こえてくる。新穂高の街灯が至近距離にまで近づいてきて、予定外のナイトウォークも無事に終えられるとほっとした。 等高線が詰まった急斜面だが、ジグザグでスムーズに下ることが出来た。 |

||

|

||

|---|---|---|

| 3:21 新穂高へ降り立つ 道路脇の擁壁の隙間から出てきた。すると降り立った新穂高のメインロードの路肩にはびっしりと縦列駐車の列が伸びていて驚いた! 他人事ながらこれはまずい事態なのではないかと思いつつも、とりあえず道路の反対側にある灯りに吸い寄せられる。 |

||

|

||

| 新穂高登山指導センター 鍋平からのルート出口の真正面には、完成仕立てで真新しい新穂高登山指導センターがある。 今回も自分は岐阜県警にネットで登山届を提出済みなので、ここではトイレのみ済ませておこう。 外側のベンチで5分程度小休止をとったが、近くから流れてくるタバコの煙に追い立てられるように出発した。 新穂高登山指導センターからロープウェイ駅までは車道の登りとなるが、路肩の縦列駐車は途切れることはなかった。 これはバス同士だとすれ違えないのではないかと危惧したが、後日に「北ア新穂高で違法駐車の列」というニュースを目にすることとなる。 実際に多くの車が違反切符を切られたようで、遠いながらも鍋平に停める判断をして良かったと安堵した。 見覚えのあるロープウェイ駅の前を過ぎ、日帰り用駐車場への入庫待ちの車列を見ながらようやく右俣林道へと入っていく。 ここからは再び真っ暗な状態となるが、鍋平〜新穂高間とは違って一度下りで歩いたことがあるのでそれだけでも心強い。 白出沢出合までは延々と林道歩きとなる。 マイペースで気長に歩いていくが、後続の方が続々と自分を追い抜いていく。 トレランを筆頭に軽装の方のほうが多めだが皆さん速い、というか自分のペースが遅いのか。 今日は特に槍平以降に激登りが控えているので、それまではいつもよりペースを抑えめにして体力を温存しておきたい。 小鍋谷のゲートを過ぎ、前回の下りでは利用した穂高平からのショートカット道の入口を見送る。 ペースは遅くとも早発のおかげで行程は順調のようだ。 |

||

|

||

| 4:27 穂高平小屋(1,340m+) 三角屋根の見覚えのある穂高平小屋に到着。 林道の反対側のトイレをお借りして、前回も休んだ平らな岩に腰を下ろして小休止をとる。 ちょうど小屋の方が起きられたところだったのか、灯りを通して中の人が動いているのが見える。 理想をいえば前日に穂高平まで登ってきて、ここから登り始めたいところだが・・。 穂高平まで進むと林道歩きも半分は消化。 柳谷を通過すると傾斜も緩んでちょっとペースを上げられる。 この頃に自分を追い抜いた軽装の単独の方が、少し前の分岐から白出沢コースに入っていかれる。 奥穂最寄りの穂高岳山荘へ突き上げるタフなコースだが、ぜひいずれ自分も挑戦してみたいものだ。 白出沢出合が近づく頃になると薄ら明るくなってきて、この辺りで日の出を迎えるという想定通りの行程で進んでいる。 白出沢出合の林道終点はトイレもある休憩スポットになっている。 |

||

|

||

| 5:13 白出沢出合 周辺は堰堤が建設中で工事現場の雰囲気が強い。 新穂高からの長い林道歩きはここで終わる。大岩の一つに腰を下ろして小休止をとっていく。 沢の下流方向には1年ぶりに笠ヶ岳を見ることが出来た。 既に起きだしている笠ヶ岳山荘の灯りも見える。 自分としては笠ヶ岳を見ると昨秋の感動を思い出す。またいずれ再訪したい山の一つだ。 小休止の間に不要になったヘッドライトを収納。 いよいよ飛騨沢コースの本格的な山道に入っていく。 |

||

|

||

| 森歩きの雰囲気がやはり素晴らしい飛騨沢コース 表銀座の下山ルートとして選んだ前回は飛ばし過ぎて下りでバテた感のあったコースだ。 今回は登りでしかもペースを抑えて歩いており、森歩きを満喫しながらの良い時間となった。 やはり林道歩きより10倍は楽しいと思う。 出発したタイミングによるのだろうか山道に入ると殆ど後ろから追いつかれなくなり、 連休初日であることを忘れさせてくれる静かな山行となった。 |

||

|

||

| 朝日を浴びる笠ヶ岳 展望には無縁の谷沿いコースと思いきや、時折周辺の景観が開ける。 白出沢出合からも見ることが出来た笠ヶ岳だが、やはり日差しを浴びると更に美しい。 お盆の南アルプスは散々な天候だったので、今回は良き山行となるよう笠に見守っていてもらいたいという思いだった。 |

||

|

|

|

| 6:06 チビ谷出合(1,650m+) 白出沢出合から約1時間でチビ谷出合に差し掛かる。 前回下った時には気付かなかったが、沢の脇ではチビ谷と書かれた岩を見つけた。 沢の規模は自分の感覚では決してチビとはいえないのだが。 この飛騨沢コースでは周知のとおりだが、今夏の大雨が原因で登山者が沢に流される遭難事故が発生している。 普段は涸れた沢になっているところが多いが、天候によっては通過することが困難なコースになってしまう。 例えば悪天の中で槍から下山する際には、思い切って槍沢から上高地へ下る行程に変更する等の対応が必要になるだろう。 自分の場合、上高地〜横尾間の長い林道歩きは極力避けたい思いがあるが、安全には代えられないと自分に言い聞かせなければならないだろう。 |

||

|

||

| 深い渓相を魅せる右俣谷 今日の行程の中ではまだ序盤?の飛騨沢コースではあるが、右俣谷の深山の雰囲気を味わえる楽しい時間となった。 この先で右俣谷が左カーブを描いているが、その先に要衝の槍平がある。 |

||

|

||

| 6:34 滝谷出合(1,750m+) チビ谷より遥かに大きな滝谷に差し掛かる。すると、前回は見逃した滝谷避難小屋が沢の左岸に隠れるように建っているのに気付いた。 やはり反対向きに歩くと色々目につくものだ。 なおここの標高は1,750m。新穂高から既に約700mほど登ってきている。 それでも全体的には緩い登りといえるので、いつの間にやら登ってきたという感触だった。 槍平まで残す標高差は200m余りだ。 |

||

|

||

| ダイナミックな景観を魅せる滝谷出合 広い滝谷だがマーキングを頼りにスムーズに通過することが出来る。 水が流れているところを渡ったところで10分程度小休止をとっていく。 上流側には雄滝と思われる巨大な滝、そして北穂付近の滝谷ドームと思われる岩稜がよく見える。 そういえば前回は稜線は既に雲に覆われていたので、穂高の稜線を飛騨沢コースから見るのは初めてなのだった。 |

||

|

|

|

| 6:55 藤木レリーフ 滝谷出合を出発して間もなく右手の岩壁にある藤木レリーフに気付く。 前回見落としたのが不思議なくらいに登りで歩くと目立っていた。 地元の六甲でも有名な方で「芦屋ロックガーデン」を命名され、高座の滝にもレリーフがある。 馴染み深い方なので前回も藤木レリーフを見るのを飛騨沢での目的の一つとしていた。 地形図にも記載がある著名なスポットだが今回ようやく見ることが出来た。 |

||

|

||

| 7:23 南沢出合 前回下っていて、もう滝谷に着いたのかと一瞬間違った南沢に差し掛かる。 ここも完全に涸れた沢になっていてスムーズに通過出来る。 この辺りからは下りの方とも時折すれ違うようになる。 なお今日の行程後半に挑むことになる南岳新道はかつて南沢を登る沢沿いのコースだったという。 |

||

|

|

|

| 南沢からは北穂周辺の稜線がよく見える。壮観な稜線で身が引き締まる思い。 明日はあそこを歩くのかと見上げる。予報どおりに好天となることを祈るのみだ。 南沢を過ぎるともう槍平小屋は近い。 |

||

|

||

| 木道が現れると槍平小屋はすぐそこだ。 木道を過ぎると木々の向こうに見覚えのある槍平小屋が見えてくる♪ |

||

|

||

| 7:47 槍平小屋(1,980m+)到着 鍋平を出発して約5時間30分。新穂高からだと約4時間30分。 山と高原地図のコースタイムどおりの所要時間だ。 8時頃には槍平に着きたいと思っていたので順調なペースだった。 距離的には鍋平から槍平まで約11kmあるが、楽しい行程のおかげで体感的には短かった。 そしてここまでは疲れも大したことはなかった。 ここまでで既に1,000m近い標高差を登ってきているが、この後南岳新道を経て南岳小屋まで到達するまであと1,000m登らなくてはいけない。 自分としても一日で2,000mもの標高差を登るのは初めての体験となる。 槍平で休憩をとって万全の状態で出発したい。 今回は2Lのハイドレーションを満杯にせずに軽量化を図っていたので、槍平で水を補給させて頂いた。 ここは水が多いので快適なテン泊を過ごせるところ。いずれは行程に組み込みたい。 水を補給してから行動食を摂る。食べながら地形図と山と高原地図を眺めて南岳新道のイメージを思い描く。 槍平から南岳小屋までコースタイムは4時間。休憩時間も入れて希望どおり昼過ぎには着くだろう。 地図を見てから入念にストレッチ。あとは好天を見越して日焼け止めを塗ってサングラスも掛けておこう。 |

||

|

|

|

| 槍平小屋から南岳新道があると思われる方角を見据える 飛騨沢コースを歩いていて何度か出会った方々の何割かが同じように南岳新道に挑まれるよう。 そして明日の大キレット通過に向けての山談義を交わしたりして槍平での時間を過ごす。 8:13 槍平小屋出発。南岳新道へ! いよいよここからが未踏区間となる。 広いウッドテラスの右脇を通り抜けて再び樹間のトラックへと入っていく。 この後の長い長い登りを見越して、ゆっくりめに歩き始めることを心掛ける。 少し進んだところで散策中と思しき槍平小屋の方とすれ違ってお見送りを受ける。 |

||

|

||

| 8:29 再び南沢へ出る 約70mほど森の中を緩く登ると眼前が開けて再び南沢へ出る。 現在、南岳新道は基本的に尾根を通るルートになっており、この案内板は南沢を登り過ぎないように注意を促している。 |

||

|

|

|

| 少しの間、南沢を登る 一面涸れた南沢を登っていくが、すぐに方向転換ポイントとなる大岩が見えてくる。 この大岩を支点に左岸側から尾根に向かって取付いていくこととなる。 岩に描かれたマーキングをよく見て歩きやすいところを辿っていく。 この辺りで自分よりは軽装の男性二人組に追い抜かれる。 自分の荷が20kg超で、これから南岳新道を登ると聞くとたいへん驚かれていた。 これでもチタン製のクッカーに買い替えたり、枕や床マット等必要不可欠でないものを省いたりと軽量化を工夫してきた。 その結果として南アルプス北岳の時よりやや軽くなったのだが、南岳新道は甘くないことをこの後思い知ることになる。 |

||

|

||

| 奥丸山を眺めつつじわりじわりと高度を上げていく 南沢を離れて山腹を登っていくが、最初は思ったほどの傾斜ではなかった。 西側には崩壊地の目立つ奥丸山がよく見えてきて、この山は標高を見極める良い指標になってくれそうだ。 時折、段差の大きなところや片手を空けたいところが出てきて、 この南岳新道ではトレッキングポールを臨機応変に用いる必要がありそうだ。 |

||

|

||

| ハシゴ、ロープが連続する激登りとなる まもなく南岳新道の本格的な登りの区間となる。 地形図で見ても当分は殆ど等高線が開くことがなく、踏ん張りどころの区間に入ったことを覚悟しなければならなかった。 きつい登りが続くものの、トラックはよく整備されていて下りでも遠慮なく利用出来そうだ。 |

||

|

||

| 9:04 標高2,200m しばらく激登りを続けていると、ハシゴの脇に標高2,200mの表示を見る。 残された標高差はあと800m。これから西おたふく山にでも登ると考えればよい標高差だなと言い聞かせる。 時間はまだ9時だし、適度に休憩を入れつつ焦らず行こう。 あまりに手を使う場面が多かったので、ここで一度両手を空けてみようとトレッキングポールをザックに収納してみた。 するとハシゴなどは登りやすくなったけど、脚への負担が一気に増えたのを感じる。 やはり使いたい時にはすぐに使えるようにしておくべきかと、しばらく進んでから再びトレッキングポールを出し直した。 |

||

|

||

| 激登りの合間に元気付けられる景観 いつの間にやら槍平小屋は遥か眼下に。そして奥丸山と肩を並べるくらいになってきた。 ペースは遅くとも順調に高度を上げてきていることを実感出来る景観だ。 一方、奥丸山の後ろに控える双六・笠の稜線には早くも雲が掛かってきている。 これは昼にかけてガスってくるかもしれない。出来ればその前に南岳小屋に辿り着きたいが・・。 南岳新道では下り、登りともそこそこの人数の方と出会った。 登りでは多くの方に道を譲り、自分のペースはすごく遅いことを実感。手間のかかる撮影の都合も少しはあるだろうけど。 やはり時間に余裕を持たせる早発は非常に重要なことと改めて思う。 |

||

|

||

| 10:12 標高2,500m この時点でもうかなり疲れを感じてきていた。 残された標高差はあと500m。これから鍋蓋山へ登ると考えればいいと言い聞かせる。 後からどんどん追いついてこられる方を見送りつつ、適所で小休止を入れて行動食を摂る。 最近定番なのは一口パックのおかきや煎餅。あまり暑くはないけどやはり塩気のものが美味しい。 この辺りですれ違った下り中の方にはまだまだ先は長いよと、正確な情報を言って下さる方も居られた。 この2500mを過ぎてまもなく、南岳新道の尾根はがらっと雰囲気を変える。 |

||

|

||

| 10:24 展望の尾根に乗り上げる これはタイミングを見計らって撮影しなければ!と即断した絶景が目に飛び込んできた。 残念ながら笠や抜戸は隠れてしまったが、これまで辿ってきた行程を振り返ることが出来る素晴らしい眺めだった。 ここから見ると新穂高は遠いし、中崎尾根は長大な尾根であることが分かる。 奥丸山にもいずれ登ってみたいなと思う。 |

||

|

||

| ハイマツの間に付けられた木道を登る いつしか尾根上はハイマツが一面を覆うようになっていった。 足場の狭い木道を慎重に通過する。これは濡れていたら滑りやすそうだ。 この辺りで先ほど追い抜かれた方々が小休止をされていたので、順番が入れ替わったりする。 中には自分と全く同じマックパックのザックで、しかも自分より頑丈な三脚を背負われている方も居られ、本当に上には上がいるなあと実感。 この方も自分と同じく写真好きで、明日の大キレットまで時折見かけてはお話しさせて頂いた。 |

||

|

||

| 10:47 標高2,600m だいぶ登ってきたけど、まだあと400m残っている。 これから風吹岩まで登ると考えればよいと言い聞かせるが長いな。 |

||

|

|

|

| 2,631m標高点ピーク | 西尾根のコルに設置されている救急箱 | |

標高2,600mの道標を見送ってまもなくミニピーク状の2,631m標高点ピークに辿り着く。 行く手には見るからに急そうな斜面が見える。先ほど出会った小休止されていた方々が先んじて登っているのが見える。 正直うんざりする急坂だが地形図をよく見ると標高差約50mで終わるよう。 その奥には近くなってきた穂高の稜線が見えるが、やはり雲が多くなってきたようだ。 少し進んだところには槍平小屋設置の救急箱がある。 飛騨沢コースの千丈分岐点にあるのと同じだ。出来るだけ救急箱のお世話にならないようにしたいものだ。 |

||

|

||

| 11:11 標高2,700m 2,600m前後の急坂は過ぎたものの、だいぶ疲れが溜まってきてペースを上げたくても上げられない。 広い岩場を見つけては小まめに小休止を入れていく。 残す標高差は300mだから今から高御位山に登ると考えれば良いと言い聞かせるが、もう普段にない疲れを感じていた。 小まめに足を止めて息を整えつつ登るしかない。 |

||

|

||

| 11:22 岩稜を巻いて南沢源頭部へ 遂に尾根を一旦離れて南沢源頭部へ向かう局面に差し掛かった。 長く厳しい南岳新道も最終段階に入ってきたが、ガレ場の南沢の登りも楽ではなさそうだ。 この辺りより日が陰る時間が多くなってくる。 日が陰るのに加えて風も出てくる。ということで体感温度が一気に下がってきた。 尾根上では寒いくらいになってきたが、幸いにも南沢へ進むと風は穏やかになってきた。 |

||

|

||

| 南沢源頭部より南沢を見下ろす 南沢には沢沿いを通っていた旧道の痕跡が明瞭に残っている。 特に視界不良時に下る際には誤って立ち入らないように注意が必要かもしれない。 |

||

|

||

| 12:00 標高2,800m ガレ場の中を時折立ち止まりながらもジグザグに登っていく。 この辺りでもペースは上がらず数人に追い抜かれる。 とはいうものの残す標高差はあと200m。長い長い登りもようやく先が見えてきた感がある。 なお天候はというとすっかりガスに覆われてしまった。 但し時折は雲間から日差しが射しこむこともあり、雨が降る気配はなさそうだ。 先ほどまでけっこう吹いていた風も穏やかになり、意外に稜線に近づくにつれて天候は安定してきたように感じる。 |

||

|

||

| 12:23 標高2,900m 高度感のある細い木の橋を渡って再び尾根上に出る。 でもこの辺りは先ほどまでと違ってゆったりした尾根となっていて、緊張するような場所は無い。 残す標高差も100mとなり、俄然元気が出てくる。 この辺りでは下りの方々と数人すれ違う。中には自分を見てお疲れさま!と声を掛けて下さる方も居られ嬉しかった。 下りは下りで激下りとなるのでお気を付けてとお伝えする。 |

||

|

||

| 12:29 スグソコ スグソコと書かれているがガスが漂っていて周囲の様子は見えない。 それでもすぐそこと気を抜かずに、最後までペースを保ってゆっくり登るようにする。 まもなく形成され始めたテント村と、その向こうに南岳小屋が見えてきた!! テン場はまだまだ張りやすい場所が空いているようだ。とりあえず小屋にてテン泊の受付を済ませよう。 |

||

|

||

| 12:46 南岳小屋(2,970m+)到着! 深夜に鍋平を出発してから約10時間・・。長い長い標高差2,000mの道程がようやく終わった!! 初日から強烈な達成感と充実感に満たされた行程だった。また一つ自信を付け、良い経験を得られたと思う。 南岳小屋は収容人員80名のこじんまりとした山小屋ではあるが、この日は満員御礼の状態だったよう。 自分がテン泊受付を済ませた昼時でさえ、小屋の受付は大賑わいだった。 受付を済ませてからさっそく場所の選定とテント設営を始めよう。 |

||

|

||

| 南岳小屋キャンプ指定地 ※ この写真は15時30分に撮影したもので、設営時にはもっとテントは少なかった。 キャンプ指定地は稜線の西側に広がっていて、自分が登ってきた南岳新道がその脇から始まっている。 天候が良ければ双六・笠の稜線がバッチリ見えそうだが、この日はガスっていて西側は全く見えなかった。 お隣のテントの単独男性の方と少しお話しさせて頂いたら、自分の行程とは逆に上高地から入って北上されてこられたとのこと。 穂高岳山荘から大キレットを越えてきて本当に疲れたと言われていた。明日の行程は楽しみではあるが、楽で安全な行程ではないことも確か。 今日よりも更に気を引き締めて掛からなければならない。 テントを設営して部屋整理を済ませ、アタックザックの装備を整える。 とりあえず南岳へ向かいたいところだが、その前に小屋で水の補給や買い物を済ませておこう。 小屋の売店には暑い時には飲みたいコーラがあったが、今回はCCレモンを購入。南岳新道を登ってきた自分の身体へのご褒美とした。 バッジは明日通過する大キレットがデザインされたものを購入した。 |

||

|

||

| 14:28 南岳小屋出発。南岳へ散策へ 諸々の用事を済ませてから南岳山頂へ向かう。指導標には5分と書かれているが、今の疲れた脚ではまず無理だろう。 先ほどまでとは比較にならないくらい軽装ではあるが、重たい足を無理やり上げるように南岳へ登っていく。 |

||

|

|

|

| 14:37 南岳山頂(3,032.9m)到着 休み休み超スローなペースで南岳山頂に到着。 ガスが無ければ大展望の山頂だろうけど、今は数人の方が憩われ落ち着いた雰囲気だった。 自分のように南岳小屋からの散策の方も居られるし、槍からの縦走中の方も通り掛かられる。 今回の行程を実行したことで、槍から南岳間だけ未踏で残ってしまうのがやや心残りだ。 槍から上高地まで縦走出来れば、「槍穂縦走」と銘打つことが出来たのだが。 どういうプランでこの区間を埋めようかまた考えよう。 |

||

|

||

| 摩耗してほぼ読むことの出来ない三角点。厳しい自然環境にあることを物語っている。 南岳山頂では雲が流れるのを待ちつつ、しばらくのんびりすることにした。 風はさほど強くはなく若干肌寒いくらいだ。 テントを設営し終えてからの、このゆったりとした時間を過ごすのが何よりもいい。 |

||

|

||

| 槍沢方面は雲が無くて日も射している 昨年の表銀座縦走で歩いた東鎌尾根がよく見えているが、西岳はすっぽりと雲の中。 ヒュッテ西岳のテン場は良いロケーションだったなとしみじみ思い返す。 |

||

|

||

| 雲が薄くなって一瞬、姿を現しかけた槍の穂先 南岳からだとけっこう近くて大きく見える。 槍から南岳間の稜線は比較的ゆったりとした稜線が続く。いずれはぜひ歩いてみたいものだ。 15:17 南岳山頂出発。南岳小屋へ戻る 時折は雲が切れそうな雰囲気はあったが、目立って好転しそうになかった。 テントでもゆっくりしたいしそろそろ山頂滞在を切り上げて戻ることにする。 |

||

|

|

|

| 南岳小屋とキャンプ指定地 出発時より小屋周辺の見通しが良くなっていた。 色とりどりのテン場は何だか見ていて楽しい気がする。 小屋の南側には北穂、大キレットを眺められる獅子鼻展望台があるが、 この時は雲が切れそうになかったので、一旦テントに戻って休憩と夕食の準備に取り掛かることにした。 16時頃少し早めの夕食を摂る。 軽量化を期して今回もドライフードばかり。 但し色々食べ比べてきて、自分にはアルファ米よりもパスタが好みなのが分かってきた。 好日山荘で仕入れたもので、お湯を入れるだけでソースを足す必要のない軽いパスタだ。 それ以外は味噌汁と行動食まで足して腹を膨らませる。 夕食後、時折西日が射すようになってきて、とりあえず近くの獅子鼻展望台を散策することにした。 適当な撮影スポットを見出したり、明朝スムーズに大キレットへ下降開始出来るように下見も兼ねている。 |

||

|

|

|

| 17:00頃 獅子鼻展望台を散策 一目見てこれが展望台の名前の由来かと納得した。 ちょうど獅子の鼻が向いている方角に大キレットがある。 |

||

|

||

| 雲間から北穂、そして大キレット鞍部付近が見え始める 獅子鼻展望台でのんびり他の登山者の方とお話ししていると、やや雲が切れ始めて北穂と大キレットを垣間見られるようになってきた。 今日の午前は下方から見上げていたのだが、至近距離で大キレットを見たのはもちろん初めてで、その規模を体感することが出来た。 |

||

|

||

| 大キレット鞍部 けっこう下るなあ!というのが第一印象。 大キレットの最低コルが2,748mコルなので、約250m下降することとなる。 見えている最低コル周辺は歩きやすそうな尾根が続いているが、難所は北穂への登り返しにあるとのこと。 明日はヘルメットを初めて装着して、安全第一に大キレットを通過したい。 18時前にはテントに戻って就寝準備。うとうとしかけた頃に今回の行程で最初で最後の雨が降った。 既にテントの中に入っていて雨に当たることはなかったが、テント撤収時には手が冷たい思いをすることになる。 |

||

| 「穂高縦走2日目・南岳小屋〜北穂〜穂高岳山荘」へと続きます |

||

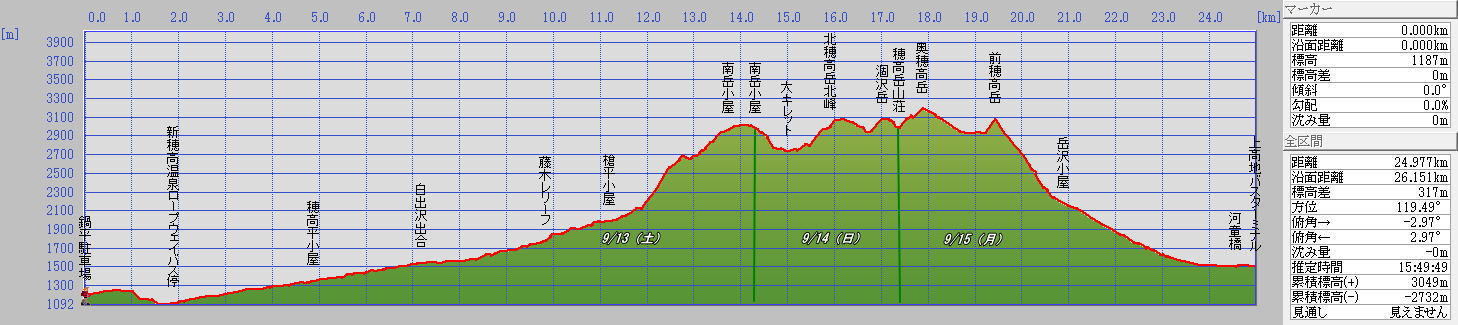

行程断面図です |

||