| 「穂高縦走2日目・南岳小屋~北穂~穂高岳山荘」 2014年 9月14日(土) |

|

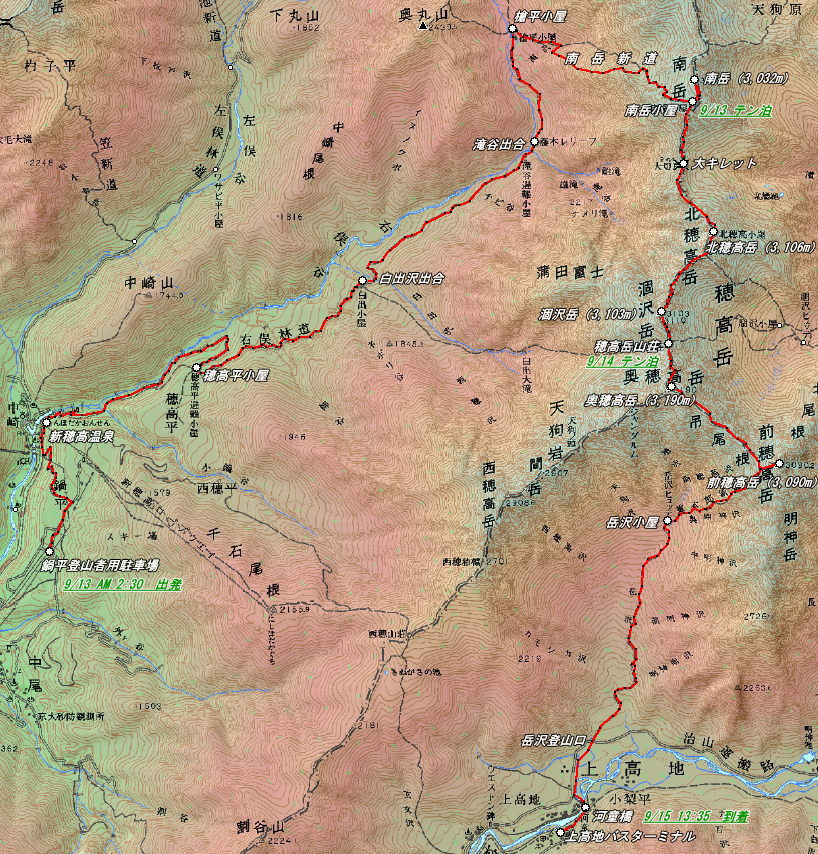

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「穂高岳」 |

|

登山地図を別窓で参照 |

|

3:00 起床 着替えや室内の片付け、そして朝食を済ませてから、テントから顔を出してみるとすごくきれいな星空! 今日は好天の下で大キレットを越えられそうだと安堵する。 しかし昨日夕方に一時的に雨が降ったからだろうか、テントにびっしりと霜が張り付いていてパリパリになっていた。 テント撤収作業には軍手を使っているのだが手が凍りそうに冷たかった。 5:00頃 南岳小屋テント場出発 本日の長野県の日の出は5:28。最初はヘッドライトを付けて獅子鼻展望台へ向かうが、ほどなく薄明るくなってくる。 獅子鼻展望台からは昨日は得られなかった大展望が広がっている! 徐々に常念岳方面から明るくなってくる。周囲には自分と同じく多くの方々が既にご来光を見るために待機中。 この時間はいつもワクワクだけどとにかく寒かった。 |

|

|

|

| 浅間山、常念岳越しに昇ってくるご来光 下界の雲海が見事だった。今日も悪天の夏を取り返すように絶好の登山日和となりそうだ! |

|

|

|

|---|---|

| 大キレット、北穂高岳のモルゲンロート! 憧れの景観を前にして、朝イチからいきなり感動した!! 肉眼では大キレット上の登山道と、もう既にその上を行動中の方々も見えていた。 全貌を見せてくれている大キレットを前にワクワクすると共に心地良い緊張感も覚える。 今日の行程最終目標の穂高岳山荘は見えないが、その前後にある涸沢岳と奥穂が見えている。 ここ数日の天気傾向だと1年越しとなる奥穂でのリトライまで無事に叶いそう。 |

|

|

|

| 獅子鼻展望台から北向きには撤収した南岳小屋のテン場越しに槍の穂先も見える 昨日は南岳山頂からぼんやりと見えていた槍の穂先だが、ここからでも意外に大きく見えている。 今回は槍からはこの後離れていく一方となるので、しっかりと目に焼き付けておこう。 5:35 獅子鼻展望台出発 獅子鼻展望台からの光景は見飽きないが、ご来光は見届けたので出発しよう。 大キレット、北穂と表記された指導標に従い、いよいよ大キレットへと突入していく。 |

|

|

|

| 大キレットへの大下り開始 今日はトレッキングポールの出番が全くない行程だ。 熟睡したとはいえ、昨日の大登りの疲れははっきりと脚に残っている。 今日のタフな行程を考えて、足慣らしをするようにややゆっくりめに慎重に足を運んでいく。 獅子鼻展望台からは激下りに見えたが、歩いているとさほどでもなく下りやすいように巧みにジグザグにステップが付けられている。 しばらくは全く日の当たらない飛騨側を下っていく。西方に目をやると双六小屋から笠ヶ岳へ縦走した思い出の稜線がほぼ同じ高さで見える。 |

|

|

|

| 岩壁の間を縫って信州側へ出る いつの間にかけっこう下ってきて、大キレットから北穂がより大きく見えてくる! 北穂の絶壁がすごい迫力で、この後あそこを登るのかと気が引き締まる思い。 この絶景を前にして、行程も進めたいけど本当に何枚でも写真を撮りたくなるところだ。 しかし後続の人の邪魔にならずに三脚を使える箇所は当然限られるので、撮影のために素早い状況判断が必要だった。 |

|

|

|

| 大下りで岩溝のようなところを通過 大キレットの絶景も素晴らしいけど、連続する岩場が楽しくてしょうがない。 岩場歩きが楽しい地元の雪彦山が延々と連なるようだった。やはり穂高のスケールは他の山とは断じて違う。 時折単独行状態になることはあるが、ほぼ常に前後に登山者が居る格好となる。 この時はスタート間もない下りということもあったかもしれないが、殆どペースが同じような感じだった。 |

|

|

|

| 大キレット鞍部まであと少し 獅子鼻からかなり下ってきて、鞍部を行く先行者の方々もはっきりと見えている。 と同時に北穂の壮大さも増す。ため息が出るほどの山岳景観で本当に素晴らしい! でもそれに加えて今後の登り返しの標高差も実感できるようになる。 |

|

|

|

| ハシゴも現れる大下り もうすぐ安定した尾根に降り立ちそうだが、最後まで気を抜かずに梯子を降りていく。 この時、ハシゴの降り口に溜まっていた小さな石屑を蹴落としてしまう。 先行者が下に降り立ったのを見届けてからハシゴに手を掛けるのが幸いして迷惑を掛けることはなかったが、落石と隣り合わせにあることを再認識した。 実際、今日の行程では自分としては初めての緊迫する落石現場を何度となく見聞きすることとなる。 ようやく安定した尾根に降り立ち、空いている場所を見極めて休憩をとっていくことにする。 |

|

|

|

| 6:38 大キレット鞍部にて小休止 安定した上にザックを下ろせるところを見出して、約10分程度小休止をとっていく。 北方を振り返ると、獅子鼻展望台から下ってきた標高差を実感することが出来る。 大キレットを今日とは逆に北向きに歩くのも楽ではなさそうだ。 |

|

|

|

| 大キレット鞍部の尾根歩き 険しいイメージの強かった大キレットだが、鞍部は本当に気持ちの良い稜線歩きとなった。 やや岩がごろごろしているが、これまでの激下りとは比べようもない穏やかな道のりだ。 行く手には北穂の手前に長谷川ピークが目立ってくるが、最低コルに辿り着くまではほんのひと時の稜線漫歩だった。 |

|

|

|

| 立ちはだかる長谷川ピークへの登り返しを前にしながら下っていく 7:20 大キレット最低コル(2,748m) あまり広くはないものの、フラットな地面で落ち着いた空間だった。 長谷川ピークへ登り始める前に小休止を入れておく。 |

|

|

|

| 長谷川ピークへ向けて岩稜を登っていく これまでの穏やかな稜線歩きは一変、見る間に高度を上げていく岩稜となる。 まだ特に難しいところは無いものの、段差が大きく体力を使うところだった。 自分の場合、やはり昨日の登りの影響でいつもより疲れやすくなっているようだ。 追いつかれそうになったら、焦らずにどんどん道を譲るように心掛ける。 |

|

|

|

| 7:36 長谷川ピーク(2,841m)到着 岩稜を喘いで登っていくと、狭い狭い長谷川ピークに到達! 5、6人居ればいっぱいになってしまいそうなところで、しかもピークの岩が斜めになっている。 周囲は絶壁となっているので、ここに居るだけで滑落注意で緊張感が必要だ。高所恐怖症でなくて良かった。 ガイドブックでも“あまり長居は出来ない”と書かれているが、ここで5分程度小休止をとった。 |

|

|

|

| スリル満点の長谷川ピーク。背後には滝谷の大岩壁 | 北方には南岳の山容が壮観! |

後続の方がどんどん登ってこられるので、小休止を切り上げて縦走を再開する。 ルートは長谷川ピークの南東方向へと伸びていた。マーキングを頼りに足元に注意して進んでいく。 |

|

|

|

| 長谷川ピークを過ぎても通過要注意な岩場が続く マーキングも参考にしながら、慎重に足場を見出して下っていく。 どこの岩場でも同じではあるが、ここは三点指示が非常に重要と感じた。 とにかく全身を動かすのが楽しく思える時間だった。 |

|

|

|

| 岩稜上から一旦飛騨側へと下っていく この岩壁も足場はボルトを含めて豊富なので、見た目ほど難しくはない。 一旦はルートは安定する感じだったが、再び岩が折り重なる岩稜上へ抜けていく。 |

|

|

|

長谷川ピークより始まる岩稜通過も間もなく終わりそう。 行く手には険しそうな北穂への登り返しが立ちはだかってくるが、その前に落ち着いて小休止が出来そうな空間が見えてくる。 |

|

|

|

| 8:03 A沢のコル(2,800m+)到着 久しぶりに緊張感から解放されるA沢のコルに到着。 眼前には見上げるばかりの急登が待ち構えているが、とりあえずここでも小休止をとっておこう。 |

|

|

|

| A沢のコルで小休止。東西の絶景を見渡せるが、常念山脈の向こうから早くも雲が上がってくるのが見えている。 今日も昼前後からガスってくるかもしれない予報が出ていた。 8:11 A沢のコル出発 |

|

|

|

| いよいよ北穂への登り返しが始まる A沢のコルを過ぎると遂に激登りが始まった。 大キレットも後半に入ったが、むしろ難所はここから始まったと後で振り返ってもそう実感する。 登り始めるといつもよりも早く脚が重くなる。普段より少しペースを抑えたほうがいいようだ。 登り始めの部分は高度感はあるが、特に難しいところはないようだ。 |

|

|

|

| 振り返ると大キレットの絶景 やはり激登りの甲斐あって、見る間に高度を上げていくのが実感出来る。 小休止の合間に歩いてきた北方を振り返ると、南岳はかなり遠くに離れ、長谷川ピークの鋭鋒ぶりが強調されてくる。 少し前にはあの尖がりの先端に居たと思うだけで感動の余韻に浸ることが出来る。 激登りはしばらく続くが、間もなくルートは急斜面を避けるように飛騨側へ回り込む。 |

|

|

|

| 8:35 渋滞待ちを兼ねた小休止 飛騨側へ回り込んだところで数人の先行者が立ち止まる。 どうやら逆向きに数人が下りてくるようで、その通過待ちとなったようだ。 まあちょうど良い小休止になると考えることにして、ルート沿いの岩場に腰を下ろす。 眼前には遮るものなく、笠ヶ岳の雄姿を満喫出来る。やはり何度も観ても笠ヶ岳は素晴らしい。 この小休止の間に前後の方々と「飛騨泣き」は通り過ぎたのだろうかという話になった。 ガイドブックや山と高原地図で見ていたイメージから、自分は長谷川ピークの南側で既に通り過ぎたのではないかと思った。 でも自分の概念と距離感が誤りで、実際はこの直後から飛騨泣きが始まるのを後で調べて知った。 長谷川ピークの南側という点だけは合っているが、北穂への登り返しの途中にあったのだった。 質問された方に間違った情報をお話ししてしまい申し訳なく思う。 話を小休止に戻すと、数分は待ったものの無事に対向の下りの方々を見送って縦走を再開。 小休止を入れていたところからルートは再び信州側へ抜け出ようと岩場を回り込んでいく。 |

|

|

|

| 8:45 実際にはここからとなる飛騨泣きへ突入 眼前にはボルトや鎖を駆使して先行の方々が岩壁を登られている光景が見えてくる。 背後には北穂高小屋及び北穂高岳山頂はだいぶ近く見えてきたが、それでもまだまだ標高差がありそうだ。 先行の方々の動きをよく見て、手掛かりとなる足場を見極めていく。 飛騨泣き最初の壁を越えると、ルートは日の当たっている信州側へと抜ける。 なお、実際にはこの時はここが飛騨泣きであるという概念を持たずに通過している。 好天に加えて登り通過という絶対的な好条件もあって、高度感はあるがさほど難所とは思えなかった。 ここが飛騨泣きであることが分かっていなかったのは、後から思えばやや勿体ない気もするが呆気なく通過してしまった。 現地には飛騨泣きを表す指導標は全く見当たらない。 |

|

|

|

| 更に続く飛騨泣き 岩場には鎖とステップが固定され、それらを足掛かり、手掛かりとして何なく越えることが出来た。 ここも足元に注意しさえすれば全く問題なく通過出来る。 ステップ通過中の自分撮りをしたかったが、通過時の状況からは難しいと判断した。 それはともかく好天では難しくなくても、雨が降ればこの岩場も危険性が増すのは間違いないだろうと思う。 |

|

|

|

| 9:04 滝谷展望台 岩場の登りに喘ぎつつゆっくり登っていくと眼前が開け、緊張感から解放される安定した場所に出てくる。 現地では単に「展望台」と表記されているが、ここは滝谷展望台と呼ばれているところのようだ。 後から考えると、ここに辿り着くまでで大キレット核心部の飛騨泣きは通過したことになるのだろうか。 ここから見上げると先ほどよりもだいぶ近くなった北穂が大きく見えているが、まだそこそこ標高差がありそうだ。 行程中何度となくお会いした方々と挨拶を交わしつつ、ここで5分程度小休止を入れておく。 展望台からは北方に目を転ずると、南岳に隠れていた槍が久々に見えてきて元気付けられる! しかし少し前から徐々に北穂上空にも雲が現れ始めていたのが気がかりだった。 何とか北穂に辿り着くまでは槍まで見通せるクリアな状態であってほしいと願うばかりだ。 展望台からは北穂を右手に見ながら、一旦は南へトラバースしつつ緩やかに登っていく。 |

|

|

|

| 9:21 北穂へ向けて最後の登りを開始 一旦は緩やかになったが、北穂まであと200mを見届けたのちに最後の急登が始まった! もう頭上には北穂高小屋が見えているが、いつものパターンで終盤は長く感じてなかなか近づいてこない。 途中には鎖もあるけっこう険しい登りだった。 それでも小屋に居られる方々がはっきり見えてきて、そして賑やかな話し声も聞こえてくる。 最後の激登りは山小屋の北側に辿り着いてようやく終わった。 |

|

|

|

| 9:35 北穂高小屋到着 無事に大キレットを通過し、待望だったが喧噪に包まれた北穂高小屋に到着! 憧れだった絶景のテラスが目の前にあるが3連休中日で大混雑だ。 自分の場合は穂高岳山荘までの縦走の途中だし、ここでのんびりするのはまたの機会としなくてはいけない。 自分にとって初めての北穂だし、まずは山頂を踏んでおくべきだろう。 |

|

|

|

| 大賑わいの北穂高小屋 窓に映っているのは売店に並ぶ人々。 北穂のバッジを買いたかったが、買物で列に並ぶ時間が惜しいので今回は断念した。 |

|

|

|

| 北穂高小屋、絶景のテラス 素通りするには惜しいので、ちょっとだけテラスに立ってみる。 言葉を失うくらいの感動する絶景・・。槍が奥に構えるアングルが絶妙と思う。 テラスを後にしてすぐ上にある北穂の山頂へ。 売店前を通過して、階段(段差が大きく最後の難所?)を登ったところが待望の北穂山頂だ。 |

|

|

|

| 北穂高岳・北峰山頂(3,100m+) 山小屋から一段上がったところがすぐに山頂。思わず声を上げてしまうくらいの大展望が広がる山頂だった。 初めて辿り着いた北穂は本当に絶景の山頂だけれども、やはり大キレットを通過して辿り着いたことで感動が倍になった気がした。 ヘリポートにも使われるという山頂はそこそこの広さがあるが、大勢の登山者で混雑している。 とりあえず山頂を一周しながら必要と思われる撮影を済ませ、その後に大キレットを見下ろせる一角にスペースを見出して一旦ザックを下ろす。 何はともあれ初登頂なので、列に並んで記念写真を撮り合った。 その後で歩いてきた大キレットを見下ろしつつ小休止をとっていく。 なお北穂は北峰、南峰と二つのピークを持っていて、便宜上山頂とされているのは現在滞在中の北峰。 しかし地形図をよく見れば最高地点は南峰で3,106m標高点が記されている。 山頂の山名標には3,106mと表記されているが、ほんの数メートル差だし気にすることはないだろう。 |

|

|

|

| 今回の3日間の行程で最も感動した大キレット、そして槍の眺望 本当に時間さえ許せばいつまでも眺めていたい絶景だ。 自分が北穂に辿り着くまでに雲に巻かれなくて幸いだったと思う。 |

|

|

|

| 北穂から奥穂に向けての景観 大キレットだけでもう充分達成感は得たが、今日の行程は穂高岳山荘までとしている。 いつまで居てもキリがないので、そろそろ北穂を出発することにしよう。 すぐ南には北穂・南峰が殆ど同じ高さで見えているが、あまり気楽に立ち寄れるところではないように感じる。 |

|

|

|

| 10:14 北穂高岳・北峰山頂出発 約40分の滞在で切り上げて大賑わいの北穂を出発。いよいよ今日の行程の後半が始まる。 この時点ではやや雲が目立つようになってはいたが、穂高岳山荘までの標準所要時間は2時間15分。 昼過ぎに辿り着くまでガスに巻かれないよう祈るばかりだった。 なお書き加えておくと、通過済みの大キレットの標準所要時間は3時間30分のところを自分は約1時間余分に掛かっていることがこの時は頭から抜けていた。 何とか視界のあるうちに今日の行程を終えられるのではないかと考えていたが、自分の読みは色んな意味で全く甘かったことをこの後思い知らされることとなる。 |

|

|

|

| 北穂・北峰付近から奥穂、前穂方面を眺める 北穂・南峰直下を巻くように北穂分岐まで登山道が伸びているのがよく見える。 なお北穂のテン場は北穂南峰から涸沢へ下る南陵上にあるとのことで、かなり山小屋から離れているが眺望は素晴らしいという。 この後の行程で待ち構えていることを考えれば、北穂までで行動を終えていたら2日目の行程に限っていえば相当ハッピーだったに違いない。 とはいうものの行程2日目が北穂までだと、明日の前穂経由上高地下山となる3日目が相当きつくなってしまうので実際には北穂泊まりはあり得なかった。 昨年夏のように雨天なら仕方ないとして、自分の選択肢の中には涸沢・横尾経由で降りることは考えられなかった。 |

|

|

|

| 10:24 北穂分岐 約10分で北穂分岐に差し掛かる。 周辺にはたくさんのザックがデポしてあるが、涸沢~北穂~穂高岳山荘の行程で北穂へ往復されている方のものだろうか。 この分岐から奥穂までは2.3km。とすれば穂高岳山荘までなら2kmもないかもしれない。 でもこの最後の2kmが重くのしかかることとなる。 分岐からは急な登り返しで、北穂・南峰の南側の岩稜に出る。 |

|

|

|

| 10:33 穂高岳山荘への稜線に出る 行程中にはもしかしてここが北穂・南峰?かと一瞬勘違いしたところだ。 しかしよく見れば北側のほうがやや高いということで、南峰の南側に居るようだ。 巨岩がゴロゴロしていてかなり歩きにくいところだが、巧みにルートが付けられている。 ここからは北穂・南峰によって隠されていた、今日の行程後半の全貌が露わとなる。 手前の滝谷ドームは涸沢側を巻くとして、涸沢岳への登り返しはみるからにきつそうだ。 涸沢岳の向こう、奥穂との間には穂高岳山荘のテラスがちらっと見えている。 それにしても近くなってきた奥穂を初めて目の当たりにして、明日への行程の期待も膨らむ。 本当に堂々とした山容で魅入ってしまう。 |

|

|

|

| 滝谷ドームの涸沢側を巻いていく 集中力は必要な岩稜歩きではあるが、まだまだ大したことはない。 しかし岩場そのものよりも、対向の方々とのすれ違いが場所によっては難しいと感じた。 とはいえこの辺りでは偶然にも登山者の密集度合は低く、穂高岳山荘までスムーズに縦走出来るのではないかという感触を持ってしまった。 |

|

|

|

| 10:48 渋滞に巻き込まれる 涸沢岳へのアップダウンの全容が見られた頃、前方で渋滞していることに気付く。 ここからは殆ど自分のペースで歩けなくなるが、この時はまだ知る由もない。 結果としてはこの場所で10分超待たされることとなる。 途中からは登山道沿いの岩場に腰を下ろすなどして紛らわせたが、中途半端に行動を止めることで余計に疲れたのは間違いないと思う。 岩稜の向こう、最低コル付近の辺りでは普通に歩けているところも見られたので、このすぐ先にボトルネックとなる何かがあるのだろうと感じた。 一体この先に何があるのかと思いつつ、疲れもあってやはりイライラしてしまうのは否めない。 答えはこの先に鎖場があって、しかも数人の対向者が居たことで殆ど動かなくなってしまった模様。 渋滞といえば六甲縦走大会をすぐに思い浮かべるが、頻繁に対向者をやり過ごす必要のある穂高のほうが手強い。 誰にとっても念願の好天3連休だからある程度の混雑は想定していたが、自分の読みは非常に甘かったようだ。 |

|

|

|

| 11:49 涸沢岳を前にして小休止 前述の写真からいきなり1時間近く飛んでしまったが、その間撮りたくてもとれない状況にあったというか、 ガスってきて写欲が減退というか、両方が正解だったと感じる。 ここに辿り着くまでにも「奥壁バンド」という難所があったはずだが、渋滞待ちやら疲れたでいつの間にか通過してしまった模様。 高度感はあったような気がするけど、恐怖感を持つほどではなかったと思う。 渋滞に次ぐ渋滞によって、ペースが乱れまくりで相当疲れを覚えてきていた。 先行の方が休んでいるこの辺りは比較的安定したスペースが取れて、一時停止には好適だった。 それにしても飛騨側からどんどんまとまった雲が沸いてくるが、涸沢岳への急坂で相当長い渋滞が発生しているところも見える。 視界があるうちに穂高岳山荘へ辿り着きたかったがそれはもう諦めるしかない。 行程後半は縦走を楽しむどころではなく、昨日の南岳新道と同じく修行のような時間となってしまった。 |

|

|

|

| 北穂~涸沢岳間より懐かしの涸沢を見下ろす 涸沢の景観はけっこう気を紛らわせてくれた。 またあそこでテントを張りたいと思うが、横尾までの林道歩きは長いし別の行程を考えよう。 涸沢の眺めを楽しんでいるゆとりがあったのは途中までで、穂高岳山荘に辿り着くにはまだ試練が待っていた。 |

|

|

|

| 12:01 涸沢のコル(最低コル) (2,940m) 錆びついた最低コルの指導標が味わい深い。 でも最低コルは北穂・穂高岳山荘の中間付近にあるという。 北穂から残る所要時間は2時間15分のはずが、その倍近く遅れて到着しそうだと覚悟を決めるしかなかった。 そして前方には涸沢から見上げただけでは窺い知れなかった、涸沢岳への激登りが迫ってきた。 |

|

|

|

| 涸沢岳への登りが渋滞のピーク。各所で登山者由来の落石も頻発。 歩いたり立ち止まったりを繰り返すことでこれほど疲れるとは本当に想定外だった。 小休止したければ列を離れて、安定したスペースを探すしかない。 早く穂高岳山荘へ辿り着きたいけど、昨日と今日の疲れがピークに近づいてきていて、小休止を頻繁に入れないと脚に力が入らなくなりそうだった。 |

|

|

|

| 絶え間なく続く涸沢岳への急登 渋滞もさほどではなかった大キレットのほうが、遥かに容易だったのではないかと感じた。 そのくらい渋滞発生中の北穂から穂高岳山荘への縦走は甘くない。 技術的にはそれほど難しいところはないが、とにかく体力を消耗するアップダウンだと体感出来た。 疲労度的には昨日の南岳新道と変わらなくなってきた。とにかく休み休みでゆっくりと進んでいくしかない。 |

|

|

|

| 渋滞に苦しめられた北穂からの岩稜を振り返る。消費した所要時間の割に北穂からあまり離れていないことに改めて気づく。 北穂出発直後を除いては殆ど曇りとガス、そして渋滞の中の縦走となったので、この区間は近い将来にもう一度歩いてみたいなと思うようになってきた。 例えば北穂か穂高岳山荘を起点に出発していれば、ここまで深刻な渋滞に巻き込まれることは防げるだろう。 |

|

|

|

| 遂に涸沢岳山頂がその姿を現す 後で地形図を見返してみれば、標高差約100mとそれほど大したものではなかっただが、 本当に最後の登りは長く感じるものだった。視界が効かない上に疲れもあって涸沢槍はいつ通り過ぎたのか分からない状態。 そんな状態だっただけに登山者が憩う涸沢岳山頂が見えてきた時には本当に安堵した。 涸沢岳山頂は縦走路から涸沢側に少し登ったところにある。 周辺はガスっていて展望皆無ではあるが、ようやく辿り着いた待望の山頂で小休止を入れよう。 |

|

|

|

| 13:17 涸沢岳山頂(3,110m+)到着 縦走路から急斜面を僅かに登って涸沢岳山頂にやっとの思いで辿り着く。 イメージよりもずっと険しい山頂で動き回るたびに体力が必要な感じ。 ガスってさえいなければ目の前に奥穂が大きく見えるはずだったが仕方がない。 ちょうど外国人の方々も居られて、久しぶりに英語で声を掛けて山頂での記念写真を撮り合った。 それと最近ではスマホをカメラ代わりにされている方が多く、どこを押すのかが一見では分からず最先端機器に疎いことが実感出来てしまう。(^^; 自分のデジイチを持ち直すと、重いものをぶら下げていることを改めて実感する。 とにかく天候はイマイチでもやっと辿り着いた山頂での時間は最高だった。 撮影は一段落した後、ここにあるはずの三角点を探したけど見当たらなかった。 疲れからまあまた今度となったが後で地形図をよくよく見ると、3,110m標高点の少し北に3,103m三角点の記載が。 現場で確認していればすぐに気付いただろうけど、三角点は山頂にあるという思い込みと疲れによる確認不足。 これでまた他日に穂高岳山荘~北穂を再踏破する用事が一つ増えた。 13:30 涸沢岳山頂出発 涸沢岳山頂以南はこれまでとは打って変わって、歩きやすい登山道に早変わり。 もう穂高岳山荘から散策で来られる距離なので、浮石と砂によるスリップにだけ気を付けて疲れた脚を労わるようにゆっくりと下っていく。 |

|

|

|

| 待望の穂高岳山荘とテン場がようやく見えてきた! 遂に懐かしい穂高岳山荘が見えてきて後半は苦しかった行程から解放されほっとした。 山と高原地図では南岳小屋~穂高岳山荘の標準所要時間=5時間45分。 休憩や撮影時間を含めてだが自分の場合は正味約8時間の所要時間となった。 渋滞の影響は仕方ないとすると、やや遅い気がするが概ね順調に歩けただろうか。 予想よりもかなり行動時間が伸びてしまったことで、テン場の混雑は到着前から想定していた。 やはり予想通り正規のテン場には張れなさそうだ。渋滞が無ければとは思うがこればかりは仕方がない。 噂には聞いていたテラスでのテント設営ということになるかなと思いつつ、テン場の間をゆっくり下っていく。 テン場では大キレットで同じタイミングで歩かれていた方々とも再会し挨拶を交わす。 |

|

|

|

| 13:47 穂高岳山荘到着 自分にとって約1年1ヶ月ぶりとなる、待望の穂高岳山荘にようやく到着!長かったなあ・・。 ここは穂高で初めて稜線に到達したところで感慨深い。また雨こそ降っていないが昨年と同じような空模様でまさにデジャヴだった。 テラスにザックを下ろして、さっそく受付へ直行するとテント受付は外でやっていた。 テント設営料金1人=1,000円だがトイレ使用料と水代込なので実質的には値上げではなくて有難い。 受付後に山小屋の方に設営場所をご案内いただいた。 思い描いていた広いテラスは後まで空けておかれるようで、トイレ前から白出沢コース下山口辺りの範囲から設営場所を選ぶことに。 しばらく見て回って白出沢を見下ろすテラスの上に決めた。 |

|

|

|

| 今日のお宿は崖っぷちハウス 気になるのは白出沢から吹き上げてくる風だったけど、防風対策は万全にしたし今日の穏やかな天候ならば大丈夫だろうと判断。 ご近所の方々とお話ししたり、身の回りの整理をしていると段々とガスが取れ始める。 すると奥穂への急登部分では大渋滞が発生していて非常に驚く。 後で聞いた話では奥穂山頂から穂高岳山荘に辿り着くのに2時間近く掛かったようで、自分も大変だったけどどこも同じような事態が発生していた。 出来れば奥穂山頂まで出掛けたかったが、ガスは晴れたり曇ったり。 更に今日はもう体を休めたい気持ちのほうが強く、待望の奥穂再登頂は明日朝にとっておくことに決めた。 穂高岳山荘~奥穂は今日の疲れた脚ではきついだろう。 奥穂側の急登の渋滞は夕方近くまで続いていた。 そのうち自分が到着した時はまだ広々していたテラスはテン場に様変わり。 テラスに張ると山小屋の建物のおかげで風は防げるので体感的にだいぶ暖かいが、人通りが多いので若干落ち着かないかもしれない。 それにしても自分が居る間に初めて穂高岳山荘で晴れてきたのは嬉しかった。明日の最終日の天候も大丈夫そうだ。 |

|

|

|

| 夕方にはトイレ前の通路部分もテントで埋まる ここも風からは相当守られるがやはり臭いが気になる。 自分が張っているテントはこの奥の突き当たり。 日没近くなると山小屋泊と思われる方々も含めて多くの人が自分のテントの傍にやってくる。 ガスっていた設営時は実感が沸かなかったが、自分は展望スポットにテントを張ったようだ。 |

|

|

|

| 18:30頃 笠ヶ岳越しの夕景 テント横で京都から来られていたお隣のテントの方とお話ししながら夕景を楽しんだ。 単独行同士で同じく関西からの遠征ということと、デジイチでの撮影という写真好きなことまで共通点で自然に会話が弾んだ。 日の出を見届けるのはたいへん寒かったけど良い時間を過ごすことが出来た。 その後でお隣さんとご挨拶してからテントに潜り込んで就寝準備。 最終日となる明日は日の出を奥穂山頂で迎えたいこと、可能な限り渋滞を避けて上高地には昼頃には辿り着きたいことから1:45に起床することとした。 ということで早々に19時頃には就寝。昨日今日の疲れもあって、とにかく寝つきが良くて熟睡出来た。 明日は1年越しの奥穂・前穂リトライとなる。奥穂から先の吊り尾根、重太郎新道が楽しみだ。 |

|

| 「穂高縦走最終日・穂高岳山荘~奥穂~前穂~上高地」へと続きます |

|

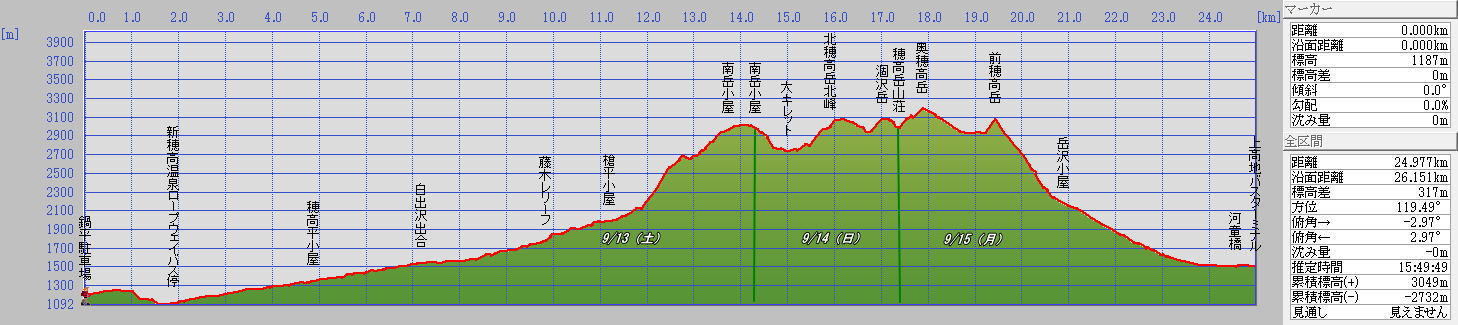

行程断面図です |

|