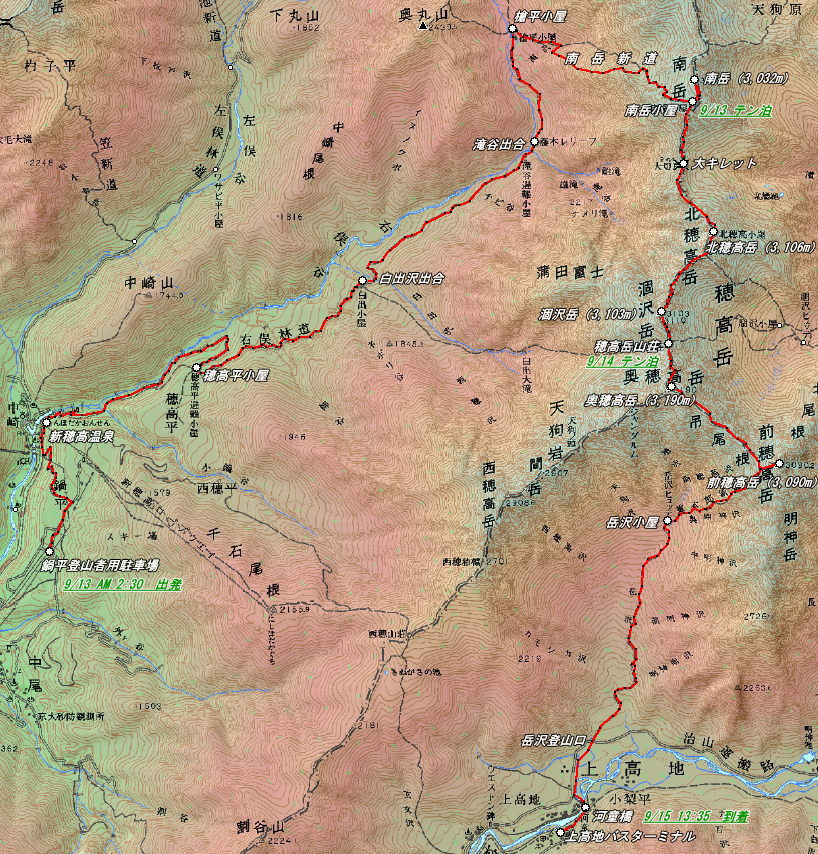

| 「穂高縦走最終日・穂高岳山荘〜奥穂〜前穂〜上高地」 2014年 9月15日(月) |

|

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「穂高岳」 |

|

登山地図を別窓で参照 |

|

| 2:00 起床 昨日、一昨日の疲れもあって約7時間爆睡だった。 出発準備を進めつつテントから顔を出すと、なんと星空が見えていない! まあ雨は降っていないし、天気予報は好天予想なので昨年のように大崩れすることはないだろう。今回は行程通りに歩けそうだ。 4:18 穂高岳山荘出発 奥穂山頂でご来光を拝めるよう、まだ暗い中を出発。 周知のとおりにいきなり激登りから始まるが、自分の場合は以前に一度山頂までガスの中を往復していることもあって状況は分かっている。 ヘッドライトの明かりを頼りに慎重に周囲を観察しながら登っていく。 山と高原地図によると奥穂山頂までの所要時間は50分。 始めから疲れている脚には決して楽な道のりではない。 いつも以上に遅めのペースで登っているところを、後続の方々に次々と追い抜かれる。 登っている間に明るくなってきてヘッドライトは不要になる。 そして今日の空模様も「高曇り」であることが分かってくる。 昨日、一昨日のようなきれいな青空ではないが、心配したほど悪い天候でもなさそうだ。 |

|

|

|

| 5:16 奥穂高岳山頂(3,190m)到着 自分にとって2度目となる奥穂山頂に到着!初登頂がガスという苦い経験のある山頂だ。 自分が到着した時には多くの方々が既にご来光待機中だった。 本日の長野県の日の出時刻5:29。 自分も適当なところで三脚をセットしてスタンバイする。 奥穂山頂からの初めての展望を感動に包まれて眺めながら日の出を待った。 |

|

|

|

|---|---|

| 蝶ヶ岳越しのご来光! | モルゲンロートの槍・穂高 |

|

|

| 槍から南岳をズームアップ | 「赤い帽子」のジャンダルム |

初めて見る奥穂山頂からの早朝の景観。そしてモルゲンロートの山々は見事でただただ感動するばかり。夢中になってシャッターを切った! 空は広く薄い雲に覆われてはいたが水平線上には辛うじて隙間があって、太陽は約5分くらいは山々をきれいに赤く照らしてくれていた。 この日のシャッターチャンスはほんの限られた時間だったといえる。 |

|

|

|

| 奥穂山頂付近より岳沢、上高地方面を望む | |

今日の行程の最終目的地である上高地までの標高差を実感する。 やや雲が多い空模様ではあるが、遠景の視界もなかなか良かった。 展望も楽しみつつ、山頂で記念写真を撮り合ったりして奥穂山頂での束の間の滞在を楽しむ。 |

|

|

|

| 5:52 奥穂高岳山頂出発 本当に立ち去り難い山頂ではあるが、吊尾根・前穂を渋滞に巻き込まれずに楽しむためにも早めの行動を心掛けたい。 吊尾根は今夏も滑落事故が発生しており、慎重な足運びが必要と気合を入れる。 但し奥穂に近いところでは、特に難しいと感じられるところはなかった。 登山道は概ね岳沢側に付けられている。 |

|

| 6:01 南陵ノ頭 奥穂山頂から10分ほどで南陵ノ頭を通過。 ここから南陵と呼ばれる支尾根が分岐しているようだが、地形図は岩場がびっしりと描かれて読図し辛い。 |

|

|

|

| 前穂に向けて吊尾根を縦走中 吊尾根の核心部も登山道は概ね岳沢側に付けられている感じだった。 奥穂山頂からしばらくは歩きやすい状態が続き、奥穂到着前と同様にダブルストックが快適だった。 前方には存在感たっぷりの前穂が待ち構え、見ているだけで気分が盛り上がってくる! しかし途中から長い長い鎖場の下りとなる。 一目見てトレッキングポールはザックに収納することにした。 この辺りからが時に滑落事故も発生する吊尾根の核心部にあたるのだろうか。 |

|

|

|

| 吊尾根の直上に出てくる 全体的には下り基調ではあるが、足運びは慎重さが要求される岩稜歩きが続く。 歩き進むにつれて次第に大きくなってくる前穂に圧倒されるが、紀美子平から山頂までの登りは生易しくなさそうだ。 前方で数人が休憩中の辺りで吊尾根の直上に出る。 ここは安定していてスペースもあり、ザックを下ろして休憩するには最適だったが、やや離れた後方から団体が向かってくる様子を見て ここは休まず行程を進めておくべきと判断した。昨日の経験から自分撮りもままならなくなるばかりでなく、疲労の原因にもなる渋滞に巻き込まれるのはこりごりだったのだ。 その代りに暫し立ち休憩はしたが、涸沢を見下ろす景観は見事だった。 この後登山道は小刻みにアップダウンを繰り返すようになる。 更にこれまでと変わらずに高度感ある山腹道が続く。万一誤って滑落したら確実に助からないだろう。 昨年は雨天のために吊尾根〜重太郎新道を歩くのは断念したが、あの時の判断は間違いではなかったと実際に歩いてみて再確認した。 |

|

|

|

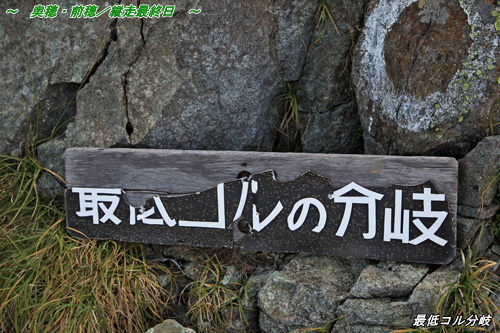

| 6:51 最低コル分岐 かなり前穂に接近してきたところが最低コル、と思いきや登山道は岳沢側の山腹を通っているので正確にいえばコルに居るとはいえないかもしれない。 最低コルからは前穂に向かう踏み跡(バリルート?)が一応あるということだが、見た感じではどこを登るのかは分からなかった。 最低コルを過ぎると紀美子平まではそう遠くはない。 しかし一貫して険しい登りとなるため、引き続いてややペースを上げていたら思いっきり息が上がってしまった。 |

|

|

|

| 7:11 紀美子平(2,910m+)到着 前穂の南西斜面をトラバースしていたら、大勢の登山者が小休止中の紀美子平に到着。 奥穂山頂からここまで標準所要時間1時間30分のところを1時間20分で踏破。 かなり息が上がった状態で辿り着いたが、出来ればもう少し吊尾根を楽しんで歩きたかった気がする。 今度は出来れば奥穂を目指して登り方向で再訪してみたい。 小休止の傍ら、アタックザックを取り出して前穂山頂に向かう準備を整える。 紀美子平はかなりスペースが広いとはいえ、今日の混雑ぶりでは通行の邪魔にならないようにザックをデポするところを見極める必要がある。 7:26 紀美子平出発 身軽になった状態で紀美子平を出発。 前穂山頂に向かって始めから急な岩登りとなった。マーキングを拾いながら時には三点指示を行いつつ登っていく。 身軽になったとはいえ、一昨日からの脚の疲れははっきりと感じとれる。 途中で奥穂側へトラバースに入り一息つけるが、時々狭い岩場で下り中の方々との行き来が必要となる。 ここも混雑すると大変そうだ。 |

|

|

|

| 前穂山頂まで続く激登り トラバースの区間が終わると再び急坂となる。 軽いアタックザックを背負っているのにしんどいことにはあまり変わらない。 ただ見上げると山頂らしいところが見え、先が見えてきたと分かると俄然元気付けられる。 |

|

|

|

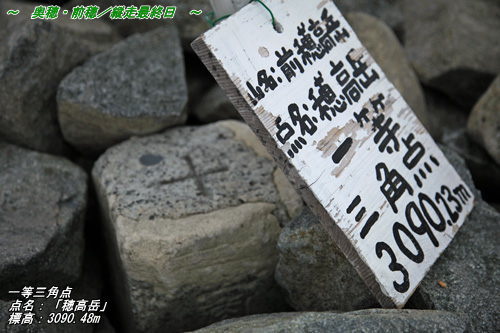

| 7:56 前穂高岳山頂(3,090.5m) 想像以上にタフな吊尾根、そして山頂へ続くハードな急坂を乗り越えてようやく前穂に到着! 奥穂とは少し雰囲気の違う、周囲360度の大展望に改めてまた感動した。 ほぼ南北に伸びた細長い山頂で、その中の南寄りのところに三角点がある。 初めて前穂登頂を計画してから約1年越し、そして今回の2泊3日の行程中で最後の三角点。 充実感に包まれて三角点にタッチしておく。 かなりスローペースで登ってきた感じだったが、結果としてはぴったり標準所要時間どおりの30分だった。 激登りで乱れた息を整えるためにも、前穂山頂で出来る限り滞在していきたい。 周囲の方々と交代しながら一しきり記念写真を撮り合った後、より良い展望を求めて山頂の北端へと向かう。 岩が積み重なった山頂なので歩きにくく、浮石を踏まないよう注意する。 |

|

|

|

| 槍穂高大展望!! | 吊尾根越しに奥穂の雄姿を眺める |

前日の岩稜縦走を改めて振り返りつつ、何ともいえない思いで槍穂の展望を楽しむ。 足下の涸沢との標高差もすごく大きく感じる。昨年、しんどい思いでザイテンを登ったことを思い出す。 ちょうどその時、岩場を登ってこられたクライマーの方と鉢合わせもした。 山の楽しみ方は一通りではなく本当に奥深いと思う。 もしもう一つの趣味であり目標でもある基礎スキーのプライズ検定に一区切り付いたら、山行の守備範囲を広げていいかもしれない。 最近の山行における心境の変化で、自分には「いつかはクラウン」にまで人生を捧げる気は無くなってきていると感じている。 話を前穂山頂に戻すと、歩いてきた吊尾根と、初めての角度で眺める奥穂も存在感たっぷり。 但し今回は若干雲が多くなってしまったので、再訪する理由が出来たなと思う。 |

|

|

|

| 北尾根越しに常念山脈方向を眺める 表銀座縦走の際、大天井岳直下を通過したのみで、常念山脈はほぼ手付かず。 今度はあちらから槍穂を眺めてみたいなという思いも沸いてくる。 時間さえ許せば本当にいつまでも居たい前穂山頂だが、渋滞を回避しつつ昼過ぎには上高地へ下山しなければならない。 出来れば滞在中により晴れてほしかったが、重い腰を上げて出発することにしよう。 8:21 前穂高岳山頂出発 下りはもちろん楽ではあるが、滑りやすいところが多いのでペースを上げるのは難しい。 また、自分が下り中の時には登りの方々とどんどんすれ違うようになる。 穂高岳山荘を早発したこと、吊尾根を飛ばし気味に歩いたことが混雑回避に確実につながったと感じた。 |

|

|

|

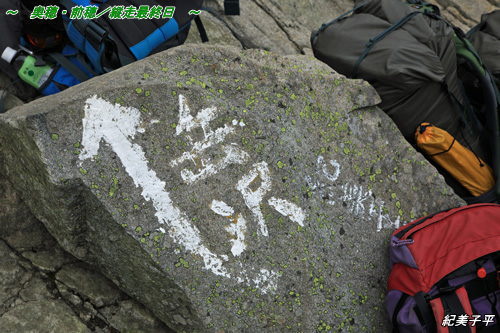

| 8:47 紀美子平到着 登りの方との通過待ち、そして下りでも前がつかえていたことなどから、殆ど登り時と変わらない所要時間で紀美子平へ降り立つ。 小休止がてら再びアタックザックを収納し、長い激下りの重太郎新道に備えることとする。 8:59 紀美子平出発 重太郎新道は紀美子平の南側から始まっている。 デポ中のザックの合間に隠れるように、岩に「岳沢」と書かれているのを確認してスタート。 紀美子平の岩棚を離れてすぐ、重太郎新道の最初の難関に突入する。 |

|

|

|

| スラブ状の長い岩場 重太郎新道の山行レポでよく見かける岩場にいきなり突入! 一見滑りやすそうな斜めの岩が続くが、岩の切れ目などを足場にすると問題ない。 但し雨で濡れると相当危険度が増すような気がする。 この岩場では前方が詰まり気味なのか、やや渋滞気味での下降となった。 |

|

|

|

| コル状の岩場をハシゴで乗り越える 前述のスラブ状の岩場は小さなコルに降り立って一段落。 コルの向かい側には短いハシゴがあって容易に乗り越えられるようになっている。 但しハシゴを越えた後もやや高度感のある岩棚を通過していく。 奥明神沢側は本当に絶壁になっており、展望は抜群だがやはり滑落に注意しなければならない。 |

|

|

|

| やや難所の岩場は終わり、落ち着いたジグザグの下りへ 段々と登山道が穏やかになってきて、幅も広がって休憩適地となる。 ここで先行のグループが休憩に入ったことで、自分が歩いていた塊の集団が適度に分散。 結果からいえば今日最も混んでいたのが紀美子平直下となった。 早発の効果か昨日のような激混みは避けることが出来た。 周囲がばらけたことで、久しぶりに三脚を立てることも可能となった。 登山道は難所は過ぎたものの、引き続いてなかなかの急坂が続く。 時折登りの方とすれ違うが、皆さん一様にしんどそう・・。 |

|

|

|

| 展望抜群の尾根状の地形を下っていく 時折休憩に適したスペースがあり、適度に一息入れつつ激下りの行程を消化することが出来る。 吊尾根の稜線からはだいぶ下ってきて、周囲を高い稜線で囲まれた独特の雰囲気を楽しむことが出来る。 西側には難路で有名な奥穂〜西穂の稜線があるが、ここから見上げるだけでは難しさがよく分からない。 前方には自分にとって未踏の焼岳の雄姿が見え、登高意欲をそそられるとともに、行程の進み具合を計る良い指標となってくれる。 |

|

|

|

| 9:44 岳沢パノラマ到着 岩場にその名が書かれている岳沢パノラマに降り立つ。 その名が示すように岳沢のパノラマを思う存分楽しめる展望台だった。 ここまで随分下ってきたという体感だったが、まだまだ岳沢小屋は遥か眼下にある。 休憩をとるたびに前後の方々と入れ替わったり、また時にはある程度の規模の団体も通過される。 しかしここを素通りするのはもったいなく思い、ザックを下ろして一息入れることにした。 |

|

|

|

| 森林限界を下回るが、引き続く急坂は続く 周囲は森に囲まれるようになってきたが、むしろこれまでよりも登山道の急峻さが増した気がする。 ハシゴあり、鎖場有りと気の抜けない局面が続き、再び下り中の登山者の流れがやや悪くなってきた。 |

|

|

|

| 鎖場通過待ち中 ここでは後ろ向きになって、鎖場を一人ずつ下降していく。 岩稜の稜線から久しぶりに緑が美しい森の中に入ってきたが、 タフな下降が続くので落ち着いて景色を楽しむゆとりはなかったかもしれない。 |

|

|

|

| 10:23 カモシカの立場到着 しばらくぶりに傾斜が落ち着いたと思ったら、カモシカの立場に到着。 この岩場でカモシカが立っていたら、絶好のシャッターチャンスとなるだろうけど、 この賑やかな現状では出てこないだろう。 それはともかく、前方に広がる山岳風景は見ていて飽きないものがある。 いつかはあの奥穂〜西穂のバリルートに等しいという稜線を歩いてみたいが実現出来るだろうか。 このカモシカの立場では約5分程度小休止をとった。 山と高原地図を見てみると、このカモシカの立場まで歩いたことで、 紀美子平〜岳沢小屋間の3分の2くらいまで歩いたことになりそうだ。 この時に気になっていたのは、重太郎新道で有名な長いハシゴにまだ達していないということだったが、 この後しばらくしていよいよ本日の核心部の一つに到着することとなった。 |

|

|

|

| 10:45 長大なハシゴ場 いよいよ長いハシゴを下る時がやってきたが、実際この時現地ではこれがあの長いハシゴだろうかと半信半疑だった。 というのもイメージしていたよりは、上から見るハシゴは短く感じて高度感もあまりなかったのだった。 実際に下るとイメージしていたよりハシゴは垂直ではないので、怖さはほとんど感じられなかった。 ここよりも表銀座縦走で歩いた東鎌尾根の“窓”のハシゴのほうが高度感があった気がする。 ここでは出来れば自分撮りをしたかったところだが、前後は詰まっていたので不可能だった。 いつの日か空いている平日に来なければいけないなと思う。 ハシゴ、そして急な岩場がこれでもかと続く重太郎新道だったが、 ようやくお花畑(時期柄咲いているのは少ないが)の草原の中を通る穏やかなジグザグ道となった。 そろそろ岳沢小屋が近いかと予感しながら下っていく。 |

|

|

|

| 岳沢小屋テン場を通過 | テン場横の涸れた岳沢を通過 |

岳沢小屋のテン場もすごく良い雰囲気!ここでもぜひテントを張りたいと思わせられるところだ。 連休があと一日長ければと思ってしまう。 テン場を通り過ぎるとすぐに岳沢を通過。大雨の後は瞬間的に水が流れてくるのだろうけどこの時は完全に涸れていた。 岳沢を渡るといよいよ初めての岳沢小屋に到着する。 |

|

|

|

| 11:15 岳沢小屋(2170m+)到着 大勢の登山者が憩っている岳沢小屋に到着。敷地は石畳のテラスが段々状になっていて、どこからも上高地方面の展望を楽しめる。 今回は小休止のみとなってしまうが、ここでぜひ滞在したいと感じる良い山小屋だ。岳沢は大斜面に囲まれた別天地のようで、居るだけで心落ち着く感じがする。 行動食を摂りながら残り少なくなった今後の行程を確認。 岳沢小屋からは岳沢・前穂高登山道を上高地へ下るのみとなる。 これまでの重太郎新道に比べると圧倒的に距離が長いが、等高線はほぼ緩いところばかりなので行動時間も捗る。 快適そうな登山道なのでザックに収納しっ放しだったトレッキングポールを久しぶりに取り出すことにする。 |

|

|

|

| 11:36 岳沢小屋出発 岳沢小屋は標高2,170m。上高地は1,500m。残る標高差は670m。距離は4km。 もう普段の山行の範囲内の行程しか残っていない状態にちょっと淋しくなってしまう。 岳沢小屋を出発すると深い樹林帯に入るが、すぐ広い岳沢を再び左岸に渡渉に掛かる。 |

|

|

|

| 11:43 岳沢を渡る 遥か頭上にそびえる稜線を見上げつつ岳沢を渡る。 今朝方歩いたばかりなのに早くもいずれ再訪する行程を考えてしまう。 岳沢左岸の登山道を下り始めてすぐ岳沢小屋の周辺を見渡すことの出来るところを通過。 岳沢小屋を取り囲む山岳景観が素晴らしく、足を止めて暫し眺めてしまう。 |

|

|

|

| 岳沢・前穂高岳登山道 激下りが連続する重太郎新道の後なので、余計に対照的な穏やかさを感じる登山道が続く。 次第に近くなってくる上高地を時々視界に捉えつつ、快調に緩い下りを消化していくことが出来る。 「岳」の世界は遠くなってきて、普段の山行の雰囲気に近くなってきた。 |

|

|

|

| 更に深い樹林帯へと下っていく 周囲の木々が大きくなってきて、更に森が深みを増していく中を下っていく。 登山道は地形図の通りに急坂は少なく、快適に下っていくことが出来る。 自分は基本的に下りが得意なので、登りの時とは逆に多くの方々に道を譲っていただいた。 登山道は一旦はガレた岳沢に再び出るところもあるが、基本的には一貫して森歩きとなる。 今日は3連休最終日ではあるが、下りだけではなく登りの方とすれ違うことも多く、この後岳沢小屋で過ごされるのはうらやましい。 |

|

|

|

| 下部は更に等高線が広がる緩い森歩きとなる 次第に傾斜はほぼ平坦に近くなっていく。 上高地から岳沢・前穂へ向かう場合の行程では、始めに飛ばし過ぎに注意する行程で始まるのだなと感じながら歩いていく。 ごく緩い下りの登山道を快調に下り過ぎて、いつの間にか天然クーラーの風穴を通過してしまった模様。 この時は暑がりな自分でももう涼を求めるほどではなかったが、これでまた岳沢を再訪する理由の一つが出来た。 森歩きの中でも多くの方々に道を譲ってもらいつつ下っていくと、いつしか前方に登山口が見えてくる! 自分にとって岳沢より下部は長かったというよりも、あっという間に駆け下りてしまった感が強かった。 |

|

|

|

| 13:00 岳沢登山口到着 岳沢小屋より約1時間30分で岳沢登山口に降り立つ。 登山口ではネットでよく見られる標識が達成感を盛り上げてくれる。 前穂まで8km、所要は6時間も掛かるのかと、改めて今日の行程の標高差を感じることが出来る。 登山口に続々と後続の登山者が降りてこられ、達成感を分かち合ってから出発。 登山口の前は上高地周辺を巡回できる自然探勝路が通っていて、多くの普段着の観光客が行き来している。 もう観光地の上高地が近いことをいやでも感じさせられる。 |

|

|

|

| 河童橋を目指して自然探勝路を南下 周辺は観光地に相応しい自然景観が広がっているが、高曇りの天候で写真写りは今一つ。 自分の場合は今回の山行の余韻に浸りつつ、またバスターミナルの混雑も気になるのでさらっと通過してしまう。 |

|

|

|

| 梓川の畔から岳沢、前穂、奥穂を振り返る この上高地を見下ろしていた奥穂が遥か向こうに、前穂は手前の明神岳に若干隠され気味だが辛うじて見える。 吊尾根はなかなか厳しい岩稜歩きだったが、やはり遠目に見ると優雅で美しい。 そういえば上高地から奥穂・前穂を眺めたのはこの時が初めてだったのだった。 昨年の奥穂ピストンの山行の際には雲を被っていたのを改めて思い出した。 行程最終日は薄日の射す高曇りの天候ではあったが、昼を過ぎても最後までガスが掛かることなく稜線が見えていた。 ここから眺めるだけではなく、周囲の観光客の方々に混じって記念写真を撮りあってから河童橋へ向かう。 |

|

|

|

| 13:25 河童橋到着 約1年ぶり2度目となる河童橋へ到着。相変わらず大勢の観光客で大賑わいで、上高地へ降り立ったことを実感させられる。 自分も観光で来るとここで盛り上がるだろうけど、やはり登山では山行の余韻のほうが勝っていて何だか心ここにあらずといった感じ。 河童橋からも暫し奥穂方面の景観を振り返りつつ、近い将来の再訪を期してバスターミナルへの遊歩道を歩いていく。 |

|

|

|

| 13:40頃 上高地バスターミナル到着 まずは切符売場で平湯温泉行の乗車券を購入。片道なので1,160円。 既に大勢の方々が列を成していたが、バスは増便を出してくれたのでスムーズに次発の便に乗車出来ることとなる。 並ぶ際には行先を間違えないよう、前の方に声を掛けて確認してから並ぶことをお薦めしたい。 上手くいくと山行の話などで盛り上がれるので、待ち時間も短く感じられる。 自分の場合は観光で来られていたご夫婦の方々に今回の山行行程の説明や、 上高地周辺の山岳構成についての話をさせて頂いた。 14:00発 平湯温泉行バスにて出発 右側の窓際座席に座って、焼岳や大正池を眺めながら平湯温泉へ。 いつも思うことだが、山行の余韻に浸りながらバスに揺られる時間が何ともいえず心地良い。 14:25着 平湯温泉到着 新穂高ロープウェイ行きのバスに乗り換えるため、ここで改めて乗車券を購入。890円。 最盛期には新穂高までの直通バスもあるようだが、本数も期間も限られているようなので基本的に乗り換えを前提に旅程を組んだほうがいいと思う。 上高地下山からここまで慌ただしかったが、初めて乗り換え待ちのために時間的余裕が生じる。 バスターミナルのベンチにて山行後にはお馴染みのコーラを飲みながら乗り換えるバスを待つ。 穂高縦走後のコーラは自分にとってまた格別に美味かった♪ 14:40発 新穂高ロープウェイ行バスに乗り換えて出発。 中尾高原辺りを巡回しながらのんびりしたバス旅となる。 バスは中尾高原巡回を終えてから改めて新穂高への登り道を進むが、この時は昨年に笠ヶ岳からクリヤ谷を下山後に登り返した道中を改めて懐かしい気分で眺めることとなった。 やはりバスに乗るとあっという間に登り終えることが出来る。 15:25着 新穂高ロープウェイ到着。 車は鍋平高原にあるので、まだ旅は終わらない。 ここで自分にとって初めてとなる新穂高ロープウェイを利用する。 時間と体力さえ余裕があれば、一昨日暗い中を下った鍋平からの急坂を登り返したいところだが迷わずロープウェイ駅へ! 夕方近い時間帯だったので、ロープウェイ駅は乗客は疎ら。 ロープウェイ(第1のみ)乗車券は400円。 自分の場合は当然重量オーバー(何キロ以上かははっきり覚えていないが軽く上回っていたのは間違いない)なので 手回り品料金として別途100円必要。合計500円。 15:35 第1ロープウェイに乗車 殆ど待つことなくすぐにロープウェイの改札が始まって乗車。 乗客は自分を含めて4,5人程度だった。 |

|

|

|

| 新穂高ロープウェイ(第1ロープウェイ)による空の旅 たった4分間の乗車時間ではあったが、すごい急な傾斜で見る間に高度を上げていく様は観ていて圧巻だった! ロープウェイの車窓西側には笠ヶ岳が見える筈だが、残念ながら厚い雲によって隠されていた。 15:39 鍋平高原駅到着 あっという間に鍋平高原に到着。 ここからは引き続いて、隣接するしらかば平駅から西穂高口へ向かう第2ロープウェイに乗り換えたいところだが、それは別の機会に置いておこう。 ビジターセンターでトイレに立ち寄ってから、少し離れた登山者用駐車場へ向かう。 少し距離があるが、概ね下りの舗装路歩きだ。 一昨日真夜中に暗い中出発したので、自分にとっては初めて見る鍋平高原の風景だった。 |

|

|

|

| 16:01 登山者用駐車場到着 | |

下山後約2時間30分のバス2本とロープウェイの旅を経てようやく行程起点となる駐車場に到着。 到着時は車が溢れんばかりだったが、この時はすでに散在する程度にまで減っていた。 達成感と充実感と心地良い疲労感に包まれて山行装備を解き出発準備を整える。 なおこの駐車場にもきれいなトイレがあって、車中泊にも不自由しないところだった。 なお隣接した敷地では駐車場を増設する工事が進められており、新穂高の駐車事情が少しでも改善するのではと期待出来そうだ。 鍋平高原出発後約30分で平湯温泉に到着。 3日間の穂高山行の汗を流してから帰途へ着く。今回は渋滞も無く順調な走行となった。 〜 終わりに 〜 これまでほぼ眺めるだけに留まっていた穂高連峰でしたが、初めてとなる縦走を無事に終えました。 安直で月並みな表現ではありますが、本当に普段は得られない感動と充実感。そして緊張感とかなりの疲労。 穂高は素晴らしい経験を積ませてくれますが、山は甘くはない面も教えてくれた気がします。 穂高には今後もあらゆる行程で登ることになるでしょうけど、毎回気持ちを新たに安全第一で山行を重ねてまいりたいと思います。 今回も行程実行から山行レポ完成まで1ヶ月超も要してしまいましたが、 現地にてお会い出来ました皆さま、そして最後まで我慢強くレポにお付き合いいただきました皆さまに感謝申し上げて 今回の行程の回顧を締めくくりたいと思います。ありがとうございました。 |

|

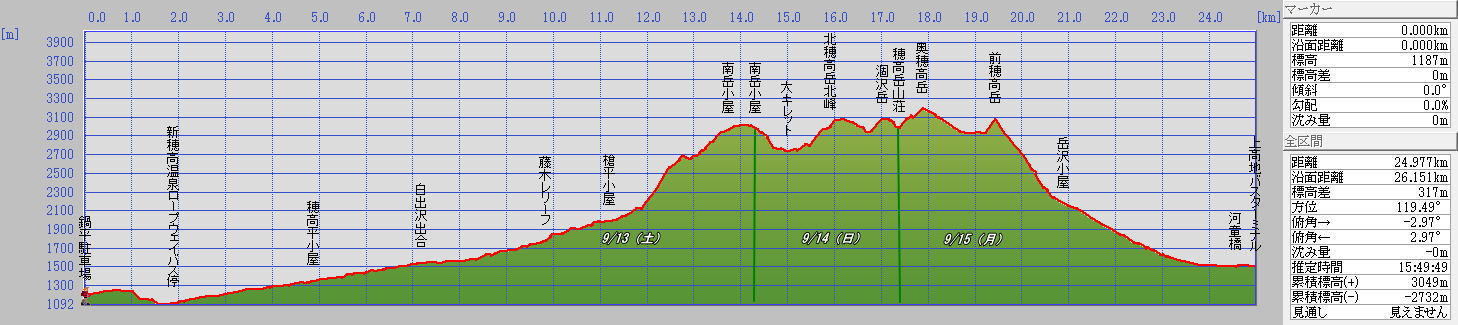

行程断面図です |

|