| �u��O�x�E�����x����P���ځ^�O��O���o�ď�O�x�ցv�@�Q�O�P�S�N�P�O���P�P���i�y�j |

||

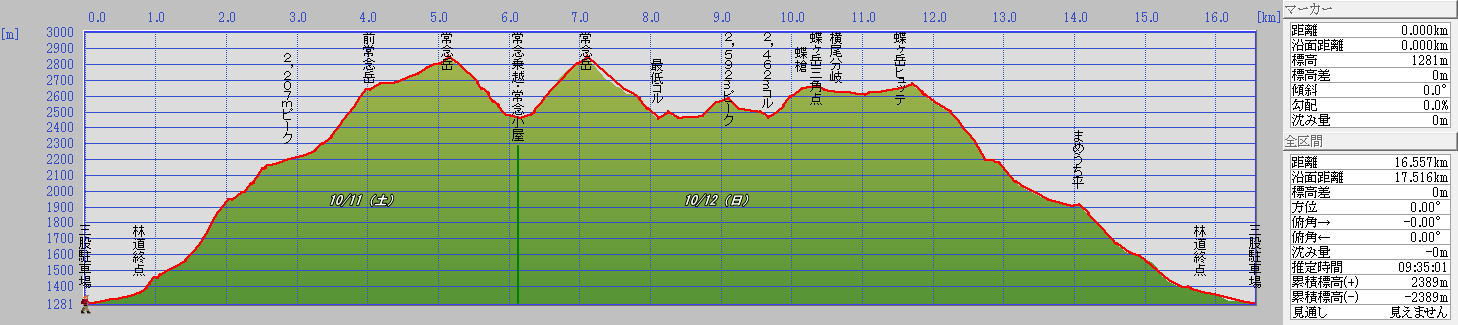

| ���y�n���@�n�`�} �@�F�@�Q�T�O�O�O���̂P�@�u�䍂�x�v �@�`�@�͂��߂Ɂ@�` �@���̎R�s�ɐ旧�Q�T�ԑO�A�k�A���v�X���o�R�̕���K�C�h���Ē����x�֓o��܂����B ���̎��ɖk���ɂ悭�����Ă�����O�x�֓o�肽���Ȃ�͎̂��R�̐���s���ł����B �����đ��������̑̈�̓��̂R�A�x�ɏ�O�x�E�����x��������������邱�Ƃ��o���܂����B �A���܈������ڋߒ��������䕗�P�X���ɔ����āA��]���P�����Ȃ��P���Q���ɂĎ��邱�ƂƂȂ�܂��B �@����͎����̂��ƂɑS�ďW���o���邢���̒P�ƍs�ł̎R�s�ł��B �@���o���ƂȂ��O�x���܂���ɖڎw�����Ƃ�V�C�X���ɂ�茈��B����Ĕ����v���ɂĂ̎���ƂȂ�܂��B �@�P�F�R�O���@�O�ҁE�ѓ��Q�[�g���ԏꓞ�� �@������X�y�[�X���܂��܂������A�y�X���Ԃ��邱�Ƃ��o�����B �ŏ����J���~���Ă����Q�T�ԑO�ɔ�ׂĂ����Ԓg����������B���N�Ō�̖k�A�R�s�Ȃ̂ɗ\�z�ȏ�ɗ₦���݂͎ォ�����B ��͂�䕗�̉e���œ삩��̒g������C�������Ă��Ă����̂��낤���B �@�Z���Ƃ��o���܂łɎԒ��ʼn������Ƃ��Ă����B |

�@�s���T�v�@ |

|

|

||

|---|---|---|

| �@�R�F�T�O�@�O�ҁE�ѓ��Q�[�g�i1,280m�j�o�� �@��O�x�R���ɂĂ̑؍ݎ��Ԋm�ہA�����Ē��߂��ɂ͏�O�����ɓ������������Ƃ��l�����ĂQ�T�ԑO����⑁�߂ɏo�������B �O��ƈ���ĉJ�͍~���Ă��Ȃ������ɗ₦���݂͎ア�B�X�ɏ��߂ẴA�v���[�`�ł͂Ȃ����Ƃ������ĐS��v�ɎO�ғo�R���ւƌ������B �������C���t���Ă�������ł́A�N���������o�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B |

||

|

||

| �@�S�F�O�V�@�O�ғo�R���i1,350m�j���� �@�p�ӂ��Ă����o�R�͂������Œ�o�B�����ėׂɂ���g�C���ɗ�������āA���̌�n�܂钷���o��ɔ����Ă����B �@�S�F�P�W�@�O�ғo�R���o�� �@�������炢�悢��{�i�I�ȎR���ɓ����Ă����B �o���シ�������ȑ�����œn�����Ƃ���ɑO��O������B |

||

|

|

|

| �@�S�F�Q�P�@�O��O���� �@�Q�T�ԑO�̒����x�s�X�g���̍ۂ͋C�ɂ������������O��O����B �P�ƍs�̍���͎v�����������̃y�[�X�Œ���o����B��O�x�܂łV�D�P�����̓��W���݂āA�悵���I�ƋC���������߂ĈӋC���ގv���B ��O�x�A��O��z�܂ł̒�����Ԃɂ����ċ}�o�̘A���B��O�x�܂ł̕W������1,500m�B�o��W�����v���Ԃ͂U���ԂP�T���B �ꂵ���s���Ȃ̂͏d�X���m�̂����Ŏ��|����B�������Ƃ���ɓ����̃{�b�J�g���̐��ʂ��������B �@���������i�Ƃ���ŁA�O��O�x�������o�R�҂Ɍ����Ă̒��ӏ������ڂɓ���B �����̏ꍇ�͏�O�x�܂ł̒n�`�̊T�O�A�}��̕W�����͔c�����������ŗՂ�ł���̂ŁA��ǂ������Đ�ւƐi�ށB �@�o��n�߂���}�ΖʂƎv�������͂̏B�w�b�h���C�g�̓���𗊂�Ƀ��[�g�����o���ēo���Ă����B ���̍ۂɎ�����薾�炩�Ƀy�[�X�̑����j���R�l�p�[�e�B�[�ɒǂ����ꂽ�̂œ�������B ���̌����O�x�Ɏ���܂łɏ��Ȃ��Ƃ��\���l�̕��X�������邱�ƂƂȂ�B �����̓o�s�y�[�X�͌y���̕��͂������A�e���������o�R�҂̒��ł��x���Ƃ݂Ă���B ���̃��|�����S�ȍs�����Ԃ̖ڈ��̈ꏕ�ɂ��Ȃ�Ηǂ��Ɗ���Ă���B �@�ŏ��͋}�Ζʂ̃W�O�U�O�ȓo��B�����Ĉ�U�͔����ɏ�������A�ĂэL���R���֓����Ă����͗l�B �������邭�Ȃ�����ȂƎv�����ʁA�Z�b�c���ŏ��߂đ̌������i�C�g�E�H�[�N�͂��������N���N����Ƃ����v��������B �@�S�F�T�O�@�I��H���� �@�����x�������o�R�����{��ł̑������Ɏg�p����I��H�ւ̕����ʉ߁B ���̕ӂ�͓��������傫���L����������Ȓn�`�ƂȂ��Ă���A�}�₪�A�����鍡���̍s���̒��ő��̊Ԃ����ꑧ����Ƃ��낾�B ���͔͂w�̍������������Ă���T���Ƃ����X�B�Q�t���Ă���N�}��̉��F���S������������B |

||

|

||

| �@�T�F�R�W�@�W�O�U�O�̔j������ɂď��x�~ �@�n�`�}��ł���ۓI�Ȓ��������W�O�U�O�̔j�����B �Èł̒��Ŋ��Ɏ�t���Ă����W�O�U�O��o���Ă���ԂɎ��͂������邭�Ȃ��Ă���B �@�o�R�����͂��ɍL�������Ƃ���������ď��x�~�B�Ƃ͂����Ă��X�g���b�`��������s���H��ۂ�����ƖZ�����B ���̓��̒��쌧�̓��̏o�����͂T�F�T�O�ł͂��邪�A���ɕs�v�ƂȂ����w�b�h���C�g��Y�ꂸ�ɓ�����O���Ď��[���Ă����B |

||

|

||

| �@�U�F�O�S�@�R�s���Ɏ��܌������鋗���\�� �@�O��O���瑁�����R���������Ă��邱�ƂɂȂ邪�A�y�[�X��}���Ă���̂łǂ��������������Ȃ������B |

||

|

||

| ���X�ƕς��Ȃ����i�������W�O�U�O �@2,207m�W���_���瓌�L�т�ɂ������ɒB����̂��y���݂ɂ��ēo���Ă������A������̂͐X�̖X�̂݁B �A�����ܖX�̌��Ԃ���O�Ҏ��ӂ̌i�ς��_�Ԍ�����̂ŁA�s���̐i��͂�����x�c�����邱�Ƃ��o����B �@�o�R�����̂͒����x�V���Ɠ����Ƃ܂ł͂����Ȃ����̂́A��r�I��������Ă���Ɗ�����B |

||

|

||

| ��������������}�C�y�[�X�ŃW�O�U�O��o���Ă��� |

||

|

||

| �W�O�U�O�ɒ������˂����� �@���܂ł͂��邪���ɏƂ炳���g�t���y���݂Ȃ���o���Ă����B ���̃W�O�U�O��o���Ă���ԂɂT�x�قǃU�b�N�����낵�ď��x�~���Ƃ����̂ł͂Ȃ����낤���B |

||

|

|

|

| �@�V�F�P�P�@���̒����}��I���i2,170m+�j �@����ɃW�O�U�O�̓o�肪�y�ɂȂ��ď���ɗŐ��̑��݂�������ƁA�Җ]�̊ɂ��čL�������ł���2,170m+�ӂ�ɏ��グ��B ���͂͏�Ղ̍핽�n�ƕ\�����Ă��悢���炢�̃X�y�[�X������B �@���̃R�[�X������ŕ������ꍇ�ɂ͂����ł����Ĕ������O�����ƂɂȂ邪�A���W�����邵�����̓����͍����������Ă���̂Ō����Ƃ��\���͒Ⴂ�Ǝv����B �@�O�҂���800m���̕W�����ɂ킽���đ������}����N���A�����Ƃ���Ȃ̂ňꑧ�t���Ă��ǂ��̂����A �������2,207m�W���_�܂Ŋɂ������������̂Ŏ��Ԑߖ�ׂ̈ɂ�����}�����Ƃɂ����B �@2,207m�W���_�ɒB����܂Œn�`�}��ł͕���ŕ����₷�����i��z�����邪�A�X�̍������z������A�D�^��������肵�Ȃ���̓o�R���������B ������܂��ɂ͊ɂ₩�ɍ��x���グ�Ă������ƂɂȂ�̂͊ԈႢ�Ȃ��̂ő��͏[���ɐ�������B |

||

|

||

| �@�V�F�Q�R�@�W���_�E�Ձi2,207m�W���_�s�[�N�j���� �@�ɂ₩�ȓo����o�Ė��邢���͋C��2,207m�W���_�s�[�N�ɓ����B ���}�P�C�A���y���K�C�h�ɋL�ڂ̂���g�W���_�E�Ձh�Ǝv����\�������n�ʂɂ��邱�ƂŁA�ȒP�Ɍ��݈ʒu�����o���钿�����W���_�������B �����Ă��̕W���_�s�[�N�ɒB�������A�����̍s���ł͏��߂đO��O�x���ڂɔ�э���ł���I ��̉��ɑO��O�̊�ł������f���A�����������������I�Ȍ��i�������B �A�����ڂɂ͔�������łł͂��邪�A�����̍s���ɂ����Ă���Ӗ��u�j�S���v�ł��邱�Ƃ����̌�ɑ̊����邱�ƂɂȂ�B �@���l�̃O���[�v��������Ȃ���A���̕W���_�s�[�N�ŏ��x�~���Ƃ��Ă����B �@�V�F�R�Q�@�W���_�E�Տo�� �@�W���_�E�Ղ��߂��Ă��A�܂����炭�͐X�ɕ���ꂽ�ɂ������������B 2,250m�����������ɑO��O�x�i2,661m�j�܂Ŗ�400m�͋}��ƂȂ肻���Ȃ̂ŁA �����ăy�[�X��}���߂ɂ��đ̗͂��������Ă��������Ƃ���B �@���X�ł͂��邪�X�̌��Ԃ���A�O��O�⒱���x�t�߂̗Ő��Ȃǂ��_�Ԍ��Ȃ��珙�X�ɋ}��ɔ����Ă����B |

||

|

||

| �}��̎n�܂� �@�܂��X���甲���Ă͂��Ȃ����A�����ɂ��Ĉ�C�ɎΓx�������Ă���B �����̋r�͎O�҂���̋}��̔������X�Ɋ�����悤�ɂȂ��Ă��Ă����B ���ܒǂ������Ă��������X��������A�h�������X�̊Ԃ�o���Ă����B |

||

|

||

| �@�W�F�O�X�@��O�ɑO��O�������Ă��� �@�s�ӂɑO�����J���Đ[���X���甲�����B �r�[�ɍŏ��ɒ��߂�������͊i�i�ɋ߂��Ȃ����O��O�̗Y�p���ڂɔ�э���ł���I �Q�T�ԑO�̒����x�s�X�g���̍ۂɉ��]������O�x�܂Ŏ肪�͂��Ƃ���܂œo���Ă������ƂɊ�������ƂƂ��Ɍ��C�t������B |

||

|

||

| �@�W�F�P�R�@�n�V�S��o��Ɠr�[�ɑ�W�]�̊�ł֔�яo���I �@������̍s������Ղ鋐��Ɋ|�����Ă���n�V�S��o��ƁA��]���ĕʐ��E�̂悤�Ɏ��͂��L�����n����悤�ɂȂ��Ďv�킸�������グ���I�I ����܂œo���Ă����X�ɕ���ꂽ�������ԋ߂ɁA����ɂ͓犥�R�B���]�͂�����ł��邪�A�����ɂ͂����\�̐�i���B �@�����ɒ��ӂ��ăn�V�S������ւƏ��ڂ�B |

||

|

||

| �傫�Ȋ₪�ςݏd�Ȃ�����łɓ��ݍ��� �@������肸���Ƒ傫�Ȋ₪�ςݏd�Ȃ���������[�g���ʂ��Ă���B �}�[�L���O�����o�����Ƃɂ���ă��[�g�����ɂ߂A�����ɒ��ӂ��Ċ�ł̒����x���ւƃg���o�[�X���Ă����B �@�O���ɂ͖����ɏc�����邱�ƂɂȂ��O�x���璱���x�֑����Ő��߂邱�Ƃ��o����B ���ł��Q�T�ԑO�ɕ�Ƌ��ɐ�i���y���܂��Ă��ꂽ�����x���璱���܂ł̗Ő��͊i�ʂ̎v���Œ��߂��B |

||

|

||

| �n�C�}�c�ɕ���ꂽ�L�������o �@�ŏ��̊��͒��Ȃ��I����āA�X�ь��E���z���������͍L���n�C�}�c�тƂȂ�B ���̕ӂ�͔�r�I�����₷�����D���o�肾�������A�Ղ���̂Ȃ����������Ƃ�t���Ă����������B �W�����~�̉J�V�̖k�x�͕ʂƂ��āA�����͗\�z�O�ɍ��N�ł�����������A���v�X�R�s�ƂȂ����B ���͗\�����܂߂ĂQ�D�T�k�B�|�J���X�G�b�g���܂߂�ƂR�k�g�s���Ă����̂Ŗ��͖����������A ���R�ɐ��̏�������Ă������B �����D�V�ł���N�̑̈�̓��R�A�x�Őϐ�������̂��E�\�̂悤�������B |

||

|

|

|

| �O��O�֑�����������ő� �@�O��O�x�����̕W����200m���ɂ킽���đ����A���̊�őт̓o��͗\�z�O�ɑ̗͂����Ղ���B ���[�g�͊T�˔����̐����ɕt�����Ă��邪�A�i���̑傫�ȂƂ���A���������Ċ���₷���Ƃ��떳���B �����đO�q�̂悤�ɂƂɂ������������B ���̕ӂ�ŏ��߂ĉ��蒆�̕��Ƃ����������A�����̗l�q�����āu�{���ɂ���ꂳ�܂ł��v�Ƃ����|�������������B ��܂��Ă��������Ċ������������̂́A�����ڂɂ���J�̐F���Z�������̂��낤�Ǝv���B �@�����ł��y�Ɉ��S�ɓo���悤�A�}�[�L���O���E���Ȃ���T�d�Ƀ��[�g��H���Ă����B ���̊�őт͔G��Ă�����A���E�s�ǂ̍ۂ͒ʉ߂͍T����ق�������낤�Ǝv���B |

||

|

||

| �@�W�F�T�W�@��őт̈�p�ɂď��x�~ �@�܂��܂����������Ȋ�őѕ����B���𐮂��邽�߂Ɉ��肵���Ƃ���������ď��x�~���Ƃ��Ă����B ��O�x���璱���x�֑����Ő��̌������ɂ́A�������䍂�A��������Ă���B �x���y�[�X�ł̉䖝�̓o��ł͂����Ă��A�m���ɕW�����グ�Ă��Ă��邱�Ƃ������o������i�������B |

||

|

||

| �O��O�����Ă܂��܂���őт̎��������� �@������̗Ő�������ɋ߂Â��Ă��Ă���̂��������邪�A�ʂĂ��Ȃ������悤�Ɏv���Ă��܂���őт������B �Ƃɂ������̊₪�傫���̂ŁA�܂�d�Ȃ����Ƃ���ł͐T�d�ȑ��^�тƃ��[�g�I�肪�厖�Ǝv�����B �@�����č��܂łقڔ����̐�����ʂ��Ă������[�g���������A����ȊⓃ���������߂��s�ӂɓ����ֈڂ�B �傫�Ȋ₪���X�Ƒ������r���グ�āA���L���ď��z���Ă����ǖʂ������B �g���b�L���O�|�[���̓_�u���Ŏg������A�Ў�ł܂Ƃ߂Ď�������ƗՋ@���ςɎg���K�v������B |

||

|

||

| �苭�������ƂȂ�����ő� �@���܂ő������Ǝv����őѕ������������A�C�t���Ə����O�܂ŕ����Ă����X�ɕ���ꂽ�������y�������ɁB �ԍ����Ȃ������x�e���Ƃ�Ȃ���o���Ă������A���̒���ɂ͓��˂ɏI��邱�ƂƂȂ�B |

||

|

|

|

| �@�X�F�Q�T�@�O��O�E�Ύ����� �@�s�ӂɑO���Ɋ₪�����Ȃ��āA�O��O�̐Ύ��O�ɔ�яo�����I ���O�܂ŋ��₪�܂�d�Ȃ��Ă��āA���Ɍ���܂ŐΎ������͎@�m�o���Ȃ��B �@�₦�₦�ɂȂ������𐮂��A�����߂��Ǝv����O��O�����Ă̍Ō�̓o��ɔ�����B ���̊�őт̓o��͐挎�̕䍂�c���ɂ������x�V���Ɠ��l�ɖ{���Ƀn�[�h�������I �ł��t�ɉ���̂ق����댯�x�͑����Ǝv���̂ŁA�{���ɂ炢���o��ŕ����ق����x�^�[�Ǝv���B �@�Ύ��͌���̊��ɔ����������悤�Ɍ����Ă���B �悭����Ƒ��͊��Ɋ���Ă���A���J�͂��̂��邾�낤���NJO�E�Ɖ��x�͓����ɂȂ肻���B �@�O��O�x�͐Ύ��܂ŒH�蒅���A�����͂��ȓo��œ��B�o����B ���̎��A�R�������ɂĉ��蒆�Ǝv����Q�l�̓o�R�҂Əo��B ����l�̖ڐ��Ȃǂ̏����āA�߂��ɋ��郉�C�`���E�ɒ��ڂ���Ă��邱�Ƃɂ����ɋC�t���B ���������C�`���E������͔̂��n�x�R���ȗ��ł܂��Q��ځB �ꉞ�\�Ȍ���Y�[�����ɂ��ĎB�e�͂������̂́A�W���Y�[�������Y�i24-105mm�j�ł͂܂��܂��ʂ�͏����Ȃ��̂������B �@���C�`���E�͂��炭�ڂɓ͂��͈͂ɋ������A���̂����Ƀn�C�}�c�т̒��ɓ����Ă����ĎB�e��͂��J���ƂȂ����B ����l�ƈ��A�����킵�Ă���A���߂đO��O�x�R���ցB |

||

|

|

|

| �@�X�F�R�X�@�O��O�x�R���i2,661.9m�j���� �@��O�x�{�̂ɎՂ���̂������A�قڑS���ʑ�W�]�̍L����O��O�x�R���ɓ����I �����R���Ƃ͂����Ă��A�����̖��[�ƕ\������ق����Ó���������Ȃ��Ƃ��낾�B ���ƂȂ����̍\���̎R���͊�����������ȂƎv������A�����T�O���R�̈�̓J�ΎR�������Ɠ����Ŕ����̖��[�Ƃ�������R���������B �@����͂Ƃ�������W�]�̑f���炵���R���ł��邱�ƂɈ٘_�͑S���Ȃ��B �R���̐^�̂悭�ڗ��Ƃ���ɑ傫�Ȉꓙ�O�p�_�������āA�����̎v���Ń^�b�`����B �@�O�҂��牄�X�Ǝ��ёт̋}��A�����Č�������őт��o�Ă������Ƃ������āA�{���ɒB�����͔��Q�������I �k���ɂ͕\����c���ŕ������R�X���A�����Ă��ꂩ������Ă����Ő��̌������ɂ͏�O�x�R�����͂��ɔ`���Ă���B �@�ł��������o��͂����ň�i�����邪�A����܂ł̓o��ł��������ԋr�����Ă��Ă���B �����͂�Ⓑ�߂̋x�e���Ƃ��āA�O��O�x�ł̎��Ԃ��߂����ƂƂ��ɏ�O�x�܂ł̗Ő������ɔ����Ă��������B �@�X�F�T�T�@�O��O�x�R���o�� |

||

|

||

| ���ς�炸������ő� �@�O��O�x��ʉ߂��Ă��A�Ȃ��Ő����s������őсB �ł�����܂łƑ傫���Ⴄ�͎̂Γx���ɂ��Ȃ��Ă��邱�ƁB�y�ł͂Ȃ����}�[�L���O���Q�l�ɂ��Ĉ��S�ȃ��[�g�����o���ĕ����Ă����B �@����������܂ł̓o��ɂ���J�����܂��Ă��Ă��邱�Ƃ͂����m���Ɏ��o���Ă����B �O��O�x�����O�x�܂ł̕W�����v���Ԃ͓o�艺��Ƃ��P���ԂƂȂ��Ă��邪�A����ȏ�̎��Ԃ�v���邾�낤�B ����ɂ��Ă�����ł����v���Ԃ��ς��Ȃ��Ƃ����_���T�d����v�����őѕ����̎��Ԃ������Ă���Ɗ�����B |

||

|

||

| �قڑS�e�����炩�ɂȂ��O�x�֎���Ő� �@�ŏ��̊�ł̂ЂƓo����I����ƁA��O�x�֓˂��グ��Ő��̂قڑS�e�����ʂ���悤�ɂȂ�B ���E�Ɋɂ₩�ɃJ�[�u��`���A��O�x�̖k�̌��ւƑ����Ă����B ��O�R���̎�Ő������ɊS�����Ă������A���̑O��O�x����̗Ő����f���炵���R�x�i�ς��I �����ď�O�x����k���ɂ��Ȃ艺������ɂ́A�����̏h���n�ł����O��z���傫�������Ă���悤�ɂȂ�B ����͏�O�x�o�����ŗD��ɂ������ʑg�s���ł������B�ł��O��O�x�o�R�̂��̃��[�g���̂��{���ɑf���炵���B �����o�肪�������[�g�ł͂��邪�A�X�ь��E���߂����r�[�ɂ�������ė]�肠��i�ς��y���߂�B �@����͂Ƃ������A���ꂩ������Ő���ɂ����₪�A�Ȃ�Ƃ��낪�_�݂��Ă���悤�����A�Ƃ肠�����͂ЂƂ܂������������Ő��������y���߂�悤���B |

||

|

||

| ��O�x�֑������K�ȗŐ����� �@�����o���Ă��Ė{���ɗǂ������Ǝv����A�����ɂƂ��Ď����̂ЂƎ��������B ���ʂɂ͎���ɋ߂Â��Ă����O�x�R���B�����x�֑�����Ő��z���ɂ͈��������ĕ䍂�A������ʂ���B �@�Ȃ����̗Ő������̊Ԃɂ����Ă��A���ς�炸�����ŏ����������Ԃ͑����Ă����B �V�����o�e�Ɖ����s����₤���߂ɓK�x�ɏ��x�~�����čs���H�����ɓ���Ă������B |

||

|

|

|

| �P�O�F�P�W�@��O��z�ւ̃g���o�[�X���i�p���j���n�܂��Ă���������i2,680m+�j �@���Ă͏�O�x���o���ɏ�O��z���������Ƃ��o�����T�u���[�g�����݂��Ă����Ƃ����B ���݂͔p���ɂȂ��Ă͂��邪�A���̕���̓��W���O�x�̓��R���ɋ����̖��c�����邱�Ƃ��o����B �@�Ȃ����W�Ɍf�����ꂽ���ӏ����⋌�����������[�v�ōǂ��Ȃǂ��āA����ė�������Ȃ��悤�ɏ��u�͂���Ă���B |

|

|

|

||

| ����ɋ߂Â���O�x�R�� �@�p���̕�����߂���ƗŐ��͂��Γx�𑝂��āA���悢��O��O�x�o�R�̂��̃��[�g���Ō�̓o��ɓ���B ���X�ɑ傫���Ȃ��O�x�R���𐳖ʂɌ��Ȃ���A�R���̖k���։�荞�݂˂��グ�Ă����B �n�`�}�����Ă������ł͂���قNj}�ȓo��ł͂Ȃ��̂����A�Ƃɂ������Ă���r�ɂ͍Ō�̊撣��ǂ��낾�����B �����ĕ����ʂ�Ȃ����Ƃɂ�鏋�����܂��܂������Ă����B �P�O�������ɂȂ��Ă���̂ɕW��2,700m�ӂ�ł���قǏ��������邱�Ƃ͂��܂�Ȃ����낤�Ǝv���B |

||

|

||

| ���ʂ̐�ǂɖڂ�D�����O�x�A�����Ă����Ȃ�ƂȂ鑄�̓o��I �@�Ȃ�Ƃ��x�x�݂ŕW����100m���炢�̓o������Ȃ��ƁA�����Ȃ葄���ڂɔ�э���ł���I ���͍��܂łɉ��x�����Ă���̂ɁA�\�z�O�ɂ����Ȃ�̓o��Ȃ̂Ŋ����ŋ����M���Ȃ����B �O�҂���̋ꂵ���s�����o�Ă������炱���A���X�������傫���Ȃ�̂��낤�Ǝv���B �@�����č�����ɂ͐�Ǐ�̏�O�x�R�������ߋ����Ŕ����Ă���B �������ɎR���ɋ�������X�������Ă���B �Ƃ������ƂőO��O�o�R���[�g���܂��Ȃ��ƂȂ�I��肪�����Ă����I �@��O�R���̎�Ő��ɓ˂��グ��O�ɁA�������Ă���Ő������R�ɂȂ邪�Ō�͑�����������ƂȂ�B �}�[�L���O�������Ƃ��Ă�������R�ɓ˂��������Ă��܂����Ƃ��������B���������Ԃ��ă��[�g�����߂Č��o���Ă����B |

||

|

|

|

| �P�O�F�T�X�@�����ڕ���i2,810m+�j �@����܂łƑł��ĕς���đO���ɑ吨�̓o�R�҂��s�������Ă���̂������Ă���ƁA ���ɑO��O�o�R���[�g�����j�������ڕ���ɓ����I �@����͒��߂��͂��̎R���͉B��Ă���i�D�Ō����Ă��Ȃ��B �ł��c���ꂽ�W�����͂����͂��B����ő��𐮂�����ŏ�O�R���̏c���H���Ō�̓o��Ɋ|����B |

||

|

|

|

| �P�P�F�P�W�@��O�x�R���i2,857m�j���� �@������O�łӂ��ƌX���ɂނƁA�悤�₭��i�����Ȃ��Ă����O�x�R���ɓ����I �Q�T�ԑO�̒����x�s�X�g���ɂď�O�x�߂Ĉȗ��҂��ł��ꂽ�u�Ԃ��B �R���͖{���ɎՂ���̂��Ȃ��������S���ʂ̑�W�]�B�W����1,500m�A���v�V���ԂR�O���̋�J�͏\�ɕ����B �����́u�S���R�v�ɂ͂�������Ă��Ȃ����A��O�x�͖{���ɂ��̃����N�Ɍ������f���炵���R�ł���Ɩ��킸�ɒf���o����B �@��O�x�̎R���t�߂�����܂ł̍s�����ے����邩�̂悤�ɋ��₪�ςݏd�Ȃ��Ă���B �c�O�Ȃ���O�p�_�͖������A���㕔�ɂ͕��ʔ��K���ݒu����Ă���B �܂��͏��Ԃ�҂��ċL�O�ʐ^���B�荇���B ����ȏ�Ȃ��Ƃ����قǂ̐�D�̍D�V�̉��œo���o������тň��A�L�O�ʐ^�ɂ����Ă����R�ɗǂ��\��Ƃ��B |

||

|

|

|

| �o�R�҂ő傢�ɓ��키��O�x�R���B�����x����̒��߂ɔ�ׂ�Ƒ��������߂����Ƃ������B |

||

|

||

| �����x�֑�����O�R���̎�Ő������ʂ� �@�����̏c���ւ̊��҂�傢�ɖc��܂��Ă�����Ő��̌i�ς��B ����͏�O�x�o����D�悵�����ʂł��邪�A�����͒����x��ڎw���ē쉺���Ă������ƂƂȂ�B ��O�x��蒱���x�̂ق��������W�����Ⴂ�̂ŁA�t�����ɕ��������̗͓I�ɂ͂��y�ɂȂ�̂ł͂Ɛ��@�o����B �ł��A�b�v�_�E�����������Ƃ͕ς��Ȃ��̂ŁA�y�ɏc���o�����Ő��ł͂Ȃ����낤�B |

||

|

|

|

| ��O�x�R���ɂ� �@�����x�̎��Ɠ��l�Ɍ��O���邱�Ƃ̂Ȃ����E�䍂�̐�i��傢�ɖ��i���Ȃ���A�s���H�̂����j����B �@��������O�x����ł��ڂ��䂩�ꂽ�̂͑��ɏd�Ȃ�悤�Ɍ�����A���V�����ʂ��Ă�������������B �\����Q���ڂŃe���g�����q���b�e���x�����̎�O�ɂ悭������B ���ꂾ������������������̏�Ƀe���g���Ă����̂��ƍ��X�Ȃ�������B �܂��e���ꂩ��͍������������x���������A��O�x���猩��Ƒ傫�ȕW�����ɂ͌����Ȃ��B ���̎����ɑ��͋t���ŃV���G�b�g�ɂȂ鎞�ԑт��������A�撣���ēo���Ă����Ηǂ��������ȂƎv�����B |

||

|

||

| ���߂Ď��ߋ����Ń��C�`���E���B�e �@�ꂵ����B�e���I���āA�������Ƒ��E�䍂�߂Ă���ƁA��������قNj߂��Ƃ���ɍĂу��C�`���E�������I �������O�q�̑O��O�̎��ƈ���ĂS�A�T�H������ł͂Ȃ����I�H���͂̕��X���C�t����āA�Â��Ɍ����B�e�����݂�B ���������߂ăJ�������\���Ċԍ������v���Ă���ƁA���R�ɂ������ɋ߂��ق��Ɋ���Ă��Ă��ꂽ�B 105�o�ł����Ȃ�傫�������邱�Ƃ��o���Ċ�������B�Ėт���~�тւƕς���Ă����r���̂悤�ŁA�������������Ȃ��Ă���̂����܂����B �@�ނ�͂��炭�v���v���Ɏ��͂�����������A����ɑ��̂ق������ė���Ă������B ���ߋ����ł��炭�̊ԃ��C�`���E���ώ@���邱�Ƃ܂Ŋ����A�{���Ɏv���o�[����O�x�R���ł̑؍݂ƂȂ����B �@�{���ɂ��܂ł��������Ȃ��O�x�R���������B�����o�̂��Y�ꂢ�����؍ݎ��Ԃ͂P���ԂQ�O���ɂ��y�B ��O�����i��O��z�j�܂ʼn��鏊�v���ԁA�����ăe���g�݉c�܂łɗv���鎞�Ԃ��l���Ă��낻��o�����邱�Ƃɂ��悤�B �e����ł̑؍ݎ��Ԃ��y���ނ��Ƃ��l����ƁA�v�����č����グ�邱�Ƃ��o����B |

||

�P�Q�F�S�R�@��O�x�R���o�� |

||

|

||

| �����̏h���n�A��O�����i��O��z�j�����ĉ��R�J�n �@��O�x��ڎw���吨�̕��X�Ƃ���Ⴂ�A��قǓo���Ă�������̏c���H�������Ă����B �����ɖڂ̑O�ɂ͔����ڕ������Ă��邪�A��O��z�͂��Ȃ艺��Ȃ��ƌ����Ȃ��B �@�����Ėk���ɂ͉��ʊx��M���ɏ�O�R���k���̎R�X���A�Ȃ��Č�����B ������͖����ɓ���ł��Ȃ���V��x���o�ĉ��x�܂ŏc�����Ă݂������̂��B |

||

|

||

| ��O��z���y���ቺ�Ɍ����Ă��� �@�����ڕ����n��Ɋɂ��Ȃ����Ƃ�������炭�����Ă����ƁA�悤�₭��O��z�������Ă��邪�܂��܂��W����������B �吨�̓o�R�҂��s���������Ő��̃��[�g�Ȃ̂ł��Ȃ萮���͂���Ă��邪�A����X���b�v���₷���Ƃ���A�����ă}�[�L���O�ɒ��ӂ��ă��[�g���O���Ȃ��悤�ɒ��ӂ������B �@�����ɂƂ��đ厖�Ȃ��Ƃ́A���������̈Â������ɂ������Ăя�O�x�R���܂œo��Ԃ��Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ��B ���C�ɒʉ߂��邾���ł͂Ȃ��A��������Ɗώ@���Ė����̉������s���Ȃ���Ƃ����S�����ʼn����Ă������B |

||

|

||

| �s���~�_���ȏ�O�x�̌i�ρB���Ȃ݂ɂ�������R���͌����Ă��Ȃ��B �@��O�x�A��O��z�Ԃ̕W������400m�B������Ƃ�����R�ɓo��قǂ̉^���ʂƂȂ�B �R���͊�ŕ���������Ă���̂ŁA�Â����ł͓��Ƀ��[�g���ɒ��ӂ��K�v���Ǝv���B ��������Ǝ��U�邱�Ƃɂ���ăw�b�h���C�g�̓�����L�͈͂ɓ��āA�}�[�L���O�m�F��ӂ�Ȃ����ƁB |

||

|

||

| �����Ă悤�₭�L���L����O��z�։���� �@�e����͏����ɋ߂��ق��͖��܂���邪�A�����ق��͂܂��܂��Ă���B |

||

|

|

|

| �P�R�F�S�O�@��O�����i��O��z 2,466m�j���� �@�����ւ����Ȃ̂��v������������������Ȃ̂���ۓI�ȏ�O�����ɓ����B ��i�̑��E�䍂�̃p�m���}�Ŋ������������x�q���b�e����̌i�ς͂͂������ō����������A��O�����͎��͂��R�Ɉ͂܂�Ă��R�[�����͋C�B�܂��ꖡ�Ⴄ��i���I �@�����R�F�T�O�ɎO�ҏo���Ɏn�܂����Z���ȍ����̍s�����I���āA�ō��̒B�����ɕ�܂�Ȃ����O�����փe�����葱���Ɍ������B |

||

|

|

|

| ��O�����e���g��@���@���̎ʐ^�̓e���g�݉c��A�P�S�F�T�O�ɎB�e�������̂ł��B �@�e������t��A���������e���g�݉c�B�������牓�����ǂ܂��܂��Ă����e����Ɍ������B �����̏ꍇ�͕֗��������Â������d������̂ŁA���ɏ�������߂��ق����Ă��Ă��������I�����Ă������낤�B �Ȃ��g�C���͏����ɋ߂��e����ɐݒu����Ă���B �@�e����͒i�X����ɂȂ��Ă��āA������x���n����Ă��邪��߂ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�����B �ɗ͕���ɂȂ�悤�ɐT�d�ɏꏊ�����ɂ߂Đ݉c�����B �@�e���g�݉c��A���̔����o����o�b�W�w���Ȃǂ̗p�����ς܂��邽�߂Ɉ�U�����������B ���̌�Ƀe����ɖ߂��āA�����Ă��Ă����u�肽�Ẵ|�b�v�R�[����j����A�R�ƍ����n�}��Ў�ɑ������x��x�Ȃǂ����グ�Ă������Ɖ߂������Ƃɂ����B �܂��ɂ��̎��Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɏo�����������߂��Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��قǁA�����ɂƂ��ăe����؍݂͑�ŋM�d�Ȏ��Ԃ��B �����Ă��̓��̒��Ԃ͉ĎR�ł͂Ȃ����Ɗ�����قǒg�����Ėh�����͕s�v�ŋ��S�n�͍ō��������B�X�ɓ������������̓e���g�̒��ɋ����Ȃ��قNjC�������������B ���̓��Ɍ����Ă͒n���̃L�����v��ƕς��Ȃ��C���������̂ł͂Ȃ����낤���B�Ⴄ�_�͂�����̂ق�����͂蒎�����Ȃ����Ƃ������낤���B |

||

|

||

| ��O��z�i2,466m�j�U�� �@�D���̃|�b�v�R�[���ŏ��������ė��������Ă���A�����Ȃ��̂��߂ɂ���O��z���Ԃ�Ԃ�ƎU��B ����܂ł��������ł����ȏ�z�����Ă������A�����قǍL���ĊJ�����̂���Ƃ���͂����Ȃ����낤�B �@�����͌ߌ�x���Ȃ��Ă��_�͏��Ȃ߂ő��E�䍂���o�b�`�������Ă����B |

||

|

|

|

| ��O��z�����m��߂� | ��m����o�ď�O��z�܂ł̕W������1,160m�����A��������R���܂ł���400m�߂��o��Ȃ��Ă͂����Ȃ��B | |

�@��O�x�ւ̃��C�����[�g�ł����m����R�ƍ����n�}��Ў�ɂ�������ƒ��߂�B ����������O�x�ɗ������Ă����������A�����������o���Ă����O��O�o�R���[�g�̓n�[�h�߂���B ��Ԃ̈�m�[�g��o���Ă���ق�������Ǝv���邪�A��O���������O�x�R���܂ł̓o��͊撣��ǂ���ƂȂ邾�낤�B �@�Ȃ������ł͏ꏊ�ɂ���Ă͎����̌g�т��ʂ����̂ŁA�Ƃɏ�O��z�����̃��[���M����B |

||

|

||

| �ߌ�x���Ȃ��Ă��Ė��܂�e���� �@�����������炢���������A����ɗ₽�����������Ă���B ���낻��[�H�̎x�x�Ɋ|���邽�߂ɂ��A�U����グ�ăe���g�֖߂邱�Ƃɂ��悤�B |

||

|

||

| �P�V�F�O�U�@��x�ӂ�֗[�������� �@�����̒��쌧�̓��̓��莞���͂P�V�F�P�V�����A������O�ɍ����Ő��̌������ɗ[��������ł������B ��������邽�߂Ƀe���g�̒��ŗ[�H��H�ׂȂ��璭�߂��i�ρB �����A���ɓ�x�����̃e����ɋ���ō��̗[�i������ꂽ���낤�B |

||

|

||

| �g���C���C�g�ɂ����鑄�̃V���G�b�g �@�������O�r�𗧂ĂĎB�e�B�e���g�Q�̓�����ق����肵�Ă��čD�������A�����x�R���̓��肪�����Ă���̂���ۓI�B ��͖��V�̐���ŁA�쐼�����ӂ�ő䕗���E���E�����Ă���̂��M�����Ȃ����炢�B �������܂��܂��̍D�V�Œ����x�܂Ŗ���ɏc���o���邾�낤�Ɗ��҂��ăe���g�֖߂�B |

||

|

||

| �P�X�F�O�O���@�A�Q �@�����͏�O�x�R���ɂĂ������i�T�F�T�P�j���}���邽�߁A�S�F�R�O���Ƀe����o���Ƃ����B���ꂩ��t�Z���ĂQ�F�P�T�ɋN�����邱�ƂƂ����B �@�O�邩��̒������^�]�A�����đO��O�E��O�x�ւ̓o����������Ĕ����͖��ꂽ�悤�Ȃ��́B �V�����t�ɐ��荞�ނƑ��X�ɏA�Q�B���̖�͔�r�I�C���������A�V�����t�J�o�[�͖����Ă��悩������������Ȃ��B |

||

| �u��O�x�E�����x����Q���ځE�����x�֏c����A�O�҂։��R�v�֑����܂��B |

||

�s���f�ʐ}�ł� |

||