| 「常念岳・蝶ヶ岳周回2日目/蝶ヶ岳へ縦走、そして三股へ下山」 2014年10月12日(日) |

|

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「穂高岳」 2:30頃 起床 4:35 常念小屋・テント場(2,466m)出発 昨日に続いて今日も好天のよう。 今回は1泊2日なので今日は蝶ヶ岳まで縦走してから三股へ下山するという長い行程となる。 まずは標高差400m近くある常念岳へ登り返しとなる。いきなりの今日最も大きな登りだ。 昨日の疲れもはっきりと残っているので、ペースはもうとにかくゆっくりで後から何人もの方々に追い抜かれる。 常念乗越からの歩き始めは星空がまだきれいでヘッドライト頼りにルートを見定めていく。 ところがまだ山頂が見えていない頃から徐々に明るくなり始め、ヘッドライトが無くても周囲の様子が見えるようになってきた。 常念岳山頂でご来迎を拝むには所要1時間の見込みだと短過ぎたのではないかと、登りの途中でようやく気付いた。 とはいうもののペースを上げるのは難しいので、登りの途中で日の出を迎えてもしょうがないなと気持ちを切り替える。 |

行程概要  |

|

|

|---|---|

| 5:50 常念岳山頂(2,857m)到着 常念小屋からやはり1時間では辿り着かず、1時間15分掛かってようやく常念岳山頂へと登り返した! 山頂では既に十数人程度の方々が待機中だった。 先ほどはご来光には間に合わないと思ったけど、結果オーライでちょうど自分の登頂に合せて日が昇ってきた! 登り返しで乱れた息を整える間もなかったが、なんとか常念岳山頂でご来光を見ることが出来た。 ちなみに常念小屋出発時刻を4:30に設定したのは、山と高原地図で登り所要1時間となっていたから。 しかし後で気付いたことだが、よくよく地図を見ると8合目分岐までが1時間となっているので、山頂まではもう少し長く見積もらなくてはいけなかった。 今日の場合は4:15頃に出発するとちょうど良かったかもしれない。 |

|

|

|

| 朝日を浴びる常念岳山頂(2,857m) 山頂で迎える朝は本当に清々しく心地良いひと時。これがあるからこそ早起きし甲斐があるというものだろう。 早く蝶ヶ岳への縦走を開始したいが、やはり山頂で過ごす時間も大切にしたい。 時間の許す限り常念岳山頂に滞在していきたい。 |

|

|

|

| やや赤く焼けた感のある槍・穂高連峰 槍沢の少し上辺りで影常念が映っているのが印象的。槍や西岳付近などから見えた常念岳の端正な姿そのままだった。 |

|

|

|

| これから縦走する蝶ヶ岳への稜線を見据える 6:30 常念岳山頂出発 気が付くといつの間にか30分近く常念岳山頂にて過ごしていた。その間にもかなり日が高くなってくる。 本当に立ち去り難い常念岳山頂ではあるが、いよいよ蝶ヶ岳へ続く稜線歩きを始めることにしよう。 自分にとって常念岳は今のところ好天の記憶しかない思い出の山となった。感謝の念と再訪を期す思いを胸に出発する。 |

|

|

|

| 2,460m+最低コルに向けて下降開始 2週間前の蝶ヶ岳ピストン以来お預けとなっていたが、いよいよ常念山脈縦走開始だ! まずは2,460m+最低コルへ向けての比較的長い下りから始まる。 常念岳山頂直下は激下りだが、概ね緩やかな下り基調で歩きやすい区間が続く。 但し所々には大きな岩がゴロゴロしているところもあるので気は抜けない。 ルートは稜線上を辿るところもあるが、梓川側に設けられているところも多い。 |

|

|

|

| 槍・穂高を右手に眺めながら南下 常念山脈は西側を見れば常にこの光景が広がっている。 本当に本当にこれ以上ない極上の縦走路であり、しかもこのような好天の下で縦走出来るのはただ嬉しいの一言しかない。 いつの間にか1ヶ月前に歩いた大キレットの真横までやってきた。 |

|

|

|

| 白馬三山を想起させる左右非対称な稜線 途中いくつかのミニピークというか岩塔があるが、それらは殆ど西側を巻いていく。 いずれの箇所も安曇野側は切れ落ちた絶壁になっていて、縦走路からも常念山脈の険しい一面を見ることが出来る。 そして、やがてこの後通過することとなるピーク群が行く手にほぼ同じ高さで連なって見えるようになってくる。 |

|

|

|

| 2,460m+最低コル 岩稜歩きを続けていると、やがて眼下に2,460m+最低コルが見えてくる。 常念岳山頂からしばらく続いた長い下りもあと少しで終わりとなる。 2,460m+コルは山と高原地図では記載が無いが、ヤマケイアルペンガイドではこの2,460m+コルが「最低コル」となっている。 蝶槍の北側には2,462mコルもあるが、こちらのほうが標高が低いとすれば本当に僅差の標高ということになる。 でもこの2つのコルはほぼ同じ高さと捉えてよいと思う。 なお後方には蝶ヶ岳、蝶槍がしっかりと山容を確認できるようになってきたが、 またその手前にはいくつかのピークがあり、この先は楽とはいえない縦走が続きそうだ。 |

|

|

|

| 7:39 2,460m+最低コル 常念岳山頂から1時間余り掛かって再び約400m標高を下げ、要所の2,460m+最低コルに到着。 コルは小広い広場となっており、縦走中の小休止には最適なロケーションだ。 今回とは逆に南から常念岳へ向かうには、このコルから400mもの登りが始まることになる。けっこう大変そうだ。 この頃より北向きで歩かれている方々とちらほら出会うようになってくる。 |

|

|

|

| 7:54 2,512mピーク到着 最低コルから急坂のひと登りで、実際に立ってみればけっこう広い2,512mピークに到着。 登り返したところのピーク北端にて振り返ると、最低コルでは遠慮気味だった常念岳、前常念岳の全貌を間近に眺められ本当に素晴らしい! まさに常念岳の山容を楽しむためにあるようなピークだ! 広くて平らな2,512mピークには腰を下ろすに適した岩場が点在している。 せっかくだからここでザックを下ろして、やや長めの休憩をとっていくことにする。 |

|

|

|

| 8:10 2,512mピーク出発 | 2,480m+ピークが最寄りだが、ピークを通るか西側を巻くかどちらだろう |

ここは約15分の滞在で出発。 ピーク南端からさほど遠くないところに見える2つのピークが次の目標となる。 これらのピークだけ森林限界を下回っているかのように、鬱蒼と樹林に覆われている。 良い意味で常念山脈は変化が大きいといえるかもしれない。 |

|

|

|

| ゆっくりではあるが着実に離れていく槍 縦走路は2,480m+ピークは通らずに西側の樹林帯を通過する。 このピークへ向かいそうな踏み跡を見つけるが、バリルートへ手を出すのはまたの機会としたい。 |

|

|

|

| 8:23 2,460m+コル 2,480m+ピーク西側山腹を抜けると、前方に草原が広がる2,460m+コルに差し掛かる。 今は枯草に覆われているが、夏に通り掛かればもっと色鮮やかな光景が見られたかもしれない。 ここからは2,592mピークへの登り返しが始まる。 |

|

|

|

| 2,592mピークへ向けて 登り始めの草原地帯は緩やかなものだが、登るにつれて段々と急になってくる。 但し北側の展望は再びどんどん広がってきて、ピークを巻いたばかりの2,480m+ピークや、休憩をとった2,512mピーク、 次第に遠ざかっていく常念岳を眺めることが出来た。 なおこの後は展望のない樹林帯に入っていくが、登りはしばらくダラダラと続く。 この辺りで多くの常念岳へ向かう登山者とすれ違う。 |

|

|

|

| 8:50 2,592mピーク到着 山頂手前で不意に森が途切れ、数人の登山者が休憩中の2,592mピークに到着。 ピークの南側には蝶槍が遂に遮るものなく全貌を見せてくれた! 突起状の頂上部がちょっとユーモラスというか、やはり蝶ヶ岳山頂よりも山頂らしいところと改めて思う。 蝶槍に辿り着くことで今回の行程での未踏区間は終わる。自分にとっては行程上重要な節目となるところだ。 ここで小休止をとって、今後の行程と地形を確認。 2,592mピーク出発直後は激下りとなるが、一旦は緩やかな尾根に乗る。 池塘を見た後は2,462mコルに降り立ち、そしていよいよ蝶槍へのややきつい登り返しとなる。 9:00 2,592mピーク出発 蝶槍へのアップダウンはまず50〜60m程度の激下りから始まる。北向きに歩かれている方とすれ違うと、やはりここはちょっとしんどいところ。 山と高原地図によるとこの辺りでニッコウキスゲが見られるようだが、今は晩秋らしく飾り気のない草原が広がるのみ。 |

|

|

|

| 9:08 池塘 2,592mピークからの下りが落ち着いた頃、地形図どおり本当に小さな池塘を通過。 周囲の木々の多くは既に落葉しており、日も当たっていない池は何だかちょっと寂しげなというか不気味な雰囲気。 池塘を通過すると再びしばらく森歩きとなる。 展望の尾根、そして森歩きと、常念岳〜蝶ヶ岳間の稜線は本当に変化に富んでいる。 またもや不意に森が途切れて前方にはさらに近くなった蝶槍が大きく見えるが、 まだしばらく緩やかな下り基調の森の尾根は続く。 |

|

|

|

| まだあちこちに残っている紅葉を見ながら蝶槍へ接近していく この辺りは小刻みにアップダウンはあるがほぼ平坦な区間が続く。 森に囲まれた平らな地形が点在し、緊急時にはテントを張れそうな感じだ。 |

|

|

|

| 2,462mコルへ下っていく 森に覆われた緩やかな区間を抜けると、ようやく2,462mコルが見えてくる。 そして同時に蝶槍へ登り返す標高差と急坂も全貌を掴めるようになってくる。 常念岳から蝶ヶ岳方向へ縦走すると最もハードな登り返しとなるところであり、気合を入れて掛からなくてはいけない。 |

|

|

|

| 9:25 2,462mコル 小規模なテン場くらいの広さがある2,462mコルに到着。 南側には見上げるような急坂の果てに蝶槍が高くそびえている。写真では分かりにくいが一部にはハシゴも見える。 後続の方々が続々と通過されて急坂へ挑まれるのを見送りつつ、自分はこのコルで5分程度小休止を入れておく。 蝶槍への標高差は200mに少し足りないくらいだが、それでもタフな激登りには違いない。 でも自分にとっては今回の行程では最後の比較的大きな登りとなる。 ここはマイペースでじっくりとこなしていこう。 |

|

|

|

| 蝶槍への登り返し 激登りを証明するかのように見る間に標高を上げ、程なく樹林帯を抜ける。 するとしばらくぶりに再び展望が広がり、周囲の状況が明らかとなってくる。 2,592mピークの向こうには遠くなった常念岳が覗いている。 2週間前に母と共に蝶槍から眺めた光景に次第に近くなってきたことで、常念岳から蝶ヶ岳への縦走も終わりが見えてきたことを感じる。 |

|

|

|

| 蝶槍頂上部に接近 大きく息が上がる頃にようやく激登りが落ち着くと、ほど近いところに蝶槍の頂上部が大きく見えてくる! ここからだと頂上部には立っている方もよく見える。 空を見るといつしか南側には薄雲が広がり、太陽の周囲には虹の輪が掛かっている。 明日からは台風の影響で天候が下り坂になるという見通しが出ている。 本当は2泊3日で歩きたかったので、あと1日天候がもってくれれば何もいうことはないのだが。 |

|

|

|

| 10:07 蝶槍頂上部(2,660m+)到着 最後のひと登りを終えるとようやく蝶槍に辿り着いた!この登り返しはけっこうきつかった! 2週間前にも楽しんだ景観ではあるが縦走の達成感を感じつつ眺める。これで常念岳・蝶ヶ岳の周回ルートが繋がったなと感慨深い。 蝶ヶ岳への縦走はまだ所要約50分を残しているがもう大きなアップダウンは無い。 縦走途中ではあるがやはり蝶槍は立ち去り難いところなので、しばらくここで滞在していくことにする。 蝶槍では蝶ヶ岳から散策で来られたり、自分と同じく常念岳から縦走中の方々が入り混じった状態だった。 縦走中の方々とは終えたばかりの大きな登り返しがしんどかったことを口々に振り返りつつ、共に全方位の大展望を満喫する。 10:28 蝶槍山頂出発 いつまでも居たい蝶槍ではあるが、この後の三股までの所要時間を考えて出発する。 |

|

|

|

| 振り返りつつ蝶槍を後にする やはり順光で見るほうが美しかった。いずれ蝶ヶ岳から大天井岳を目指して北向きに縦走してみたい。 |

|

|

|

| 蝶槍の南隣には三角点「蝶ヶ岳」ピーク 2週間前にも立ち寄ったが、今回も素通りするわけにはいかないだろう。 一方、遥か南方にはまだ噴煙を上げ続けている御嶽山が見えている。 一体いつ噴火活動は収まるのだろうか。 |

|

|

|

| 10:42 三角点「蝶ヶ岳」ピーク(2,664.5m) 蝶槍と常念岳が重なるようにして見える景観はここならではだろう。 |

|

|

|

| 蝶ヶ岳まであと少し 蝶槍から蝶ヶ岳までは散策気分で歩けるところではあるが、自分の場合はだいぶ脚が疲れてきていてアップダウンが実際より大きく感じてしまう。 蝶ヶ岳までの間に3つほどミニピークを越えていかなくてはいけない。 でもこの時は台風の接近を全く感じないほど、無風で穏やかな陽気で残り少なくなった稜線歩きを満喫することが出来た。 |

|

|

|

| 11:18 瞑想の丘、そして蝶ヶ岳ヒュッテ到着 常念岳へのタフな登り返しから始まった縦走の果て、2週間前に母と共に訪れた蝶ヶ岳ヒュッテにようやく辿り着いた。 相変わらずここの居心地は最高で、今回の行程では意に反して通過点になってしまったのが本当に惜しい。 これから三股までの大下りを控えているので、ここで休憩してしっかりと体勢を整えておきたい。 蝶ヶ岳ヒュッテで水を購入する等、雑用を終えてから蝶ヶ岳山頂へと立ち寄る。 |

|

|

|

| 蝶ヶ岳山頂(2,677m) | 山名標の後方の辺りが本当の最高点だろうか |

テン場の南隣の一段高いところが蝶ヶ岳山頂。常念岳山頂とは対照的にとにかく平らで広い。 山頂の山名標が立っているところの後方が最高地点のようだ。 周囲はハイマツに囲まれて袋小路状になっている。展望のほうもハイマツに遮られて今一つだ。 それはともかく、蝶ヶ岳山頂に立ったことをもって、本当の意味で常念岳からの縦走は完結した気がする。 |

|

|

|

| 2週間前に続いて蝶ヶ岳から常念岳を眺める | 蝶ヶ岳はやはり立ち去り難い槍・穂高の好展望地 |

蝶ヶ岳山頂を踏んだら三股への下山をすぐに開始するつもりだったが、やはり槍・穂高の展望を眺めると本当に立ち去り難くなる。 周囲で憩っている方々と同様に、自分も腰を下ろして可能な限りゆっくりしていくことにした。 行動食の柿の種を頬張りながら、ただぼんやりと槍・穂高を眺める時間がたまらなく良い! |

|

|

|

| 出発前に今一度槍・穂高を眺めておく | 本当に立ち去り難い蝶ヶ岳ヒュッテ |

約30分超にわたって蝶ヶ岳からの眺めを満喫。 やや薄雲が広がってきたが、風も無くて本当に快適で居心地良かった。 2週間前と同様に下山を始める前に絶景を目に焼き付けておく。 |

|

|

|

| 12:30 蝶ヶ岳ヒュッテ出発 蝶ヶ岳への思いを振り切るように出発。3連休の中日というのに、この時の蝶ヶ岳ヒュッテのテン場はたった一張り。 正直なところ、明日に下山を延期したいという思いは充分あった。 台風が北上してくる明日の3連休最終日は雨もあるかもしれないが、午前中はそれほど大崩れせずに下山には支障はない見込みだった。 しかし帰路の高速道路が通行止めにでもなったら厄介だと危惧した。 もし自分が長野県に住んでいれば、ギリギリまで山に居るという判断も出来たかもしれないのに残念だ。 |

|

|

|

| 12:39 大滝山分岐(2,600m+) 下山を開始するとあっという間に森林限界を下回る。 槍・穂高は見えなくなるが、常念岳はかなり麓に下りるまでその姿を惜しげなく見せてくれる。 ピストンだった2週間前は常念岳を見るたびにもどかしい思いをしたが、周回済みの今回は達成感をもって眺めることが出来る。 この精神的な違いは長い下りにおいてかなり大きい。 この先、蝶ヶ岳新道は2週間前に往復したばかりで、もし他のルートを選択出来れば歩かなかっただろう。 選択肢としては長塀尾根を経て上高地へ下山することも可能ではあったが、徳沢からの約2時間の林道歩きが付いてきてしまう。 また上高地から三股まで時間とお金が余計に掛かることなどから断念した。 ということで、今回は蝶ヶ岳新道は詳述せずにさらっと流していきたい。 |

|

|

|

| 2週間ですっかり落葉した蝶ヶ岳新道上部 落葉して見通しが良くなった常念岳を見やりつつ下っていく。 |

|

|

|

| 12:52 最終ベンチ(2,500m+) 2週間前に母がお世話になった最終ベンチを通過。 蝶ヶ岳でしっかりと休養をとったので、この時は常念小屋からの縦走後に関わらず脚の調子は上々だった。 |

|

|

|

| 上部は激下りが続く蝶ヶ岳新道 |

|

|

|

| 13:53 蝶沢源頭部(2,180m+) このたびの周回行程で歩いた稜線を眺めながら小休止をとる。 |

|

|

|

| 標高2000m付近から紅葉が見頃となってきた |

|

|

|

| 14:40 まめうち平(1,916m)到着 まめうち平では居合わせた関西から来られていた女性4人パーティーの方々とお話しさせて頂いた。 自分と同じく常念岳・蝶ヶ岳の周回で歩かれているが、パーティーの方々の起点は一ノ沢だそうで 三股下山後はタクシーで戻られるそう。 自分を含めて関西方面から来ている登山者が多いと口々にお話しされていた。 こちらのパーティーの方々とは後ほどゴジラの木でもう一度出会うことになる。 14:55 まめうち平出発 先に休んでいた自分が先行して出発。 |

|

|

|

| まめうち平から下もしばらく急坂が続く |

|

|

|

| 遥か高くなった常念岳、前常念岳の雄姿 |

三股まで2km地点 |

| 15:17 三股まで2km地点 下山中も長らく眺めを楽しめた常念岳もここを最後に観られなくなる。 2日間楽しませてもらえたことに感謝しつつ、必ず再訪を期す思いで最後に見上げておく。 |

|

|

|

| 三股まで2kmを切ると傾斜の緩い森歩きに |

|

|

|

| 15:40 ゴジラ(みたいな)木 2週間前と何だか雰囲気が違うなと思ったら、よく見ると目が入っている!? ここで先述の4人パーティーの方々と再会。タクシーの予約時刻を気にされながら先に出発された。 この時は今年のアルプス山行は今回で終わりであること、来週は氷ノ山へ行くつもりであることなどをお話ししてお別れした。 |

|

|

|

| ゴジラの木下部で紅葉がピークを迎える |

|

|

|

| 15:54 力水 ここを過ぎると沢沿いを下るようになる。やはりこの辺りのみ地形図の破線道とは食い違っているようだ。 山と高原地図の登山道表記はやはり現状に即している。 |

|

|

|

| 紅葉の渓谷を楽しみつつも山行の終わりが近づいてきたと淋しさを覚える |

|

|

|

| 本沢を渡る |

|

|

|

| 16:15 前常念分岐(1,350m+)到着 | 三股登山口まで50m、常念岳まで7.1km |

今回の周回ルートにおいて要所となった分岐に到着!一周してきた達成感はピストンに比べるとやはり別格のものだった。 昨日朝4:20頃、真っ暗な中でここから登り始めたので、今改めてしっかり撮影しておくために5分程度小休止をとる。 見上げると前常念へ向かっていきなり急坂が始まっている。 またいずれ再びここを歩くこともあるだろう。 |

|

|

|

| 16:25 三股登山口(1,350m+) 前常念分岐からすぐ三股登山口に到着。ここでしばらく小休止とした。 ここから先は未舗装林道の緩い下りとなる。 なお、普通に考えるとより楽な行程だった前回の蝶ヶ岳ピストンのほうがこの辺りで足の疲れを覚えていた記憶がある。 いつもと違うペースで歩いて余計に疲れたのだろうか。しかし今回はまだ余力を感じつつ、最後まで順調に砂利道を歩いていく。 |

|

|

|

| 16:36 三股・林道ゲート(1,280m+)到着 10分ほどの林道歩きで終点の三股・林道ゲートに下り着いた!! 2日目の今日はほぼ12時間!?の行程だったわけで疲れていないはずはないのだが、それでも感動と達成感が勝っている感じだった。 見上げると木々の向こうにまだ稜線がハッキリと見えている。 未だに蝶ヶ岳ヒュッテでのテン泊を見送ったことに少し未練を感じつつも、非常に濃い2日間の山行を終えたことで充実感は抜群だった! 三股駐車場にて駐車中の車はかなり減ってきており、自分の下山は遅いほうだったようだ。 自分の車の隣にて駐車されていた女性の方とちょうど居合わせてしばらくお話しさせて頂いた。松本から来られていた方だった。 松本からの方は好天の下で歩けて良かったね!とお声掛けいただき、本当にお互いにとって良い日でしたねと返した。 また未だに救助活動の続いていた御嶽山の話にもなったが、 9月の紅葉の時期が最も一般の登山者が増えるそうで本当にこれ以上ない最悪のタイミングだったと改めて慨嘆した。 松本の方が先に出発され、自分も山行装備を解いてから車を走らせ、麓のほりでーゆ・蝶ヶ岳温泉へ直行。 2日間の汗を流してから帰途へ就く。昨年の体育の日連休とは違って高速道路は渋滞も無く、極めて順調に帰宅出来た。 |

|

| 〜 終わりに 〜 色々な巡り合わせの良さにより、幸運にも憧れの常念岳に早くも立つことが出来ました。 今年は振り返ってみれば、夏がずれて遅めにやってきた感があります。 お盆のころは暑くて夏らしい夏になると気象庁が7月下旬に予報を出していたのを覚えております。 結果は北岳のレポをご覧いただくと明白ですが大外れでした。 必ずしも思い通りの行程で歩けたわけではありませんが、9月10月で本当に挽回出来ました。 この常念岳・蝶ヶ岳周回をもって、今年のアルプス遠征は終了となりました。 来年の夏こそはしっかりと思うようにアルプスを歩けるよう、暑い夏となるよう祈りたいものです。 いつもUPの遅いアルプスレポに辛抱強くお付き合いいただきましてありがとうございました。 |

|

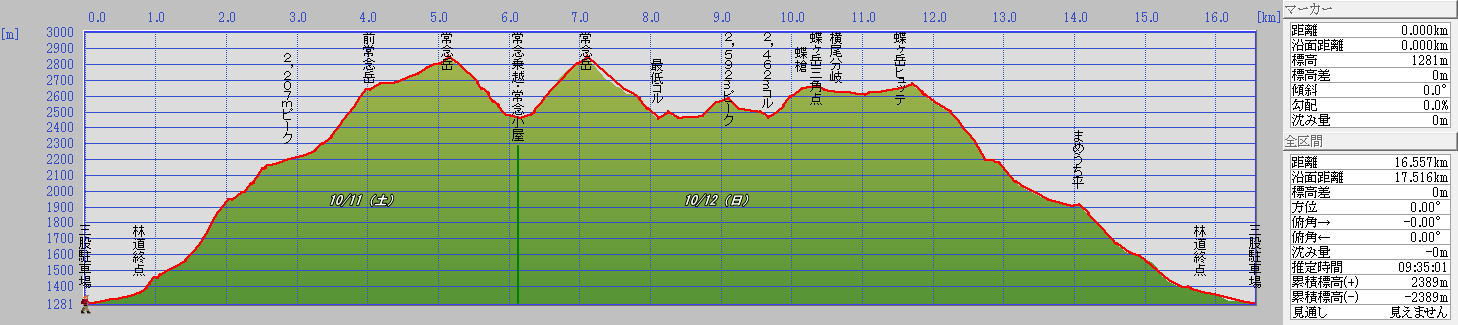

行程断面図です |

|