| 「笠新道を経て笠ヶ岳」 2015年 7月25日(土) |

|

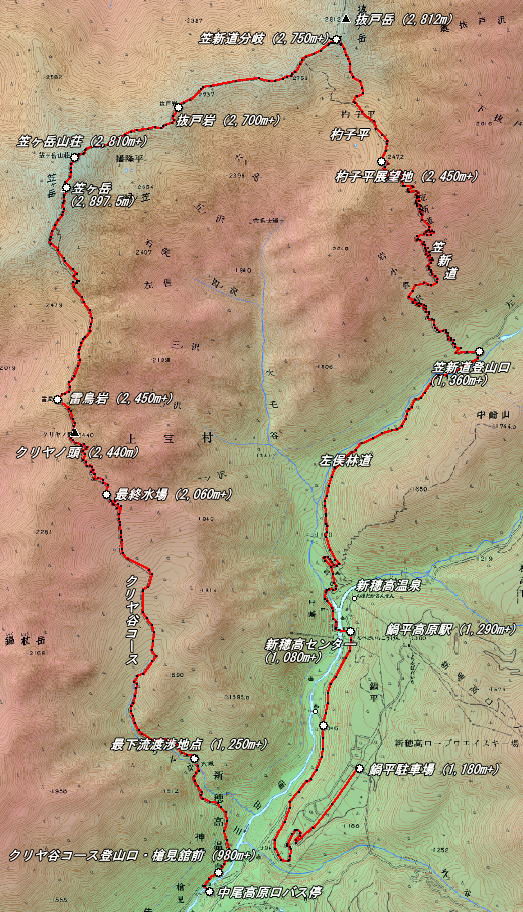

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「笠ヶ岳」 〜 はじめに 〜 2013年に2泊3日の行程で双六小屋から笠ヶ岳にかけて周回しました。 しかしその時は笠ヶ岳のテン場であまりゆっくり出来なかったこと等があって、 もう少しゆったりと笠で過ごしたいという思いが募りました。 今回は通常の週末を利用して1泊2日での笠ヶ岳への再訪が実現しました。 初めてとなる笠新道、花々が美しい杓子平など見どころ豊富な行程で、 実に新鮮な気持ちで笠ヶ岳の魅力に改めて感動することとなります。 自宅から新穂高までは約5時間。 土曜深夜1時過ぎには新穂高無料駐車場に到着。しかし既に満車となっていることに呆気にとられる・・。 こんな普段の週末でさえこの時間で満車になるのなら、 次からはもうこの駐車場はアテにしないで行程を考えたほうが無難であると痛感した。 つまりは登山口までの所要時間を短縮するためには自転車が必要だ。 今回は自転車の用意は無かったが、仕方なく前年の穂高縦走時と同じく鍋平駐車場に移動。 こちらはまだまだ余裕がある状態で楽々駐車することが出来た。 穂高縦走時には鍋平高原駅手前から下る山道を利用したが、 山道に入る前の舗装路の登りがけっこうきつかったので今回は敬遠。 距離的には遠回りにはなるが、車で登ってきた道路を下ることにする。 新穂高へ南から回り込んで、トンネルの緩い登りは我慢して新穂高センターへ向かうことになる。 しかしどこを歩くにしても所要時間は長くなるので、また仮眠時間を削る羽目になってしまった。 2:20 鍋平無料駐車場(1,180m+)出発 新穂高へのメインの道路と合流するまでは下り。それ以降は緩い登り。 笠ヶ岳への道のりはただでさえ長いことは分かっている。 歩きやすいからと舗装路では飛ばし過ぎないようにペース配分する。 |

行程概要  笠新道は笠ヶ岳登山のメインルートです。延々と急坂が連続しますが万全に整備されています。 クリヤ谷コースはコース下部において、ブッシュや倒木のためにやや荒れた箇所が目立ちます。 ※ 2015年8月15日現在、クリヤ谷コースの倒木はかなり整理されたという情報が入っています。 中尾高原口バス停から新穂高温泉まではバス、鍋平高原まではロープウェイを利用。 その後徒歩で鍋平無料駐車場に戻っています。ほぼ緩い下りで所要約20分です。 |

|

|

|---|---|

| 3:09 新穂高センター(1,090m) 長い車道歩きを経てようやく新穂高センターに到着。 後日に調べてみたら、穂高縦走の際に山道を経てここに降りてきた時と、今回の所要時間は殆ど同じだった。 時間だけをみればどちらがいいとも言い難いが、鍋平から途中まで自転車で降りるとすれば間違いなく今回の道筋のほうが早いだろう。 次回、新穂高から入山する場合は、無料駐車場が満車なのを想定して自転車を必ず用意しておくことにしよう。 新穂高センターで予め用意しておいた登山届を提出。小休止してから右俣林道へ向かう。 林道へ向かう道路は駐車禁止の表示がびっしり。2014年9月の3連休時において、ニュースにまでなった路駐がよほど強烈だったのだろう。 |

|

|

|

| 3:30 左俣林道入口 前後の数人の登山者と共に左俣林道へと入っていく。 この林道は双六〜笠周回の際にも歩いており、自分にとっては様子の分かっている林道である。 自分がこの林道入口に辿り着いた時に、ちょうどタクシーで送ってもらっていた方も居られた。 ちなみに自分は登りでは大体追い抜かれるほうで、今回も例外ではなかった。 林道を淡々と登っていく間に徐々に薄明るくなってくる。 4:30 笠新道登山口(1,360m+)到着 鍋平駐車場を出発してから2時間以上経ってやっと笠新道登山口に到着。 2年前に通り掛かった際にも気に掛かっていた笠新道にようやく挑むことが出来る。 自分とほぼ同時期に到着された男性2人組がまず先行される。 横でお話を聞いていると、やはり皆それぞれ笠新道を登ることには相当気を引き締めておられるよう。 |

|

|

|

| 4:43 笠新道登山口出発 左俣林道を離れて遂に笠新道へ入っていく。稜線に出るまで約6時間、標高差1,400mの登りの始まりだ! 胸元の地形図を見ると、笠新道の破線道は数えるのもうんざりするぐらいの等高線を越えていかなければならないのが一目瞭然。 とにかくバテないように、足運びを丁寧に、小股に、しっかり無理のないペース配分を心掛ける。 自分も元々ペースが早過ぎる傾向にあり、普段の六甲などに登っているのと同じ速さだとバテてしまうことは認識している。 |

|

|

|

| 5:08 標高1,450m地点 笠新道では一定の標高差毎に標高値を示してくれているので、小休止や行程の進み具合の目安になる。 また等高線の詰まり具合どおりに山の斜面は急だが、登山道は延々とつづら折りが続くので歩きやすい登りといえる。 とりあえず東側に並走する中崎尾根を当面の標高の目安としよう。 |

|

|

|

| 巨木の間を縫うように標高を稼いでいく 森歩きの間は単調なのかと思いきやそうでもない。 木々の隙間からは槍穂の稜線も垣間見えるし、見応えのある大木も多い。 この日はけっこう歩き始めから湿度が高くて、笠新道に登り始めるとすぐに汗だく。 自分の場合は大体1時間に1回の割合で休憩を入れることにしている。 |

|

|

|

| 6:04 標高1,700m地点 登り始めから1時間20分ほどで標高1,700mを越える。 そろそろ軽く疲労を感じ始めてくるが、稜線に出るまではあと1,000m登らなくてはならない。 |

|

|

|

| 6:26 標高1,800m地点 ゆっくりではあっても、確実に標高は上げてきてるのが目に見えて分かるので励みになる。 しかしまだまだ先は長い。 この辺りで既に何人もの方に道を譲りながら登ってきたが、 考えてみれば自分にとっては撮影も小休止の良いきっかけになっている。 足を止めるだけでだいぶ気分が変わるものだ。 |

|

|

|

| 次第に展望が開けてくるようになる 標高1,800mを越えてしばらくすると、草付の斜面をトラバースするようになってくる。 出発地の新穂高や、槍穂の稜線、高さが同じくらいになった中崎尾根を眺めて、稼いだ標高を実感出来る。 |

|

|

|

| ササユリ? 笠新道沿いにも花はたくさん咲いていたが、中でも最も目立っていた。 やはり花があるだけで気分が変わるものだ。 前回、笠に登ったのは10月の初雪が降った頃だったので、その時とはまるで違う雰囲気を味わえている。 |

|

|

|

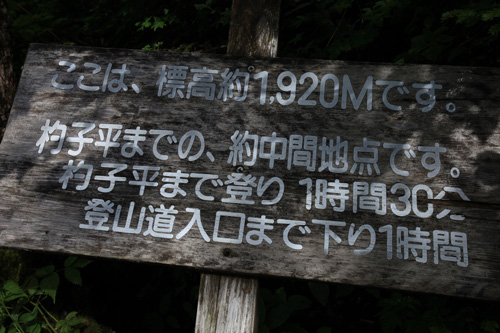

| 7:02 標高1,920m地点 もうすぐ標高2,000m越えということで、笠新道もだいぶ行程が進んできた。 しかし杓子平までまだあと1時間30分・・。まだまだ先は長い。 |

|

|

|

| 標高2,000mくらいの草原 次第に背の高い木々が少なくなり、より広い展望を得られるようになってくる。 写真では分かりにくいが早朝の薄暗い時に歩いた左俣林道が遥か眼下に、 そして低くなった中崎尾根の向こうには新穂高ロープウェイの終着駅である西穂高口駅が見える。 杓子平に到達するのはそう遠くないのではと感じ、ちょっとテンションが上がってくる。 この展望を眺めながら小休止を入れたが、通り掛かられる方々も登りが長い長いと口々に言われていた。 |

|

|

|

| 7:23 尾根に乗った 笠新道を歩き始めてから初めて尾根に乗ったところとなった。 見上げると杓子平の縁にあたるような稜線が見えるが、見えてきてからが長いことは経験上感じている。 それでもきれいに咲き乱れる花々には相当励まされた気がする。 |

|

|

|

| 7:43 標高2,100m地点 | 8:14 標高2,200m地点 |

次第に大きく見えてくる槍・穂高の眺めにも励まされつつ、2,100、2,200と着実に高度を上げていく。 しかし笠新道を登り始めてから既に3時間。やはり疲れもはっきりと感じられるようになってくる。 |

|

|

|

| 着実に高度を上げつつも、あまり変わり映えのしない景観がしばらく続く 頭上にずっと見えている岩塔を目標に見立てて登っていく。 この頃より次第に雲が切れ始めて、強い日差しが当たるようになって体感温度も一気に上がる。 天候の悪化は避けられそうだが、この暑さはけっこう堪える。 杓子平に出る直前のこの辺りが最もしんどかったような気がする。 |

|

|

|

| だいぶ前から見えている稜線が次第に近づいてくる。 この頃より下りの方々と時々すれ違うようになり、励まされつつ登っていく。 テント泊装備は大変でしょうと、お声掛けまでいただいてありがたい。 でも仮に山小屋装備であっても笠ヶ岳は楽に登れる山ではないだろうなと思う。 そしてこの後まもなく細い尾根を乗越すと、いきなり感動ものの絶景が目の前に広がってくる! |

|

|

|

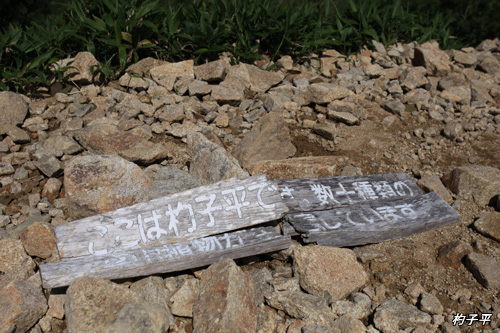

| 9:23 杓子平へ入ったところの広場で小休止(2,450m+地点) 笠新道を登り始めて4時間30分で遂に杓子平に入った!! 眼前にはいきなり笠ヶ岳とその稜線、そして杓子平のカール地形が目に飛び込んでくる。 それまで東向きの斜面で風もあまり通らずに暑かったのが、一気に空気が変わったようだ。 目にも鮮やかな緑と広大な花畑があまりに美しい。仮にここでテントを張れたら最高だろうなと思った。 いやいや、でも笠のテン場の素晴らしさも分かっているので、まだまだ先へ進まなければならないと気持ちを切り替える。 杓子平に入ったことでがらっと気分が変わるが、主稜線に到達するまでの標高差は400m近くある。 まだまだここで気を抜くわけにはいかない。 |

|

|

|

| まさに山上の別天地を思わせる杓子平 夏の笠ヶ岳は本当に魅力的だ! 9:35 小休止を終えて出発 ここからは杓子平の草原の中を緩やかに登っていく局面となる。 周囲の景観を楽しみつつ、しばらくは散策気分でのんびりと歩くことが出来る。 |

|

|

|

| 笠新道のハイライトといえる杓子平の草原歩き 稜線に近づくまでは緩い登りがしばらく続く。花畑の光景を楽しみつつ、写真撮影も行いながらゆっくりと歩いていく。 仮に頭上の主稜線を北へ向かうと、今回の行程では訪れない秩父平のカール地形も観ることが出来るが、同じような美しい光景が広がっているだろうか。 |

|

|

|

| 10:30 次第に再び急登となる笠新道 主稜線が近づくにつれ、徐々に急坂が目立つようになってくる。 前後の方々も適度に小休止を入れつつ、喘ぎながら登るようになる。 自分の場合も既に出発してから8時間超経過しており、この辺りは本当にしんどかった。 杓子平から標高差400m弱の主稜線がこれほど遠く感じることはなかったと思う。 |

|

|

|

| じわりじわりと近づく主稜線 いわゆるニセピークというか、ゴールと見えたところが違っていたという場面もあって精神的に余計な疲労を感じてしまうところも。 直前までどこが主稜線なのかがはっきりと把握出来ず、とにかくもどかしい登りだったように思う。 |

|

|

|

| あの登り詰めた先には主稜線が待っているだろうか アルプスはどこを登っても楽ではないと毎回感じるが、笠新道は格がまた違うと体感した。 これ程のハードなルートなのに、北アルプス三大急登に入っていても不思議ではないような気がする。 少なくとも三大急登に入っている燕岳の合戦尾根よりは遥かにしんどいと思う。 ちなみにこの三大急登のうちの一つ、裏銀座のブナ立尾根に後日挑むこととなる。 |

|

|

|

| 11:16 ようやく主稜線に到達! 長かった〜!! 主稜線に乗った途端、遮るものなしに笠ヶ岳の雄姿が目に飛び込んでくる。 自分の記憶にある10月の笠とは違い、やはり鮮やかな緑が印象的だ。 笠の山容も素晴らしいうえ、笠新道を踏破したことに対して感涙ものの達成感と感動を覚えた! 笠新道に取付いてから、実に6時間30分ほども掛かった長い道のりだった。 双六小屋から縦走してきた時もなかなか大変だったが、笠新道を一気に突き上げてきた後だけにまた気持ちは格別だ。 とはいえ、笠新道の急登の果てに辿り着いただけに、とりあえず息を整えておきたい。 適当な岩に腰を下ろして脚を休ませておく。 稜線上から僅かに西側に下がったところを縦走路が通っており、双六〜笠間を歩かれているらしい登山者が時折行き交っている。 11:34 小休止を終えて出発 稜線上から少しだけ下って縦走路と合流。 ここからは2年前にも歩いたことのある主稜線上の縦走路を辿っていく。 笠ヶ岳は一旦、稜線上に到達してしまえば、山頂までの標高差はそれほど大きくはない。 但し一部は短いものの急登も残っているので、見た目以上に踏破には時間は掛かると感じる。 |

|

|

|

| 稜線上より杓子平を見下ろす 稜線上からは眼下に広大な杓子平を見下ろすことが出来る。 2年前に踏破した際に同じ光景を見ているが、その時は晩秋の枯草の薄茶色の草原が広がっていた。 その中に一筋はっきりと見える笠新道。あの時、夏に笠新道を歩いて杓子平を通過したいと思ったのも再訪した動機の一つだ。 杓子平は単なる通過点ではなく、その光景を見るためだけにも笠新道を登る価値はあるのではないだろうか。 |

|

|

|

| 笠への稜線上からの景観 主稜線では森林限界を越えた大展望の広がる尾根歩きがまた楽しみ。 西側には自分にとって全く未踏の北アルプス最深部の山々、そして東側には遥か眼下の谷底にある新穂高温泉中心街が手に取るように見える。 そして一段高いところには今回の山行の出発地である鍋平駐車場。これまで踏破してきたその標高差と距離に自分でも圧倒される。 |

|

|

|

| 極上の稜線歩きを満喫出来る笠ヶ岳 次第に近づいてくる笠を見やりつつ、爽快な稜線歩きを満喫出来る。 しかしどんなに素晴らしい稜線でも雲が沸いてしまえば台無しになってしまう。 この日もガスが上がってくる気配はあり、午後遅くには視界無しの状態になっていた。 笠のハイライトである稜線歩きを楽しむためにも、昼頃までには稜線に到達するよう出発時刻を設定することを強くお薦めしたい。 |

|

|

|

| 12:24 抜戸岩 段々大きくなる笠に見とれつつ、緩やかにアップダウンする稜線を歩いていると、抜戸岩が登山道上に立ちはだかるように見えてくる。 登山道は抜戸岩の巨岩の間を抜けていく。穏やかな場面の続く笠の稜線において、抜戸岩は良いアクセントになっている。 |

|

|

|

| 笠に向けて最後の急坂が見えてくる 抜戸岩を通過し、小さなアップダウンをこなすと、遂にテン場に至るまでの最後の急坂の全貌が見えてくる。 笠新道分岐からの主稜線は全体的に穏やかな地形が続く中で例外的な急坂といえる。 でももうこれが最後のひと踏ん張り。この急坂に耐えればテントを張れる、という心意気でゆっくりと登っていく。 なお稜線より東側には、緑ノ笠越しの遥か眼下に鍋平駐車場が手に取るように見える。 あそこから歩き始めて本当に長い道のりだった。ゴール直前の今、何ともいえない達成感に浸ることが出来る光景だ。 これも逆に言えば無料駐車場が満車だったことが、達成感がやや増した要因といえるだろう。 |

|

|

|

| 12:55 笠ヶ岳山荘・キャンプ指定地到着 最後の急坂をようやく終えると、遂に待望の笠のテン場に到着!! 深夜2:20に鍋平を出発してから10時間30分。今回は本当に長い長い山旅だった。 それでもかなりの早発のおかげで、雲で展望が利かなくなる前に何とか行程を終えることが出来た。 テン場はまだまだ空いており、自由に場所を選ぶことが出来た。 今回は地面が平らで山小屋に少しでも近いところを見極めて選んだ。 ペース配分はしっかりと出来たかと思うけど、しばらく身体を休ませてからテントを張ることとした。 この後やらなければならないことは、笠ヶ岳山荘と小笠へ立ち寄ること。笠の山頂は明日朝に回してもよい。 このテン場でゆっくり過ごしたいと思ったことが、笠を再訪した最大の動機だった。 テン場で長く過ごすためには早発・早着は必須といえる。 |

|

|

|

| ポップコーンを頬張りながら槍穂を眺める テントを張り終えた後、大好物のポップコーンを頬張るのが楽しみになっている。 それに加えてここは槍穂の眺めが抜群。 この景観を眺めながらポップコーンを食べたのが、自分にとって急登に耐えたご褒美であり、また最高に贅沢な時間だ。 午後はちょっと雲が多くなってきて、槍穂の稜線が隠れ気味にはなったが、おかげでテント内が暑くならず快適に過ごすことが出来た。 テン場の横にはまだたっぷり残雪が残っていたおかげもあるかもしれない。 |

|

|

|

| 笠ヶ岳山荘(2,810m+) | 前回は立ち寄るのを忘れていた小笠へ |

ポップコーンで元気になってから、60mほどの標高差を登って笠ヶ岳山荘へ。 前回、10月に来た時には全く見られなかった雪が、テン場と山小屋の間の登山道上に残っていた。 笠ヶ岳山荘ではテン泊の受付や水の補給を行い、まずは2年前には行き忘れていた小笠へ向かう。 小笠は笠ヶ岳山荘の北西側に寄り添うように存在するミニピーク。 ルートは笠ヶ岳山荘前のテラス北端から始まっている。 なお周囲には小笠を示す指道標は全く無い。 一見するとまるで工事現場に無造作に積み重ねた石材の山。小笠へあえて立ち寄る人は少ないのかもしれない。 マイナールートであるのを示すかのように、小笠は浮石がかなり多い。 笠ヶ岳山荘からは僅か標高差20mの登りではあるが、慎重に足を運んでいく。 |

|

|

|

| 小笠山頂(2,830m+) 曇天で涼しく、汗を流す間もなく広い小笠山頂に到着。 山頂はケルンというか、卒塔婆のような石積みが数か所で置かれ、まるで行場のような雰囲気。 笠を再興した播隆上人もここで過ごしたのだろうか。 正面には笠の山頂へ通じる登山道をひっきりなしに登山者が行き来する様子が見えるが、 自分が滞在していた15分くらいの間に小笠へ登ってこられてきた方はいなかった。 なお小笠からは北西に大きな尾根が伸びており、一見すると歩きやすそうに見えるが、 現在公式に登山道があるのは主稜線以外には笠新道とクリヤ谷コースのみとなっている。 笠はコースバリエーションが少ないのがちょっと残念なところだ。 小笠から様子を伺っていたが、笠の山頂は雲が沸いたり切れたりの状態。 どのみち明日の朝に山頂を踏んでクリヤ谷コースへ向かうので、今日はこの後はテントに戻ってゆっくり過ごすことにした。 |

|

|

|

| 槍穂の稜線を眺めつつ、夕刻の時間をまったりと過ごす 夕方遅くなってくると段々と雲が少なくなってきて、槍穂の稜線がクリアに見えるようになってきた! ここはゆったりとテントで過ごす時間に順光で槍穂を眺められるという点がたいへん好都合。 出来れば蝶ヶ岳に続いて母を笠へも案内したいが、笠新道の長い急登を考えると連れてくるのは躊躇してしまう。 |

|

|

|

| 槍の穂先に夕日が当たって、周囲からも歓声が沸いていた | 奥穂はやはり堂々としている |

昼過ぎにテン場に到着してから、狙いどおりにまったりとテントで過ごすことが出来た。 夕日に照らされた槍穂を存分に眺めてから19時前には就寝。 昨夜は全く寝ていないうえに金曜の激務の疲れも加わる。そして鍋平から笠まで登ったおかげで非常に寝つきが良かった。 明日は日の出を笠の山頂で余裕を持って迎えるため、 またクリヤ谷コースを経て昼頃には下山したいので起床時刻は1時30分とした。 |

|

2日目 「再びクリヤ谷へ」と続きます。 |

|

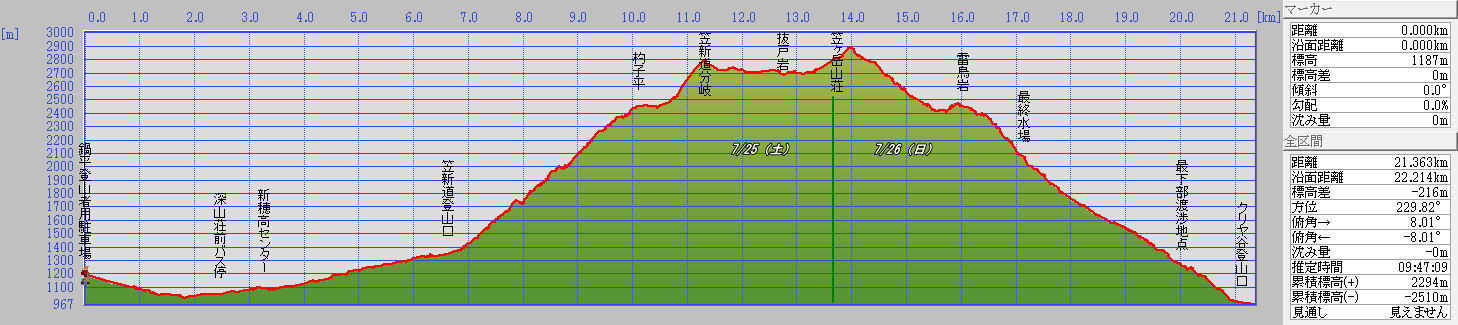

行程断面図です |

|