| 「東床尾山」 10年10月 7日(木) |

||

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「出石」、「直見」 参考文献 : 神戸新聞総合出版センター 【 ふるさと兵庫100山 】 〜 はじめに 〜 今回は有名な東床尾山に初登頂です。 無難にガイドブック推薦の通りに時計回りでサークルトラックを歩きました。 結果、あらゆる意味でこの順路で歩くのが良いと感じました。 そして東床尾山山頂では期待通りの感動の展望が待っていました。 |

行程概要 (山中のルートは不正確です) |

|

|

|

|

|---|---|---|

| 9:21 東床尾山登山口出発 西床尾山登山口周辺には、まとまった駐車スペースは無いようだったが、 こちらには十数台は停められる模様だ。 糸井の大カツラまでは車が入れるようだが、ここからはダートロードだし距離もたいしたことはない。 現地の案内板もここで駐車することを推奨している。 比較的最近、新しい峠越えの舗装林道が開通したようで、和田山から続いてきた舗装路は更に東へ向かっている。 鉄鈷山を含めて歩く場合は活用出来るようだが、今回の山行では不必要だ。 糸井の大カツラまで近いが、それは後回しにして、とりあえず西床尾山登山口である羅漢の谷入口へと向かう。 ここからなら緩い下りで楽々辿り着ける。 |

||

|

||

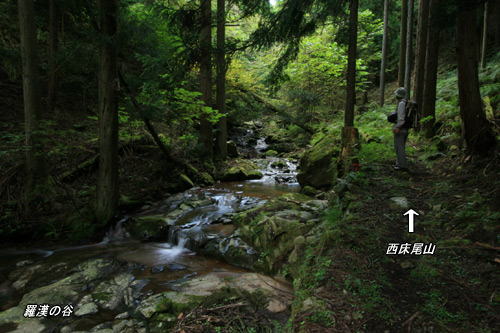

| 9:29 西床尾山登山口(羅漢の谷入口) 案内板が無ければ見落としてしまいそうな狭い入口になっているが、 羅漢の谷は西床尾山へ導いてくれる長い谷である。 道中の見どころも多いようだし、遡行が楽しみな谷だ。 岩場を一越えして谷に突入していく。 なおここから更に下流200mには不動の滝があり、帰路に立ち寄る予定だ。 |

||

|

||

| 羅漢の谷 登山口だけは狭くて、入渓するのを躊躇させる印象があるが、中に入れば清流に癒される心地良い空間だった。 下流部分はしばらく左岸を緩やかに登っていく。沢床に降りるところもなく、比較的歩きやすいトラックが続いていた。 |

||

|

|

|

| 9:51 鉱山精錬所跡地 鉱山精錬所があったことを示す案内板がある。 一目では全く痕跡が分からなかったが、少し上流方向には構造物の基礎になっていたらしき石垣がある。 但馬で歴史ある鉱山といえば生野や明延が有名だが、この床尾山に金山があったとは全く知らなかった。 |

||

|

||

| 10:01 坑道跡 精錬所跡を過ぎると、今度は羅漢の谷に沿って坑道跡が点在している。 最初は横穴かと思ったが、これは上流側にすぐ出口があるようで日が差している。 この後縦穴も現れるので足元には要注意のところだ。 やまあそさんのように洞窟を探検したいが、単独では何かあったら一巻の終わりなので、 入口から覗き込むだけにしておこう。 |

||

|

||

| 10:07 ダイゼンの滝のある支谷へ突入 最初は左岸沿いの歩きやすいトラックだったが、だんだんと渡渉や岩盤、ガレを歩いたりと変化に富んだ道程になってきた。 そしてだいぶ歩いたと感じたところで、支谷と滝があることを示す案内板が現れる。 殆ど手付かずのように見える険しい支谷が右手に展開しているが、ダイゼンの滝見たさに突入していく。 尚、現地の案内板では“らいでんの滝”となっているが、前述の和田山観光協会設置のガイドマップでは “ダイゼンの滝”と記載されている。このレポでは観光協会の呼称に統一したいと思う。 |

||

|

||

| 10:12 ダイゼンの滝、の手前にある小滝 歩きやすそうなところを選んで遡行していくとまもなく滝が見えてきた。 もう着いたのかと一瞬思ったが、落差10mの割りには小さいなと感じた。 その疑問の答えは右岸側の斜面に設置されている長い残置ロープで解消された。 まだ奥に目指すダイゼンの滝はあるようだ。 ロープをよじ登り、足場の悪い支谷を遡行していくと・・ |

||

|

||

| 10:21 ダイゼンの滝(落差約10m) 行く手を塞ぐかのようにダイゼンの滝が現れた。 3段くらいに分かれて落ち、また各段には程好く草が生えていて、まるで日本庭園にあるかのような滝だった。 期待していたほどの水量ではなかったが、これはタフなルートでも立ち寄る価値は充分にあったなと満足した。 支谷は下りのほうが要注意。岩盤上など滑りやすいところが多いのだ。 かなり脚力と神経を使う寄り道だった。 10:36 羅漢の谷本谷へ戻る ひと仕事終えたかのようだった。でももう一つ寄り道するところがあるなと気合を入れ直す。 |

||

|

|

|

| 羅漢の谷 支谷の遡行はけっこう大変だが、羅漢の谷本谷はその美しい渓谷美を充分に堪能しながら歩くことが出来る。 特に危険な箇所は無いように思えるが、基本的にこの谷の遡行は登り方向で歩くのがベターと思われる。 |

||

|

||

| 10:57 甌穴のある支谷へ突入 まもなく再び右手に支谷が現れた。先程のダイゼンの滝の支谷と同程度の規模と渓相だ。 しかし今度は案内板は何も無かった。でも僅かに見受けられたマーキングと踏み跡を見つけ、 上流に目指す甌穴があるだろうと予想して突入していく。 この支谷もダイゼンの滝の支谷と同じく足場がかなり悪い。 滑りやすい沢床、柔らかい山肌に注意して遡行する。 ルートはあるような無いようなといった感じだが、要所要所のマーキングは不足していない。 |

||

|

||

| 11:04 滑滝に突き当たる 左岸の山腹から沢床に降りてきたら、滑滝に突き当たってしまった。 滑の床に甌穴らしき窪みが見受けられるが、ガイドブックで見たのとちょっと違うような・・。 この辺りの足元は非常に滑りやすくて、少しの油断で転倒は免れない。 背後の滑滝も直登は無理のようだ。ふと見渡すと、すぐ下流側に右岸から登っていくルートを見出した。 ダイゼンの滝の支谷でも見受けられた長いロープが再び登場だ。 |

||

|

|

|

| 11:12 甌穴 ロープを登りきったところから山腹を横切ると、前述の滑滝を上から見下ろすアングルになった。 すると、滑滝の上に隠れていた目指す甌穴を発見! 本当に岩盤がえぐられて窪んでいる。見ていると何だか吸い込まれそうだ。 真夏ならば行水でもしたくなるが、足を滑らすと滑滝が滑り台として下に控えている。 見応えはあるものの、なかなかに厳しい地形条件にある見どころだった。 ダイゼンの滝、そして甌穴。支谷にある見どころを全て無事に踏破。 この2つの支谷は、それぞれ足場が悪いところが多かった。気軽に立ち寄るというにはちょっと無理がある。 理想を言えば、渓流シューズと確保用のロープがあれば万全かと思う。 そして、西床尾山への登りの途中に立ち寄るべきかもしれない。 自分の性格に当てはめると、下山中では寄り道も億劫になってしまう可能性は高い。 11:24 羅漢の谷本谷へ戻る 見どころ満載の感のある羅漢の谷だが、これで目ぼしいスポットは全て見たことになる。 あとは急坂で有名な西床尾山へ登るのみとなる。 |

||

|

||

| 羅漢の谷上流 流れは細くなってきたが、まだまだ渓相はしっかりしている。 上流に入っても両岸を行ったり来たりする。マーキングの見落としに注意。そして踏み跡の行方に気を配る。 いつ尾根に取り付くのかなと考えながらの登りだった。時折コンパスを見ていたが、いつの間にか真西を向いていた。 11:39 尾根に取り付く 右岸側から支谷が合流してくるのが見えたが、その手前から急な山腹を登り始めた。 2時間近くにわたって沿って歩いてきた羅漢の谷ともここでお別れとなる。 |

||

|

|

|

| 西床尾山へ急上昇 噂に違わぬ急登で、見る間に羅漢の谷が下方に遠ざかっていく。 支谷で相応の脚力を使ったのか、急登はすぐに息が上がってきた。 2度、3度立ち止まっては小休止することが必要だった。 はじめは単なる斜面だったのが、いつの間にか両側が切れ落ちてきて、 尾根の形状がはっきりしてくる。 急な尾根だったが、中腹では少し緩やかになって一息付けるところもあった。 そこではザックを下ろして小休止。 登るにつれて木々越しではあるが、東西の床尾山をつなぐ尾根がその姿を現してくる。 東方には初めて見る東床尾山。まさに疲れも吹き飛ぶ思いがする。 やがて尾根よりも高くなってくるが、目指す西床尾山はそれよりも高いので、 もう少し辛抱して登らなくてはいけない。 |

||

|

||

| 12:13 西床尾山山頂(843m)到着 尾根に取り付いてから約30分で急登をこなし、遂に西床尾山山頂に到着。 木々がまばらではあるが散在していて、全開ではないものの周辺の景観をある程度楽しむ事が出来る。 ピークの南方には電波施設らしきものが見えるが、あれがやまあそさんの辿られた 奥山方面から登ってくる尾根のゴールになるようだ。 |

||

|

|

|

| 西床尾山山頂 予想よりも東床尾山側が手入れがされていて、広く見渡すことが出来た。 急登の苦闘の後に、初めて遮るもの無く東床尾山を眺める。左右対称のどっしりした山容だ。 この後吊り尾根を通って初めてあのピークに立つことに、いやがうえにも期待が高まる。 他の方角は木々のフィルター越しにという感じだが、麓の町並もよく見えている。 今日の表題にもあるように、大展望を得られるという東床尾山が主峰扱いになっているのだが、 標高はこちらの西床尾山のほうが若干ではあるが高い。但し三角点が無いのが残念だ。 東床尾山山頂での滞在時間の確保のため、こちらでは短めの滞在で出発とする。 昼食の半ばを平らげて急登の疲れを癒し、吊り尾根歩きに備えよう。 12:28 西床尾山山頂出発 |

||

|

||

| 西床尾山から東床尾山へ 西から東へと弓なりに伸びる吊り尾根を歩くことが、東床尾山のピークに立つことと同じくらい楽しみにしていた。 西床尾山は羅漢の谷からの登路にあたる東斜面と逆の西斜面は急だが、南北に連なる縦走尾根は緩やかである。 写真ではこれでも最も傾斜の増した辺りであるが、大部分はごく緩いアップダウンで終始する極楽尾根だ。 あまり視界が開けるところは無いようだが、尾根歩きの楽しみの一つである地形読みを試みながら東床尾山を目指す。 |

||

|

||

| 12:44 780m+ 弓なりにカーブしながら東床尾山へ向かうので、徐々に先程まで居た西床尾山が見えてくるようになる。 行く手には東床尾山も木々越しに見え出すが、到着までにはまだそこそこ距離がある。 途中にはいくつかのミニピークがあるが、この辺りがその1つめの780m+ピーク。 ほぼ南北に細長く伸びるピークで、2箇所で780mの等高線が閉じている。 見ての通りにほぼ水平道であり、あまりピークらしくはない。先程までの急登の労苦の後だから、歩いていても快適そのもの。 前回賑やかな六甲縦走路を歩いただけに余計に感じるが、床尾山の尾根は本当に静寂に包まれている。 時折吹き抜ける風の音、そして鳥や虫の音。純粋に自然の中を歩いているという充実感に浸ることが出来る。 対照的に一際クマ鈴の音が大きく響いている気がする。 |

||

|

||

| 12:50 781mピーク ごく僅かなアップダウンを経て、この辺りが781mピークだろうか。 南北に細長い一つめの780m+に比べて、781mピークを表している等高線は小さく閉じている。 ちなみに、東西床尾山の間の同尾根上には、標高点が記されているピークはあと1箇所ある。 781mピークを過ぎると、しばらく緩やかな下りが続き、あまり目立たない地形ではあるが一応最低コル通過となる。 |

||

|

||

| 12:59 720m+コル付近 720m+最低コルに降り立つが、その等高線のまましばらく続く。 間に1箇所で小さく等高線の閉じたピークがあるが、あまりメリハリのない中間部分だ。 その間で北東から東へと向きを変えることを意識して歩いた。 |

||

|

||

| 13:05 720m+ 同720m+付近を歩いているところ。尾根のほぼ全線にわたって、ご覧のような素晴らしい尾根の情景が続く。 目立つ支尾根も無いので、時折現れるマーキングも全く必要が無いような気がする。 2時の方向には、木々越しに目立って見えるピークがあるが、あれが東床尾山の南に控える821mピークのようだ。 最低コルは過ぎつつあるので、これからは約100mではあるが登り返しが待っている。 |

||

|

||

| 13:14 780m+ピーク きつくもなく緩くもないくらいの登りを経て、780m+ピーク(等高線は閉じていない)に到達。 縦走尾根のトラックは、シダが目立つピークを避けて、北東から南東へと向きを変える。 ここは821mピークから派生する尾根の肩にも当たるところで、それほどきつくはないがもうひと登り必要である。 |

||

|

||

| 821mピークへ向けて最後の登り しばらく続いた登りも、ここで一段落となる。 振り返ると遠くなった西床尾山がちょうど逆光気味に見えている。 |

||

|

|

|

| 13:20 821mピーク 登りついたところが、分岐点ともなっている821mピーク。糸井の大カツラから入山すると、ここに登ってくる。 今回は逆に下山時にはここまで戻ってきて、糸井の大カツラへと下る予定である。 821mピークから東床尾山までは、ほぼ南北に向きを変えた縦走尾根をもうひと歩きだ。 |

||

|

||

| 未踏の東床尾山を目前にして気が急く思いだが、まだ途中で等高線の閉じたピークが2箇所ある。 でもこの区間のアップダウンは最大でも約30mだ。ゆったり登ってもすぐに終わる。 地形図はよく見ていたつもりだったが、この辺りで行く手が明るくなってきて、遂に東床尾山山頂に着いたのかと思った。 |

||

|

||

| 13:32 820m+ピーク 到着直前、目指すピークに着いたのかと早合点した820m+ピークを通過。未踏の自分には「ニセピーク」となった。 でも行く手には今度こそ正真正銘のピークが既に見えている。あとひと頑張りだ。 この820m+ピークも分岐点になっていて、北山麓にあるらしい小滝へと向かうことが出来るようだ。 ここには小屋もあるが荒天時に使用出来るものかどうかは、現地に何も表記が無く分からなかった。 |

||

|

||

| 13:39 東床尾山山頂(839m)到着 820m+ピークを過ぎるとまもなく森が途切れ、前方には今度こそ間違いなく山頂が目の前に現れた。 未踏の山で味わうこの瞬間はいつも何とも言えないものがある。 東床尾山は本当に全方位に展望が広がる素晴らしい山頂だった。 急坂を喘いで登った西床尾山が、手前のミニピーク越しに上辺だけが見えている。 登山を開始してから4時間超。時計回りで歩いてくると、達成感も増すように思う。 タイミングも昼下がりであり、どなたか居られるのではと思ったが、 結局、山頂滞在中はもちろん、今日一日中誰とも出会わなかった。 それでは、東床尾山山頂での至福のひと時を過ごそう。 |

||

|

||

| 東床尾山山頂(839m) 山頂の広場の周囲は低い草地のみであり、視界を遮るものが全く無い。 これまでの疲れを帳消しにしてくれるかのような感じだった。おまけに風格のある一等三角点も鎮座している。 兵庫最高峰の氷ノ山も素晴らしかったが、周囲に高い山が無い東床尾山のほうが更に景観が広がって見える。 これまで主にスキーで数え切れないくらい但馬に来ているが、馴染みの地方を初めてのアングルで見渡すことが出来て感動的だった。 各所をクローズアップしてみると下記の写真になる。 |

||

|

||

| 北方、豊岡方面の景観 一つ山里を隔てて、有子山城跡のある城山がよく見える。 以前から郷土史好きだったので、10年以上前になるが登城したことがある。 山上には竹田城には及ばないものの立派な石垣が残っている。 有子山城は室町〜戦国にかけて但馬をはじめとする山陰一帯を支配した山名家の最後の本城として知られている。 あの城を羽柴秀長率いる織田勢によって攻め落とされ、最後の当主だった山名祐豊は出奔したとされている。 しかし、本城としての有子山城の生命は10年にも満たず、少し北にあり長らく本城であった此隅山城を秀吉に落とされたために急遽築城されたものである。 此隅山城はもっと低い山にあるがまだ行ったことがなく、そのうちに行かなければいけないリストに入っている。 ちなみに、後年に一門の山名豊国が関ヶ原で東軍に参じたことにより、但馬村岡に1万石が与えられ、山名家は一応大名家として明治まで残ることになる。 室町幕府の中核だった三管領四職の中で、戦国時代を経て家名を保てたのは、山名家と京極家だけだったことは着目するに値することと思う。 郷土史の視点から見ると悲しいことだが、四職の一つで山名家の宿敵だった赤松家は関ヶ原で西軍に付いてしまい改易となっている。 最近、兵庫の郷土史の中では著名な人物である黒田官兵衛(元赤松家被官の小寺家の家臣で、後年秀吉の軍師)を大河ドラマに、という活動がされているようだ。 いつも同じようなところにばかりスポットが当たってきたから、たまには目先を変えてみるのも良いかと思う。 有子山城に隠れる格好になっているが、北の山麓には出石の町がある。しばらく行っていないが、名物のそばが美味しかった。 山麓に出石城があるが、近世に入ってからの城であるので、中世のほうに興味が偏っている自分には注目すべきところが無かった。 細く連なる豊岡盆地を縫うように円山川が北へと流れている。ここから見ると「但馬の母なる川」という形容がぴったりだと思う。 豊岡の向こうにはトンボと一緒に来日岳が見えるが、あの山もいずれ登ってみたい山の一つだ。 写真ではうっすらとしていて少し分かりにくいが、肉眼では奥には日本海がしっかりと見えていた。 改めて海が近いことを感じさせられる。 |

||

|

||

| 神鍋高原遠景 西方には、自分にとって最も馴染み深い高原が見える。スキーシーズン終了以来ほぼ半年ぶりに神鍋を見て嬉しい気持ちになる。 午前中の順光の元だともう少し見やすかったかもしれないが、それでもうっすらとゲレンデの形が見えている。 万場ファンにはお馴染みの、最上部の“トライアングル”が見えていることにすぐに気付いた。 右隣の奥神鍋は山影に入っているらしく見えない。 万場の左には昨シーズンを最後に惜しくも閉鎖された名色も細く見える。 神鍋を包み込むように蘇武岳の稜線が横に長く見えている。あの山も一度は登ってみたいところだ。 但馬ドームの白い屋根がここまで目立って見えるのが驚きだった。 横に広いアップかんなべも、大岡山の肩越しに見えた。 神鍋高原の北側に連なる大岡山と三川山が重なって見える。 今まで意識はしていなくとも、スキー場から数え切れないくらいこの東床尾山も見ていたことになる。 近年は雪不足で悩まされることが多いが、来季こそはドカ雪になりますようにと願って止まない。 |

||

|

||

| 宮津方面遠景 驚いたのが天橋立の北辺が見えたことだった。あそこには中学の時に一度行ったきりだが、こうして見ると意外に近い。 もう少し北の山からなら、天橋立の全貌が見えるところもあるかもしれない。 |

||

|

||

| 南側の景観 南側は山また山だ。近くには鉄鈷山が大きくそびえている。 東西の床尾山と、あの鉄鈷山を含めて「糸井三山」とも呼ばれているそうだ。 今回は時間的都合で断念したが、いずれはぜひあそこまで縦走してみたい。 自分の知識ではなかなか同定出来る山が無い山域だが、粟賀山だけはすぐに分かる。 但馬のどこからでもよく目立つ山で一度は登ってみたいのだが、頂上に林立するアンテナがやたら存在感を主張している。 日が当たっていると少し暑いくらいだったが、日が翳るとちょうど過ごしやすくなった。 見かける虫もトンボばかりでスズメバチは居らず、たいへん居心地の良い山頂だった。 撮影と腹ごしらえ、そして今日は持ってきていたオカリナを思いっきり楽しんだ。 久しぶりに吹いたらちょっと下手になっているようだ。普段練習する場所が無いのも問題だが。 14:33 東床尾山山頂出発 山頂に居ると時間の経つのは早い。 下山路も当然初めてのルートだが、距離である程度の所要時間は推定出来る。 でもいつまでもここに居てもキリがないし、不測の事態に備えて余裕を持って出発することにしよう。 |

||

|

|

|

| 14:47 床嶺の家 821mピークまではピストンで戻ってくる。そして既出の西床尾山への分岐を過ぎると、すぐ南でまた分岐が現れる。 下山路はここから山腹へと下っていくようだ。でもその前にすぐ南にある床嶺の家へと立ち寄っていくことにしよう。 2004年の台風で倒壊しているのは、やまあそさんのレポを見て承知していた。 再建されている可能性も考えて確認したのだが、残念ながら倒壊したままだった。 建物本体は崩壊し、屋根がそっくりそのまま地面に落ちている。 政権交代を経ても先行きのはっきりしない日本の行く末を具現化しているような気がした。 三角屋根のシェルターとして使えなくもないかもと思ったが、そのうち屋根自体が潰れる可能性もありそうなので雨避けでも使うべきではないだろう。 これを思い出していた。 (NZのケプラー・トラックで撮影。基本的に荒天時等の避難用のもの) ↓  床嶺の家跡からは先程まで居た東床尾山山頂がまだ近くに見えている。 地形図を見ると、ここから南に緩やかな尾根が西床尾山登山口付近まで伸びている。 地図上では辿れそうな印象を受けるが、現地を確認すると踏み跡らしきものは無かった。 それを見届けてから、いよいよ糸井の大カツラへ向けて下山にかかることにする。 |

||

|

||

| 東床尾山南斜面も急傾斜 床嶺の家跡のすぐ北から下るトラックで糸井の大カツラを目指す。 よくぞ道を付けたと思ったくらいの急斜面のジグザグをひたすら下っていく。 西床尾山の急坂もすごかったが、こちらから登ってもしんどいことには変わりないようだ。 でも両方の床尾山の山頂を比べたら、展望抜群の東床尾山を後回しにするほうがストーリー上盛り上がるかもしれない。 |

||

|

|

|

| 15:14 小滝 ジグザグはやがて谷に出会い、数度の渡渉を経て並走していく。 既に東床尾山によって西日も隠され、谷は薄暗く陰鬱な雰囲気が漂う。 やはり見どころ豊富な羅漢の谷を午前中に歩いて正解だった。 でもこちらの谷でも美しい渓相には変わりなく、小滝が山行の終盤を飾ってくれる。 この小滝を過ぎると、精錬所跡を通過。この山域ではいくつかの箇所で作業が行われていたという。 精錬所跡付近の東斜面が大きく人工的に手を加えられているのを見てちょっと興ざめする。 峠越えの林道が開通しているが、その擁壁に当たる部分が広く切り開かれ、明るい斜面になっているのである。 美しい谷ではあるが、この後は常に左岸上方にある林道と並走する形になる。 |

||

|

||

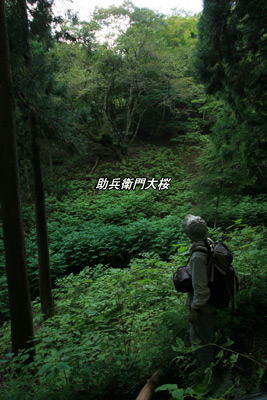

| 15:23 助兵衛門大桜 沢床を隔てて右岸に大木が立っている。 何故このような名前が付けられたのかも興味あるが、親近感?も感じられる良い名かもしれない。 何にしろ桜の時期の姿をぜひ見てみたいものだ。 大桜は見たので、残すは大カツラのみとなる。 下流方向へ進むにつれて、徐々に渓相が広がり、そして右岸に渡渉する。 この時は日が傾いて薄暗かったが、明るい時間ならばなかなか美しい光景の谷だろうと思わせる光景だった。 |

||

|

|

|

| 15:33 糸井の大カツラ到着 東床尾山山頂からちょうど1時間で糸井の大カツラに到着。 ここで純粋な山道の区間は終わりとなる。 それにしても初めて見る糸井の大カツラだったが、もう本当に圧倒的な存在感で畏敬の念を感じさせられる。 東鉢の近くにある別宮の大カツラも見事だったが、糸井の大カツラも甲乙付けがたいものがある。 ところで木の根の保護のために、周辺の立ち入りを制限しているという情報を得ていたので、 根元までは近づかずに遠めに眺めるだけにしておこう。

糸井の大カツラでは水洗式のトイレが設置されていて、とても清潔感があった。 また周辺では限られた台数だが、駐車も出来る模様。 15:47 糸井の大カツラ出発 大カツラからはごく緩やかなダートの林道を下っていく。 15:55 東床尾山登山口に戻ってきた 約6時間半をかけて東床尾山を堪能出来ました。 反時計回りだと最後に舗装路の登り(西床尾山登山口→東床尾山登山口)を残してしまうので、 この点からも時計回りで踏破するのがベターかと思われます。 |

||

|

||

| 不動の滝 西床尾山登山口(羅漢の谷入口)の下流200mのところに不動の滝がある。 付近にはお社?らしい建物と、滝の名のみを書いた標識がある。 東西床尾山の登山口を目指す狭い舗装路沿いに小滝が連続している。 不動の滝が特定の滝を指しているのか、全体を指しているのかは判然としない。 それはともかく滝群を流れる水がきれいで、本当に心洗われるようだった。 |

||

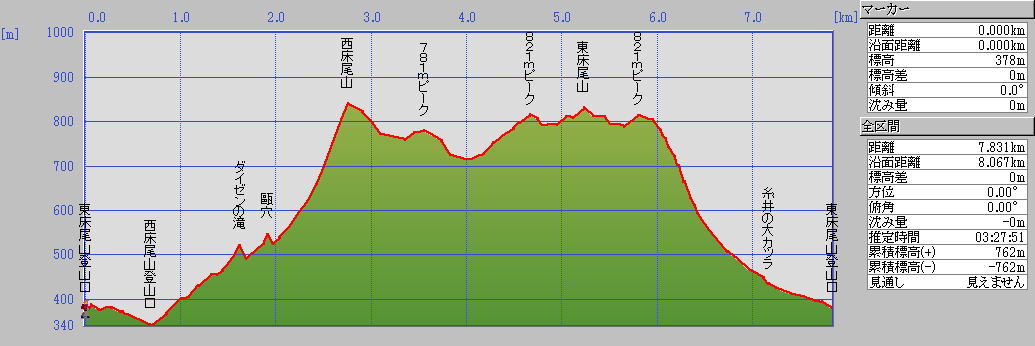

行程断面図です |

||