| 「白峰三山縦走・広河原〜北岳肩ノ小屋」 2016年 8月 5日(金) |

|

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「鳳凰山」、「仙丈ヶ岳」 2014年のお盆に白峰三山縦走を狙いましたが、この時はあいにくの天候で止む無く北岳ピストンになってしまいました。 今回は2年ぶりにこの時のリトライに挑みます。天候のほうは2週間前の剱とほぼ同様で、午前は晴れるという日が続きそうです。 前回よりは遥かに見通しが明るく、今度こそは白峰三山縦走を果たせると意気込んでやってきました。 前回は中央道経由でしたが、今回は新東名を利用して静岡県側から山梨県へ入りました。 やはり新しいだけあって、新東名は走りやすい高速道路でした。 3日間車を置いておく奈良田温泉まで、自宅からの所要約7時間。午前3時30分頃に到着。 1時間弱の仮眠を取ってから、同駐車場より広河原行き山梨交通のバスに乗車。 所要約45分で広河原に到着してから、ようやく白峰三山縦走開始です。 |

行程概要  北岳、及び白峰三山縦走の登山口である広河原ですが、南アルプス林道が一般車通行禁止のために バス、または乗り合いタクシーにてアクセスしなくてはいけません。 北岳、間ノ岳の二座までを踏んで広河原へ戻る場合は、運行本数の多い甲府駅・芦安温泉からのバスが便利。 芦安温泉には駐車場が多数あるようです。 白峰三山縦走を行い奈良田へ下山する場合は、奈良田に駐車して広河原行きのバスを利用するのがお薦めです。 但し運行本数が少ないので要注意。奈良田に駐車して順路で歩くと下山後の行動がスムーズです。 バスは深い山岳地帯を縫う林道を走るため、山行前に運行の可否を確認しておくと万全です。 初めて南アルプスを訪れた2年前は芦安からの道が土砂崩れのため、奈良田がメインの登山拠点となっていました。 |

|

|

|---|---|

| 5:45頃 奈良田温泉・駐車場(840m)より広河原行きバスに乗車 | |

奈良田温泉の北の外れにある広大な駐車場。ここに来るのは2回目。前回の2年前のお盆の時よりは断然空いている。 広河原行きのバスは始発の奈良田温泉とこの駐車場からの2箇所で乗車可能。ということで5時過ぎより5:30発のバスを待つ列に並んだ。 5:30頃、ほぼ定刻どおりに2台のバスがやってくるも、既にほぼ満席の状態…。 駐車場で待っていた全員は何とか乗れたが、もちろん自分も立ち乗りで満員電車のようだった。 バス会社は過去データを参考にして運行台数を決めているようだが、この日の場合はもう1台あれば良かったかも。 でも日によっては全員は1回で乗車出来ず、広河原から1時間30分掛けて引き返してくるバスを待たなければならないケースもあるよう。 結果からいえば、始発の奈良田温泉から乗車すれば良かったのだが、ここまでは読めなかった。 2年前はどうしてたかというと、バスに乗るつもりが偶然居合わせた乗り合いタクシーに乗車していた。 この日は平日の金曜ではあったが、北岳の人気ぶりを最初から納得出来る経験となった。 ちなみにバスはカーブの多い林道を走行するため、車長の短いタイプで運行されている。 |

|

|

|

| 6:45 広河原(1,520m)着 | |

長く感じた広河原までの乗車時間だった…。 登山を開始するまでにけっこう疲れてしまったが、これも試練として受け入れるしかない。 北岳までのルートは2年前に経験済みで、難所というところは全く無くてとにかく体力(筋力も)勝負だ。 脚の調子に合わせてゆっくり歩くことにする。 登山に先だって広河原インフォメーションセンターにて作成済みの登山届を提出。 今度こそ計画通りに奈良田まで縦走すると張りきる。 |

|

|

|

| 7:00 広河原出発! | |

ところで今日の天候は昼頃にガスに巻かれるというもので、まだ朝の今は遥か高くに北岳がそびえているのがよく見えた! ちなみに2年前も朝だけは好天だったので、広河原から見る北岳は初めてではない。 広河原には奈良田以外にも芦安温泉からのバスも着いていて、多くの登山者と共に同時に出発する格好となる。 野呂川右岸へ渡る吊り橋からも北岳がよく見えるが、山頂の周辺から雲が出ているのに気付いて何だか嫌な予感が…。(^^; |

|

|

|

| 7:08 広河原山荘 | |

吊り橋を渡ったところにある広河原山荘。周囲には広大なテン場もあって、出来ればここで前夜泊してから北岳に登るのが理想の行程といえるだろう。 バスで広河原に着いてから登山開始となるのが、自分にとっては大きなネックになっている。 南アルプスは山深いので登山口まである程度所要時間が必要な場合が多い。 それと広河原山荘は2年前に残念ながら北岳ピストンで下山してきた時、やや長い時間を休憩したところで思い出深い。 自分の場合、縦走を希望しながらやむを得ず引き返した経験はこれまでで奥穂と北岳の2回となっている。 山は天気が全てだから悪天候ならば仕方がないし、安全登山のためには無理は禁物と思う。 話をこの日に戻すと、好天の間に出来るだけ長い距離を歩いておきたいので早々に広河原山荘を出発する。 |

|

|

|

| 2年ぶりに南アルプスの美しい森を満喫する | |

広河原から白根御池小屋分岐の先までは美しく深い樹林帯を登っていく。 分岐手前がやや急な以外は序盤の足慣らしにちょうど良いくらいの登り。 意外と歩き始めは全くバス立ち乗りの影響を感じなかった。 朝の斜光に照らされた美しい森がだいぶ気を紛らわせてくれたかもしれない。 |

|

|

|

| 7:35 白根御池小屋分岐(1,660m+) | |

ほぼ標準所要時間どおりに白根御池小屋分岐に着いた。 今回もここで5分程度小休止を入れておく。 自分が足を止めている間にも多くの後続の登山者が通過していくが、大部分の方は大樺沢へ向かわれる。 白根御池小屋から続く登山道は2年前に下ったことがあるが、とにかく急坂の連続だった記憶が鮮明に残っている。 |

|

|

|

| 清々しい大樺沢沿いを登っていく | |

白根御池小屋分岐を過ぎると、登山道は大樺沢のすぐ横に沿って登っていくようになる。 時々日が当たるともうかなり暑いが、この沢沿いを歩いていると本当に涼しく登れる。 写真を撮るたびにどんどん後方からの登山者に追いつかれるが、本当にただ歩いていくだけではもったいない美しい森が続く。 しかしこの頃には早くも空には段々雲が多くなってきたのを見逃してはいない。これは肩ノ小屋までの道中でガスに巻かれそうだと覚悟した。 |

|

|

|

| ガレ場が広がる支谷を越えていく | |

不意に森が途切れるとガレ場に入っていく。この後で大樺沢左岸に流れてくる支谷を渡る。 空には段々と雲が増えてきたが、まだけっこう日も射していて暑かった…。 2年前にはこの辺りで既に曇りになっていたことを思い出すと、今日の天候のほうが遥かにマシだろう。 |

|

|

|

| 8:14 大樺沢右岸へ渡る | 山行直前まで梅雨の名残?の雨が続いていたためか水量はとにかく豊富だった。 |

支谷を渡ればすぐに大樺沢本流を右岸へ渡っていく。 稜線の空模様が気になるが、自分の気持ちとは関係なくどんどん雲が広がってくる。 大樺沢右岸に渡ってからがけっこうしんどい登りが続く記憶があったが、やはりそれは間違いなかった。 一つ一つの急坂は短くても、それの数が重なればボディーブローのように効いてくる。 段差が大きいところも多いので、どうしても筋力に頼ってしまう場面も出てくる。 大樺沢二俣までまだまだ先が長いので、適度に休憩を入れつつ登っていった。 |

|

|

|

| 9:06 大樺沢左岸へ渡る | |

山行後に画像を確認してみたら、右岸に渡った次の写真が左岸へ渡り返す場面だった。 やはり見通しの利かない森の中で、後続の登山者が控えているようだと撮影枚数を減らさざるを得ないこともあるが、 意外にしんどい右岸は早く通過してしまいたいという思惑も働いたようだ。 広河原を出発してから約2時間しか経っていないのだけど、早くもだいぶ疲れを覚えていた。 バスの立ち乗りだけではなく、間違いなく仕事疲れと睡眠不足の影響もあっただろう。 肩ノ小屋まではまだまだまだまだ長いので、橋の袂で行動食を摂ってしっかりと休憩を入れた。 |

|

|

|

| 大樺沢左岸では初めて鳳凰三山の稜線を見た | まもなく大樺沢二俣のはず。見上げると少ない残雪が谷筋に張り付いている。 |

再び大樺沢左岸を歩くようになった頃からは完全に曇り空となってしまった。 明るい谷道ではあるが日差しが無いので、けっこう涼しく登れたことが唯一良かったことだが…。 2年前は雨が降り出した辺りだが、今回はまだ大丈夫。 振り返ると鳳凰三山の稜線がよく見えていて、あちらはまだ日も射しているようだ。 ここを登るのは2回目なので、大樺沢二俣が近づいてきたのが分かる。 雨こそ降っていないが空模様は2年前とそっくり。しかし谷筋の残雪が非常に少ないことだけが2年前と大きく異なっていた。 このブッシュを分けて登っていくところで、三脚の脚の先端に被せてあるゴムのカバーが取れて無くなっていることに気付く。 数分程度しゃがみこんでカバーを探したが、今回は見つけることが出来なかった。 2年前にもう少し上の右俣コースにて、一旦外れたトレッキングポールの石突を発見出来たのだが、そういつもうまくいくとは限らなかった。 カバーは赤などのもっと目立つ色ならば、落とした時に見つけやすいかもしれないのに残念だった。 帰宅後に壊れた古い三脚のカバーを外して付け替えることで一件落着した。何でも取っておいたら役立つ経験だった。 |

|

|

|

| 10:07 大樺沢二俣(2,210m+)到着 | |

多くの方々が休憩中の大樺沢二俣に到着。 ここで左俣コースと右俣コース、そして白根御池へ向かう山腹道とに分かれる。 自分の場合は最短距離で肩ノ小屋に辿り着きたいので、今回も2年前と同じく右俣コースを選ぶ。 上方は完全にガスガスの模様で、自分は北岳との相性がよほど良くないのかとどうしてもテンションが下がってしまう。 でも2日目、3日目は好天見込みなので、今日だけは我慢して乗り切るしかない。 大樺沢二俣ではチップ制バイオトイレが設置されている。 北岳までは長い道のりが続くので、山中においては貴重な施設といえるだろう。 10:19 大樺沢二俣出発 行動食を摂ってしっかりと休憩した後で右俣コースへと進んでいく。 |

|

|

|

| 2年前の再現VTRを観ているかのような右俣コース | |

肩ノ小屋までの標高差はあと800mほどもあるのに、ここで既に疲労の色が濃かった。 この空模様なので気分的な影響もあったのだろうと振り返る。 相変わらずなかなかの急な登りが続き、時々大きい段差も現れるので見た目以上に疲れるコースだと思う。 とにかく歩幅は細かく刻んで、出来るだけ体力と筋力を消耗しないように登っていく。 右俣コースは中盤辺りが最も等高線が詰まっていて、厳しい登りが続く区間となっている。 |

|

|

|

| 中盤を過ぎるころ、やや急坂は落ち着いていく。 | 右俣コースは草原に出ると稜線まで半分は登り終えたといえる。 |

この右俣コースは何度登ってもしんどいと感じる厳しい登りが続く。 やや短い間隔で立ち休憩も入れながらでないと、息が上がってしまうくらいに既に疲れていた。 2週間前の剱岳・早月尾根を登った時のほうが遥かに調子が良かった。 今回も草原に出た辺りでザックを下ろして休憩をとるが、 既に休憩中の先着のグループの方々とは挨拶を交わすだけで精一杯の状態だった。 高山植物を鹿などの動物の食害から守るための柵沿いを歩くようになると、厳しい登りの右俣コースも後半へ入っていく。 休憩をとってもすぐに足が重くなってきてしまうが、休み休み息を整えつつ登っていく。 |

|

|

|

| 12:16 草スベリ・右俣分岐(2,740m+) | |

疲れ気味の自分にとっては今回も長く感じる右俣コースだったが、2時間近くの所要時間で登りきった。 前回同様周囲の景観は全く無いが、今回はまだ雨は降っていないし曇り空ではあっても時折薄日が射すことも。 稜線上での天候回復を期待して、お花畑の間のジグザグを登っていく。 また、ここからは白根御池から続々と登ってこられる方々と合流。 北岳は白根御池経由で2日かけて登る行程もあるが、標高差を半分に分けても決して楽な道のりではないと感じる。 |

|

|

|

| 色とりどりの花々に元気付けられてジグザグに登り詰めていく | 小太郎尾根分岐は目の前! |

下り中の方々にも稜線まであと少し!とお声掛けいただいて有難かった。 稜線直下まで緩く付けられたジグザグを登れるものの、疲労が充分溜まっている状態なので本当にマイペースにゆっくりゆっくり脚を進めていくしかない。 まもなくハイマツの向こうに稜線が近づいてくるのが分かるが、今回も2年前と同じくガスガスで残念だった。 |

|

|

|

| 12:43 小太郎尾根分岐(2,840m+)到着 | |

稜線に到達しても肩ノ小屋までまだ一登り残っている。 展望は全く無かったが、小太郎尾根分岐でザックを下ろして小休止を入れておくことにする。 ハイマツに囲まれた稜線直上に出てみると、風はさほど強くはないが汗冷えしそうになった。 そして同じタイミングで登ってこられた単独男性の方とお話しし終わった頃に遂に雨が降り始めた! すぐにそれなりに強い降りになってきたため、ちょうど下ろしていたザックからレインウェアを取り出して素早く着込む。 強い降り方だったのは幸いにもごく短い時間だけで済んだが小雨は続いていた。 レインウェアを着こんだことで大休止になったので、だいぶ元気になってから稜線歩きを始める。 13:00 小太郎尾根分岐出発 |

|

|

|

| 初めて小太郎尾根が姿を現す! | そして雨も上がってきて周囲のガスも消えていく! |

大休止した分岐から登り始めてから、まもなくガスが流れてなんと小太郎尾根の一部が見えてきた! 見た目どおりに道迷い注意の小太郎尾根の二重山稜を初めて見た。 西側の稜線に登山道が付けられていて、歩いている途中の数人の方が見える。 しばらく登っていくと行く手のガスも取れてきて、初めて周囲の景観が見えてくる! おまけに雨も徐々に止んできた。 でもレインウェアを着たり脱いだりするのは面倒だし、風冷え予防のために着込んだままで肩ノ小屋まで歩くことにする。 |

|

|

|

| 雲が流れていき、次第に雲上の世界が現れる | |

2年前は全く周囲の景観が見えなかったので、初めて眼前に広がってくる南アルプスの稜線に思わず感動してしまう! このまま回復傾向が続いてくれることを願いつつ、肩ノ小屋までの最後の登りをこなしていく。 それでも撮影しながら歩く自分のペースは遅いので、途中から後続の団体さんと抜きつ抜かれつの状態となる。 肩ノ小屋までの稜線で急な岩場が一ヶ所だけあるが、その手前で団体さんに道を譲っていただいてそのまま肩ノ小屋へ到着となる。 |

|

|

|

| 13:40 北岳肩ノ小屋(3,010m+)到着 | |

雨こそ止んでいるものの、再び濃いガスに包まれた状態で北岳肩ノ小屋にようやく到着した! レインウェアと山小屋の屋根の色が変わった(青→緑)だけで、雰囲気は再放送かと言いたいくらい2年前とそっくり。 あまり良くなかった調子もあって広河原からたっぷり6時間40分掛かった。長く苦しい道のりだった。 とにかく早くテントを張って身体を休めたい。 受付を済ませて稜線東側の最寄りのテン場に降りていくが、見た感じで8割方埋まっている状態だった。 山小屋からだいぶ下ったところではあるが、ほぼ水平に近い場所が空いていて運が良かった。 テント設営中もずっとガスっていたが、雨は全く降らずにスムーズに作業終了。 いろんな意味で長い道のりを頑張った自分自身へのご褒美として山小屋にてコーラを仕入れ、そして水などの必要物資を購入。 これでようやくゆっくり出来る。 日差しが乏しい分、テントでは涼しく過ごせた。 |

|

|

|

| 担ぎ上げたポップコーンと山小屋で購入したコーラでくつろぐ。 | |

剱の時には持ってきていなかったポップコーンだが、やはり山行時には塩気のお菓子が最高に美味しい。 テントでゆっくりしている間に、段々と雲が薄くなってきたのか時々日も射すようになってきた。 これ幸いと着替えておいた汗だくの衣類を乾かしておく。 そして更に雲が切れてきて青空ものぞき、次第に周囲の景観が見えてくるようになってきた! 何しろ自分にとっては肩ノ小屋から展望を眺めるのは2度目で初めて。 夕食前にちょっと昼寝するつもりだったがそれどころではなくなった。 |

|

|

|

| 16時頃より天候が回復してくる | |

2年越しに初めて間近で北岳を見たので本当に感動した!(正確に言うと見えているのは山頂手前の稜線ではあるが) ガスガスの中で2年前にあの稜線を歩いたことを昨日のことのように思い出す。 見事な天候回復で周囲からも歓声が上がっていた。 この分だと夕刻にはもっと天候が良くなって夕日も期待出来るかもと見込んで、前もって早めに夕食も済ませておく。 頑張って担ぎ上げたカレー、そしてゆで卵など。いずれも美味しくいただいた。 |

|

|

|

| 初めて絶景を望めた肩ノ小屋のキャンプ指定地。但し初日には雲に隠れて富士山は見えず。 | |

夕食を済ませてから散策ついでに稜線上の山小屋周辺まで上がった。 東斜面にあるテン場からは遠くの鳳凰三山から間近の北岳付近の稜線を望めたが、稜線に上がると期待どおりに西側の夕景が素晴らしかった! |

|

|

|

| 北岳夕照 | 初めて晴れた北岳の肩 |

山小屋前の稜線の広場では登山者の皆さんがそれぞれ思い思いに過ごされている。 夕刻にやることを全て済ませた後、寝る前のこのゆったりとした時間が最高に良いといつも思う。 北岳に突き上げる稜線と西側斜面の夕照がたまらなく美しい。 白峰三山縦走においてハイライトとなる、明日の行程への期待は膨らむばかりだった。 なおこの時間になるとかなりの冷え込みようで、猛暑の下界からは想像できないほど風も冷たく感じる。 夕景鑑賞は防寒着が無いと寒くてしょうがないだろう。 この時間帯、自分と同じく一眼レフで熱心に風景写真を撮られていた方とお会いした。 写真を撮りながらお話しさせていただいたのだが、明日早朝に北岳山頂にて再びお会いし意気投合することになります。 |

|

|

|

| 18:43 仙丈ヶ岳の南へ沈む夕日を見届ける | |

こちらも今回初めて見えた仙丈ヶ岳。 野呂川が刻んだ深い谷の向こうにゆったりとした稜線を広げる様が印象的だった。 北側には甲斐駒もあと少しで見えそうだったが、山頂付近だけが惜しいところで雲に遮られる。 北アルプスに比べると、南アルプスは隣の山までだいぶ距離があるようだ。 初めて南アルプスの雄大な自然景観に触れ、時折撮影しながらもただただ絶景を眺める良い一時だった。 夕日が雲に沈んでいくまで眺めてから、テントに戻って就寝準備に入る。 明日は北岳山頂から初めて絶景を堪能出来ることを期待して、日の出に先だって4時過ぎに山頂に到着するよう3:15頃に肩ノ小屋を出発。 ということで起床時刻は1:15とした。 19時過ぎにはシュラフに入ったので6時間は爆睡出来るだろう。 |

|

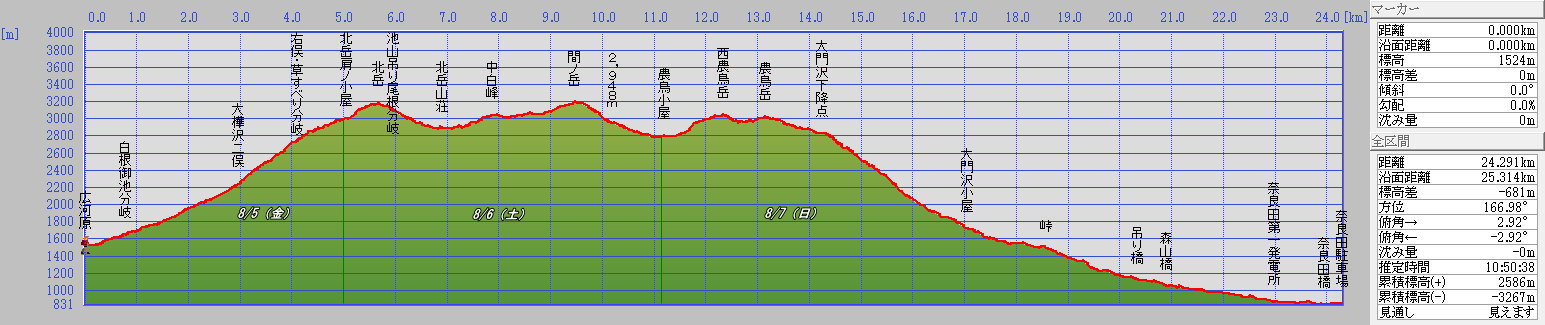

行程断面図です |

|