| 「雲ノ平/読売新道縦走4日目・奥黒部ヒュッテからロッジくろよん」 2015年 9月22日(火) |

|

| 国土地理院地形図 : 25000分の1 「黒部湖」 4:30 起床 昨日の雲ノ平から始まった長丁場の疲れもあって、約9時間余の爆睡だった。 でも朝食は前夜に続いて行動食でつましく食いつなぐ。 今日の行程はロッジくろよんまでだが、食事をどうするかは着いてから検討することにしよう。 |

行程概要  奥黒部ヒュッテ〜平ノ渡場(針ノ木谷側)間は丸太ハシゴによるアップダウンが特に多い。 平ノ渡場(平ノ小屋側)〜ロッジくろよん間もアップダウンの多い山道が続く。 ロッジくろよん〜黒部ダム間は観光客も散策出来る穏やかな遊歩道で所要約30分。 黒部湖畔のルート全線に渡り、大雨時等には山腹崩壊や鉄砲水発生のリスクあり。 読売新道と併せて天候判断重要。 平ノ渡しの渡船は運行予定、また運航時刻を要確認。運賃は無料。 平ノ小屋発 6:00 10:00 12:00 ◎14:00 17:00 (○16:00) 針ノ木谷発 6:20 10:20 12:20 ◎14:20 17:20 (○16:20) ◎ 7月1日〜9月30日の増便 ○ 10月1日〜10月31日の最終便 黒部ダム駅からトロリーバス(扇沢行)の時刻表も要確認。 |

|

|

|---|---|

| 奥黒部ヒュッテ 出発前に所用を済ませるため、もう一度立ち寄っていく。 水は冷たいが顔を洗うのはとても気持ち良かった。 小屋前は出発前の登山者で賑わっている。いつの日にか今一度ここへ訪れたいものだ。 |

|

|

|

| 6:46 奥黒部ヒュッテ・キャンプ指定地出発(1,480m+) 多くの方が既に出発されていて、だいぶテントが減っている。 今日の行程は途中で船に乗るので、あまり早く出発しても待ち時間が増えるだけとみて遅めに発つ。 6:20の便に乗れば今日中に新穂高へ戻ることも可能だろうけど、初めての黒部湖畔沿いの道なので色んな意味で明るい時に歩きたかった。 自分は10:20の便に乗船することにする。 |

|

|

|

| 最終目的地の黒部ダムへはもう殆ど標高差は無いのだが・・ キャンプ指定地の一角から黒部湖畔のルートが始まっている。この時はこの後に待ち受けるルートの本当のハードさを理解できていなかった。 |

|

|

|

| キャンプ指定地を出発するとすぐに東沢を渡る ハシゴで川原に降り立つとすぐに東沢を丸太橋で渡っていく。 ここから平ノ渡場まで黒部湖東岸の長い道中が待ち受けている。 |

|

|

|

| 7:02 山腹道になると遂に噂の丸太階段が現れる |

まるで三国志の蜀の桟道のよう |

東岸沿いを歩き始めて、間もなく丸太階段のアップダウンが始まった・・。 山と高原地図にも“上下の激しい梯子多数。転落要注意”と記載がある。 もちろん知識としてこのような道中とは知ってはいたが、実際に歩いてみるとこれが本当に辛い。 普段の山行では地形図を見ることで先を読んでペース配分しているが、ここではそれが通用しない。 地形図を見ても歩きやすそうな水平道としか読めない。 ただただ目の前のアップダウンに延々対峙していくという調子になるので滅入ってしまう。 いつまで続くか分からないということが本当にしんどい。まして前日までの疲れも抱えているので尚更だ。 丸太階段は濡れていなくとも滑りやすいので、一歩一歩最大限集中して脚を動かしていかなければならない。 テント泊装備の重荷はバランスを崩しやすいので、特に階段上では気を抜くことは出来ない。 比較的ペースの速い、先行されている小屋泊の方々が羨ましく感じてしまう。 |

黒部の谷は湖底深く沈んでいることを考えれば、このルートは山腹高いところを通されている険しいものであると納得出来る。 |

|

|

| 微細なアップダウンの一つ一つが足に堪える | 先行されていた方々から教えていただいたダイモンジソウの群落 |

延々と狭い山腹道が続く。高度感も相当なものであって、高所恐怖症の方にはお薦め出来ない。 長大な読売新道を踏破しても、下界に出るまでの道程はまだまだ険しく厳しいものだった。 というか読売新道以上にある意味しんどい道中だったと感じる。 |

小屋泊の方々の中には前日から何度も顔を合わせていた方も居られ、 厳しい道中でもかなり励みになったと思う。ダイモンジソウの群落には心癒されるものがあった。 |

|

|

| 7:25 大きな崩壊地を通過 | 快晴の下に立山連峰辺りが見える。日の射さない黒部の深い谷に居ることがもったいなかった。 |

このルートが通されて以降、大雨などで崩壊地が増えた結果としてこのように険しさが増したという。 よってこれからもどんどん姿を変えるところが出てくると考えるのが自然だろう。 普通は森林限界を下回れば荒天時も比較的安全と考えるが、このルートにおいてはそれは通用しないと思う。 それはともかく、この日は一昨日と同様に再び快晴。 読売新道を踏破した結果として稜線から降りてきてしまったことがもったいなく感じられる絶好の登山日和だった。 でも水晶・赤牛、読売新道を歩ける機会はそうそう無いので、これは仕方がないと割り切るほかない。 周囲には、平ノ渡場から七倉まで登り返す!という強者も居られたが、自分はさすがにそこまでの余力もないし、更にバーナーも故障中・・。 |

|

|

|

| 気の滅入るアップダウンが続く・・ | 水平道となると心底ほっとする |

アップダウンは平ノ渡場までの道程の中で、特に奥黒部ヒュッテに近いところで激しかった気がする。 渡船の時刻は決まっているので、この道中は先を焦らずに適切なタイミングで小休止を入れることが大事と思う。 もちろん焦ることのないよう、渡船の時刻までにゆとりを持つことも大事。 但し待ち時間が長過ぎてもそれはそれでしんどいので出発時刻の算出は念入りに。 山と高原地図では奥黒部ヒュッテから平ノ渡場までの標準所要時間は2時間となっている。 |

|

|

|

| 水平道となった途端に脚が軽くなる 渡場が近づくにつれて山腹道が落ち着いてくるようだ。 奥地のほうが山腹崩壊が多いといえるのだろうか。 この辺りは偶然に前後に人の気配が無くなったため、多めに自分撮りを行うことが出来た。 |

|

|

|

| 8:42 険しい崩壊地を桟道にて通過 | |

だいぶ歩いたと感じてきた頃に再び丸太の桟道が現れる。 ここの桟道は殆ど崖状の山腹に通されており、よくこの険しいところに組み立てたなあと職人技に感心してしまった。 桟橋から下方を覗きこんで見ると、橋の古い残骸がたくさん落ちていた。 定期的に更新作業がしっかりと行われていることが伺える。 |

|

|

|

| 8:53 平ノ渡場(針ノ木谷側)到着 | 桟橋へ降りる階段。先着の方々が下方で船待ち中。 |

前方から話し声が聞こえてきたと思ったら、ようやく平ノ渡場に到着。 ほぼ標準所要時間どおりに2時間で到着した。 山腹道は針ノ木谷へと続いているが、船着場へ向けても階段が分岐している。 階段の先には先着の大勢の登山者の方々が船を待っていた。 自分も続いてその上側に陣取って、階段に座って船を待つ。 船着場はまだ日が射さないので、すぐに汗冷えしてくるほどだった。 気が付くと1時間以上の待ち時間の間座ったまま寝ていた。余程疲れていたのだろうと思う。 |

|

|

|

| 10:20便に乗船 | 待っていた登山者ほぼ全員乗れました。 |

静かな黒部湖にエンジン音が近づいてくると、ほぼ定刻どおりに平ノ渡しの船が到着。 見た目にはそれほど大きな船ではないのだが、大勢待っていた登山者が殆ど乗船出来た。 なお1回で運びきれない場合はすぐに引き返してくれるようなので安心だ。 渡船は黒部湖に沈んだ登山道の代用のため、国が関電に義務付けたもので乗船料は無料。 乗船者は回されてくるノートに記帳を求められる。 |

|

|

|

| 俄かに観光気分となり、束の間の船旅を満喫する 渡船はゆっくりと黒部湖を渡っていく。1時間超を過ごした針ノ木谷側の渡場が見る間に遠くなっていく。 写真は針ノ木谷のある東側に向いて撮影したもので、奥に見えている稜線は船窪・不動辺りだろう。 それにしてもこの光景を人が造ったと想像するのは難しいくらいに美しい景観だった。 でも湖底に沈んだ本来の黒部の谷の姿を観てみたいとも思う。 でも黒部ダムが出来たからこそ、今回の山奥の山行が実現出来ているわけで、心境はかなり複雑なものがある。 |

|

|

|

| 10:38 平ノ渡場(平ノ小屋側)着 | |

優雅な船の旅はあっという間に終わり、登山者は続々と下船していく。 渡船業務を関電より委託されている平ノ小屋の御主人さんにお礼を言って自分も船を降りた。 この写真は桟橋の傍から北側に向けて撮影しているが、黒部ダムは手前の山腹に遮られて見えない。 平ノ小屋のある西岸側に来たことで、今日初めて日差しをまともに受けてレイヤリングの調節が必要だった。 団子状態で歩くのを極力避けるためにも、下船してまもなく小休止をとっていく。 でもこの後もまだまだ続く長い行程を考慮して、平ノ小屋でしっかりと休んでいくべきだったかもと振り返る。 |

|

|

|

| 平ノ渡場(針ノ木谷側)以南よりやや落ち着くものの、西岸に写ってもそれなりにハードなアップダウンは続く・・。 | |

船旅で何となく気も体も緩んでしまった感があったが、それが間違いだったとすぐに気付くようになる。 今日の序盤のような激しいアップダウンほどではないが、西岸に渡ってからも疲れた体には充分に険しく長い道のりだった。 ペースの速い方に道を譲り、休み休み北へと忍耐強く歩いていく。 |

|

|

|

| ザラ峠付近から発する中ノ谷の川原を通っていく。 好天の川原は暑かった・・。 写真では分かりにくいが、ルートは迷わないよう整備されている。 |

山頂を目指す登山道ではないところがNZのトランピングの感覚に似ていて懐かしい。 |

|

|

| 黒部湖の景観は美しいが、崩壊地を高巻きするためのアップダウンは辛い。 高巻きは時にやや大きなアップダウンを伴う。 湖面との標高差からもある程度推し量っていただくことが可能と思う。 途中に船の旅を挟むことで更にペース配分が難しくなった感がある。 この黒部湖畔のルートは自分の想像以上にハードだったと実感しながら歩いていた。 時折通り掛かる観光船ガルベで黒部ダムまで乗船出来ればと思わずにはいられなかった。 |

絶景が連続する黒部湖畔ではあるが、早くロッジくろよんへ辿り着きたい気持ちが勝っていた。 |

|

|

| 黒部湖畔西岸より北方を見る。最終目的地の黒部ダムは今日の行程では見えない。 西岸沿いを歩くようになってから、大きなアップダウンは確実に減ってはいる。 とはいってもやはり楽に歩けるというものでもなかった。 上記の写真を撮影した後、下記の写真を撮影するまで間隔が1時間30分余り開いていた。 歩いても歩いても景色があまり変わり映えしなかったことと、さすがに疲労の色が濃くなっていたかもしれない。 |

西岸沿いにも少ないが大きなアップダウンはある。 |

|

|

| 13:12 対岸にロッジくろよんが見えてきた! 西岸沿いの道がいつまで続くのやらと思いながら歩いていると、ようやく向こう岸にロッジくろよんが見えてきた! ここで改めて地形図を見てみると、ロッジくろよんの南側に大きく西側に張り出した入江が描かれている。 西側の御山谷によって形成されているようだ。 どうやらロッジくろよんも見えてからが長いパターンと考えたほうが良さそうだ。 |

|

|

|

| 御山谷への水平道は概ね歩きやすい 黒部の森に居ることを感じさせてくれる貫禄ある巨木が林立する。 |

13:33 御山谷の川原で小休止に入る ようやく御山谷を渡るところまでやってきた。 気持ちよさそうな清流に誘われ、ちょうど良いきっかけと小休止を入れていくことにした。 たいへん冷たい水で顔を洗ってリフレッシュしたり、読売新道でドロドロになっていたスパッツを水洗いした。 川原の岩に腰を下ろして休んでいるだけで眠気を感じてくる。疲れているのだろうけど、気持ちの良いところだった。 15分くらい小休止を入れてから御山谷を渡って東進を始める。 ロッジくろよんまではもう1時間も掛からないはずだ。 |

|

|

| 14:25 タンボ沢 かなり広い河原のタンボ沢を渡る。 奥黒部ヒュッテに始まる今日の行程で、小さなものも含めるといくつの谷を越えただろうか。 |

タンボ沢左岸を通ってロッジくろよんへ 左側の森を一登りしたところにロッジくろよんがあるはずだ。 正面奥に見えている鋭鋒は針ノ木岳だろうか。 森に入って少しだけ登ったところで、遊歩道の案内板が立っていた。 ここまで来るとロッジくろよんは間近だろう。 |

|

|

| 14:37 ロッジくろよん(1,480m)到着!! 最後の森を抜けてやっと待望のロッジくろよんに辿り着いた・・。 待ち時間等も含めると約8時間の長旅だった。昨日に続いてただただ長かった。 読売新道を歩いた昨日よりは短いが、今日のほうが疲労度合いが濃い気がする。 新穂高から歩き始めて4日目。疲れは相当溜まっていたが、同時に得た達成感もまた凄いものがあった。 山行の余韻にも浸りつつ、まずは懸案の今日の夕食についてロッジくろよんに入って確認する。 すると宿泊客以外には食事の提供は行っていないとのことだった。 そばに当初設営を予定していたテント場はあるが、今日はロッジくろよんで宿泊することに決めた。 今から下界へ降りても、途中で宿を探さざるを得なくなりそう。 また新穂高まで行き着いたとしても、夜になって車に戻るのは得策ではないと考えた。 ロッジくろよんは山小屋というよりも旅館に近い雰囲気。 バーナーの故障がきっかけの宿泊となったけど、文字通り山あり谷ありの縦走を経てきた自分へのご褒美となった。 この日の宿泊客は全員で10人ほど。(テレビは無いが)個室をあてがわれ、思いがけず優雅な滞在だった。 ※ 繁忙時は相部屋の可能性ありとのこと。下の廊下開通期間が最も混むという。 5日ぶりのお風呂!そして感動的に美味い食事!(まる2日行動食で食いつないできたことが大きいかも) 五色ヶ原から降りてこられた男性3人パーティーの方々とお風呂から食事まで一緒になって、じっくりと山談義を楽しんだ。 長年にわたってアルプス中を歩いてこられていて、自分には次はぜひ劔をと薦められた。 いよいよ来年は劔岳へ登るかもしれない。 夕食と山談義で楽しい時間を過ごして20時頃に散会。 お腹も膨れたこともあって21時頃にはすんなり就寝となった。 明日は淋しいけど遂に行程最終日。そしてシルバーウィーク5連休も最終日・・。(>_<) 宿の朝食は7時から、黒部ダム駅8:35発のトロリーバス乗車予定ということで、 起床時刻はのんびりと5:45とした。久しぶりのふとんに入って大爆睡だった。 |

|

| 「雲ノ平/読売新道縦走最終日・ロッジくろよんから黒部ダム/懐かしの新穂高へ」 2015年 9月23日(水) |

|

5:45 起床 朝食を終えた後、すぐに出発出来るように準備しておく。 夕べの皆さんと再び同席となり朝食を摂る。朝食もやはりめちゃくちゃ美味しい!! 山行後(正確にはまだ行程は残っているが)に食べる食事はどうしてこんなに美味しいのだろう。 朝からご飯、味噌汁をお代わりして大満足だった。 少し早めに食べ始めたので先に朝食を終え、同席の皆さんや宿のご主人さんと挨拶を交わしてロッジくろよんを後にする。 本当に居心地の良いお宿でした!次の機会にもぜひ! |

|

|

|

| 7:17 ロッジくろよん出発 最終目的地の黒部ダムまではあと30分の行程。 アルペンルートも黒部ダムも自分は初めてなので、旅の終わりの地ではあってもちょっとワクワクしている。 ロッジくろよんを出発してからすぐにキャンプ場を通過。 バーナーが壊れていなければ、前夜からここにテントを張っていたのだが。 でもロッジくろよんでの時間は素晴らしい旅の思い出となったので、それも良し良しとしよう。 |

|

|

|

| 遂に待望の黒部ダムが見えてくる!! ロッジくろよん以北はコンクリート舗装された本当に歩きやすい遊歩道が続く。 昨日、あれだけ苦しめられたアップダウンも無いし、まさに天国と地獄ほどの落差を感じた。 昼間なら観光客も散策しているかもしれないが、アルペンルートが動いていない早朝は誰もいない。 本当に静かな湖畔の散策となった。 |

かんぱ谷橋 高度感たっぷりの橋で既に観光気分で渡っている。 昨日の長い湖畔歩きの最中に何度も目の前を通過していった遊覧船ガルベは、 このかんぱ谷橋の袂から出港している。 この後、黒部ケーブル黒部湖駅周辺の地下道を通って、いよいよ黒部ダムの巨大な堰堤上に出る。 |

|

|

| 7:48 黒部ダムの巨大な堰堤上へ ケーブル駅周辺の地下道を出ると、今まで見てきたどこのダムをも凌ぐスケールの堰堤上に出た! 俄かに観光客気分にもなりつつ、また新穂高から始まった長期縦走の終着点到着ということで、 本当に色々な心境が交錯する。とりあえずトロリーバス黒部ダム駅を目指そう。 |

一斉に観光客が押し寄せる黒部ダム どうやら扇沢からの始発トロリーバスが到着した直後なのか大勢の観光客が。 軽装の普段着で歩いている観光客を見た途端、長い山行が遂に終わったことを実感。 いつもは山行が終わった淋しさが勝つけど、今回ばかりはほっとした感が強かった。 8:35発のトロリーバスまでちょっとだけ観光出来る時間は確保している。 この堰堤上からでも黒部湖の景観は楽しめるが、自分としてはやはり展望台に登らなくてはいけないだろう。 山行の終わりを惜しむかのように、標高差50m余りの展望台へ疲れている脚をいたわるようにゆっくりと登っていく。 |

|

|

| 8:10 黒部ダム・ダム展望台(1,550m) 大勢の観光客が行き来する階段をどうにか登りきると、大迫力の光景が広がる。 初めて見る黒部ダムの放水も凄いが、何より目を奪われたのが黒部湖の奥に控える赤牛の雄姿。 4日前に新穂高を出発し、2日前にはあそこを越えてきたのかと、改めて縦走を完了した実感が沸く。 また、山行の無事の終わりを祝福してくれているかのような、雲一つない最高の日和の下の絶景だった。 |

広大な黒部湖の奥、遥か彼方に赤牛がそびえる いずれ、ここから再び赤牛、水晶を目指したい! |

|

|

| 縦走の達成感と山を下りる寂しさを覚えつつ、黒部ダム名物の放水を見下ろす。 言うまでもなく、一般の観光客とは全く違う思いでこの光景を眺めているのだろう。 |

|

|

|

| 8:23 立山黒部アルペンルート・黒部ダム駅へ バスの出発時刻に合わせて、黒部ダム駅へと向かう。 駅へ向かっては微妙に登りになっているので、最後の最後まで意外に疲れる道のりだった。 |

|

|

|

| 黒部ダム駅にて。扇沢行トロリーバスを待つ | 立山黒部アルペンルート・トロリーバスに初めて乗車 |

この時間の乗客は山帰りの人がちらほら程度でバスは空いていた。 8:35 黒部ダム駅発 もう歩かなくて済むのかとトロリーバスに乗って実感。 電気で走るトロリーバスなので、車内は本当に静かだった。 途中で黒部ダムへ向かうバスとすれ違ったが、逆に観光客で満員状態だった。 |

黒部ダム駅 〜 扇沢駅 ¥1,540 (手回り品料金¥200) = 計¥1,740 手回り品 : 10kgを越えるもの。スキー(1mを越えるもの)、スノーボードなど |

|

|

| 8:51 扇沢駅着 | 8:55 信濃大町駅行きバスに乗車 |

約15分の乗車時間であっという間に初めてとなる扇沢に到着。 ターミナルはまるで新幹線の駅を思わせるかのように巨大な造り。 今回の行程で初めて長野県側へと抜けたが、新穂高への旅はまだまだ長い。 トロリーバスの乗客の殆どはそのまま信濃大町行バスに乗り換えるよう。 待ち時間も殆どなくスムーズに乗換え出来た。こちらもトロリーバスと同じくたいへん空いていた。 信州側に出ても変わらず好天で、バスの車窓からはきれいに鹿島槍が見えていた。 鹿島槍にも近いうちに登ってみたいなとこの時に強く思った。 |

扇沢駅 〜 信濃大町駅 ¥1,360 |

|

|

| 9:30 JR信濃大町駅着 | 9:34 信濃大町発、松本行普通に乗車 |

約40分の乗車時間で信濃大町駅に到着。 ここでも待ち時間が殆ど無いまま、JRに乗り換える。 混雑はさほどでもなく、松本まで座って移動出来た。 途中で眠てしまっていたが、松本の手前で目覚めると車内はほぼ満員状態。 |

信濃大町 〜 松本 ¥670 |

|

|

| 10:37 松本着 | 11:05 松本バスターミナル発、高山濃飛バスセンター行に乗車 |

約1時間の乗車時間で松本着。 大町よりはだいぶ都会で、連休明けの現実世界が嫌でも近づいてくるのを感じる。 長距離バスの乗り場は駅前の通りを挟んで東側のアリオ松本の1階部分となる。 夏季のハイシーズンではないので、新穂高への直行便は無くて平湯温泉で乗り換えとなる。 乗車券を購入した後で時間があったので、アリオ松本でお茶菓子を買っておいた。 |

松本バスターミナル 〜 新穂高ロープウェイ ¥2,880 ※ ※ 平湯温泉で乗り換えとなるが、乗車券は新穂高までの通しで購入する。 |

|

|

| 12:35 平湯温泉着。新穂高行バスに乗換え。 松本から約1時間30分で平湯温泉に着く。ようやく岐阜県側に戻ってきた! ここでも殆ど待ち時間がないまま、新穂高行のバスに乗り換えることが出来た。 12:40 平湯温泉発 車のある新穂高まであと少し。 |

|

|

|

| 13:16 新穂高ロープウェイバス停着 | 新穂高ロープウェイ(第1ロープウェイのみ利用 運行時間 8:30 〜 16:00 季節により異なる 毎時00、30分発) |

長大な行程を経てやっと懐かしい新穂高へと戻ってきた!ここから暗いうちに出発したのが昨日のことのよう。 見上げれば少し雲が沸いているが、笠の稜線もまだきれいに見えている。 黒部ダムから5時間弱の楽しい旅程だった。 このあと鍋平高原へ向かうために第1ロープウェイに乗車する。 ロープウェイはほぼ満員状態だったが、たった5分で鍋平高原駅まで運んでくれる。 間違っても鍋平へ向かう登山道を登れる余力は無かった。 ロープウェイ鍋平高原駅から車を停めている無料の登山者用駐車場まで徒歩約20分。平坦か下りの最後の歩きとなる。 |

第1ロープウェイ ¥400 ※ 荷物券¥100 = 計¥500 ※ 荷物券 : 6kg以上のもの |

|

|

| 14:00 鍋平高原登山者用駐車場到着 | |

これにて全日程終了。 ほぼ好天続きの5連休だったが、見上げれば穂高の稜線には雲が掛かり始めていた。 4日前には満車状態だった駐車場も、残る車はちらほら程度。 祭りの後というか、今日で連休が終わるのを実感させられる光景だった。 5連休全てほぼ好天という、滅多にない好条件が揃ったことにより実現出来た今回の山行。 アクシデントもいくつかあったものの、とにかく首尾良く計画どおりに縦走完了したことで、登山を始めてから未体験の充実感だった。 連休は今日で終わってしまうものの、まだまだ夢心地の状態で山装備を解いてから温泉へと向かう。 温泉の前に、4日前からデポしたままの自転車を忘れずに回収する。 今回は初めての日帰り温泉、ひがくの湯へ向かった。 露天風呂からは笠からの下山ルートだったクリヤ谷下部がよく見える。 山行、そして長旅の疲れを癒してから帰途へ就く。 今回は東海北陸道の渋滞を見越して、途中までは下道を選んだ。 |

|

完 長い長いレポにお付き合いいただきまして、ありがとうございました! |

|

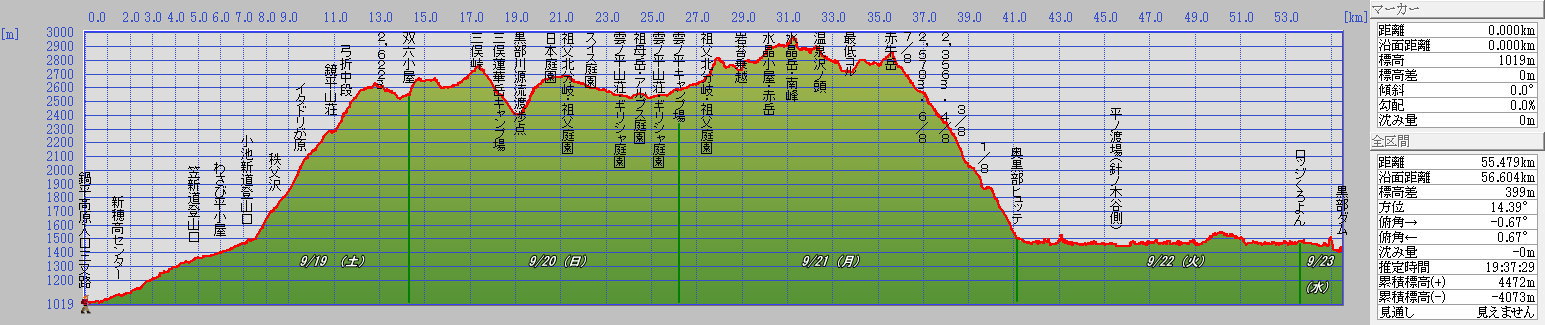

行程断面図です |

|